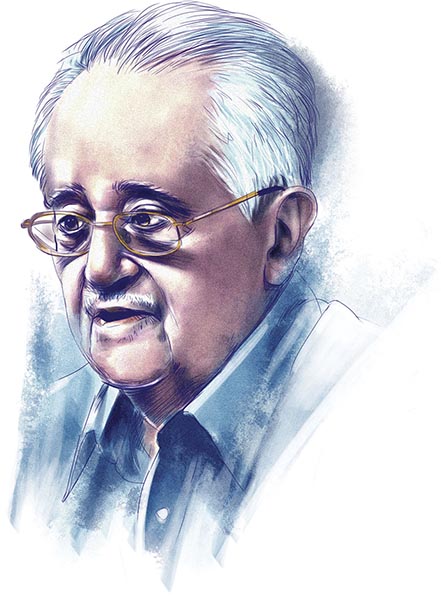

El arte

En “El arte de Croconas”, uno de sus mejores cuentos, José de la Colina narra la historia del antiguo impostor Alejandro de Paflagonia, quien recorrió el imperio romano anunciando prodigios y falsos oráculos, e incluso fundó un templo a Esculapio con la ayuda del ilusionista bizantino Croconas, el cual se encargaba de fabricar toda suerte de efectos especiales, tramoyas y disfraces para engañar a los ingenuos. A la narración de la delirante historia del Paflagonio, José de la Colina añade una vuelta de tuerca magnífica: el día en que Alejandro es premiado por los dioses con un milagro auténtico, el de ser recogido y paseado por las nubes, Croconas se enfurece y asesina a Alejandro. Lo considera un traidor por haberse prestado a un milagro divino, que para él carece del encanto y la perfección de lo que llama el Arte, es decir el artificio: eso que crea vida y magia por medio del oficio callado y perfecto del artista, infinitamente superior al hecho místico que al darse así, como si nada, resulta incluso vulgar. Para mí, en este cuento se encuentra, de alguna manera, una de las corrientes subterráneas que alimentan la obra de José de la Colina: este hacer de la escritura con la malicia y el orgullo del artesano que conoce su oficio y, al igual que Croconas, logra que su Arte toque la poesía del milagro, dejando entrever la fastuosa maquinaria y las entretelas de la representación. Un artista de la prosa que despliega sus encantos y resonancias en todo lo que escribe, incluso en los trabajos por encargo.

Un escritor es un artista cuando la palabra se equipara al pincel, la herramienta, la arcilla. En uno de sus juegos literarios, una “Entrevista de José de la Colina con José de la Colina”, que se encuentra en su reciente De libertades fantasmas (fce, 2013), escribe: “Es como un placer sensual proseizar así, es como si la escritura adquiriera la materialidad de una tela que estás tejiendo o una arcilla que estás modelando, y eso lo sientes físicamente.” El juego de José de la Colina, el Arte que despliega en sus textos, abarca un registro muy amplio: desde la rápida nota periodística hasta el poema en prosa; el cuento dialogado “de oído” –del que es excelente y conmovedor ejemplo “Gato trepado”– y el cuento prosístico, conradiano, como “Ven, caballo gris”. Como dijo Alejandro Rossi, quien lo llamó “un escritor en estado puro” en su prólogo a Libertades imaginarias (Aldus, 2001): “Posee el gusto del virtuoso por los hallazgos del oficio, un efecto, un adjetivo, una imitación voluntaria, una ironía. La suya es una prosa libre y a la vez de un oído perfecto, carente de jergas muertas, con mucha serpentina y muy rica, ya lo dije, en miradas laterales.”

El movimiento perpetuo

Retomo esta idea de Rossi de la serpentina, que nos da idea de colorido y movimiento. En una carta a Fernando del Paso publicada en su blog “Correo fantasma” de Letras Libres, José de la Colina cuenta que leyó una plaquette de su amigo “como acostumbro leer por las noches: paseando de un extremo a otro y vuelta a empezar por el breve pasillo de mi casa, leyendo en voz alta pero susurrada cuando son versos, y a veces también si es prosa, y esta vez, ay, sin que Polvorilla, mi gata inmortal ya fallecida, haya venido suavemente a morderme los tobillos, como hacía en tales ocasiones porque no me reconocía la voz lectora”. Esta imagen del escritor más mexicano que santanderino (pues de muy niño llegó a nuestro país, con su familia, para escapar de los horrores de la Guerra Civil española), recorriendo el pasillo con su gatita que a su vez le muerde “los calcañares” mientras lee, me asalta siempre que disfruto de su prosa, una prosa en movimiento, que va y viene y pasea, y al mismo tiempo está sujeta a la mordida cariñosa de un español tan bello y perfecto e indócil como un gato. Esto es hasta tal punto cierto que Jorge F. Hernández (Revista de la Universidad, febrero de 2007) lo bautizó ya como “El narrador andante”, “aquel que no puede apoltronarse en el escenario de la realidad sin pensar en ni mitigar la necesidad de moverse; es el que opina, porque siente e intenta escribir una explicación que mitigue la desolación o alerte el entendimiento. Es andante el escritor que distingue entre quien lee en voz alta sin escucharse a sí mismo y quien lee en silencio aprehendiendo cada palabra, contrastando los párrafos en la memoria. Hablo del escritor que anda por el mundo con la mirada atenta a todo lo visible y la mente abierta a todo lo invisible. El escritor que camina sin rumbo fijo aunque tenga definido un cierto destino…”. En efecto, José de la Colina ha despertado también en mí la imagen de aquel que pasea con el caminar absorto del buscador de hongos, ese que sabe reconocer los ejemplares más ricos y también los venenosos, los más bellos o los que provocan visiones. Su marcha es incesante, una prosa que se echa a andar y va encontrándose con su asunto como si fuera una casualidad, gira y caracolea con el gusto de una danza, se detiene donde la frase le regala una revelación y en un paréntesis expresa un disgusto o una ensoñación al margen, que viene a cuento. Es el mismo que escribe cuentos y ensayos, pero también reelabora, a la manera de Marcel Schwob, los mitos clásicos (el monstruo no es el Minotauro, sino la misma cueva del Minotauro), el que reescribe La metamorfosis de Kafka en variados estilos, el que gregueriza a la manera de Gómez de la Serna –por cierto, fue José de la Colina el que introdujo en México sus deslumbrantes brevedades–, el que escribe un soneto sobre la gripe, el grafógrafo (diría Elizondo) que evoca y recrea recuerdos, personajes, sueños, amigos: el que vive el mundo como una representación o más bien el que representa el mundo y, en compañía de su amigo Pedro Miret, puede escuchar, un atardecer en que ambos se encuentran viendo absortos el ascenso de la sombra por los muros del ministerio de cultura de Madrid, el chirrido de la Tierra.

La libertad

José de la Colina es el traductor del Discurso de la servidumbre voluntaria o Contra Uno (1576), de Étienne de la Boétie, magistrado, poeta y prosista del Renacimiento francés; por dicha traducción obtuvo el Premio de l’Institut des Langues et Littératures de París en 2002. Este texto magnífico, precursor, entre muchas cosas, del ideario anarquista y del existencialismo camusiano, demuestra con ejemplos de la antigüedad clásica que “el poder abusivo no existiría si no se nutriese del consentimiento de los súbditos, si estos no fuesen el basamento del poder del Uno, los constructores pasivos de lo que hoy llamaríamos ‘el Sistema’, porque se pliegan a la estructura de poder creada por y en torno a quien no tiene más fuerza que la que se le da. Los pueblos, en la visión de La Boétie, rinden vasallaje a una opresión que ellos mismos engendran y alimentan”, tal como explica José de la Colina en su estudio preliminar. Los aires libertarios del texto de La Boétie han inspirado a José de la Colina tanto como el verdadero ideario anarquista –herencia de su padre Jenaro de la Colina, tipógrafo anarcosindicalista–, aquel que al prescindir del Estado apela a la responsabilidad de los individuos para organizarse. Por su parte, Octavio Paz escribió en su prólogo a Generaciones y semblanzas (Obras completas, tomo 4, fce, 1994): “En sus empresas literarias no ha defendido ideología alguna; tampoco ha sido promotor de sectas y cofradías. Lo mismo en materia literaria que política ha sido más bien un libertario.” Al ser esta libertad absoluta imposible de ejercer en la realidad, José de la Colina se ha apegado a las libertades imaginarias, aquellas que verdaderamente y sin hipocresías podemos poner en práctica. Con esa libertad ha armado libros más parecidos a juguetes y cajas chinas, como esa lata de sardinas “marca ‘La Ferrolesa’” de la que sale un diminuto Francisco Franco que baila y se burla de los refugiados españoles que esperan verlo caer cada año. Con esa libertad ha escrito, reescrito y recontraescrito –pues da la impresión de que sigue trabajando siempre sus textos, en obra viva– Álbum de Lilith, Libertades imaginarias, Tren de historias, Personerío, Portarrelatos, Zigzag, Muertes ejemplares, Traer a cuento (la recopilación que de sus relatos hizo el Fondo de Cultura Económica), entre tantos otros libros que suenan también a juego y suprema ars combinatoria, y ha traducido a Nerval y a Pierre de Vos, y ha concebido columnas, secciones periodísticas como sus actuales “Los inmortales del momento” y “La página viva”, programas de radio y publicaciones completas que incluso se dio el gusto de ilustrar, tal como hacía con El Semanario Cultural de Novedades, del que fue director durante más de veinte años y del que surgieron muchas plumas que en el presente caracoleamos, inspiradas por la libertad del oficio de José de la Colina.

Pocos escritores hay en este país que hayan defendido con tanta elocuencia y talento el derecho a escribir por placer, por el juego con las palabras que lleva, casi por accidente, a la revelación. Pero no a revelaciones morales, falsamente trascendentes, sino a la revelación digamos estética, como el rayo que asoma entre las nubes, esa mirada lúcida que de repente vuelve muy interesante cualquier cosa y la transforma en algo nuevo, en literatura. Eso, pienso yo, es lo que José de la Colina lleva haciendo desde siempre, en perpetuo movimiento que diría Monterroso, con la naturalidad de quien conversa u organiza una tertulia, sin grandes aspavientos pero entregándonos siempre imágenes deslumbrantemente surrealistas, como ese cisne que fuma, hastiado, luego de la función con Leda, o aquellos músicos del Titanic que siguen tocando Pompa y circunstancia mientras se hunde el barco, o el ojo que se enciende como brasa cuando alguien le sopla para quitarle una basura o los pezones que se quedan ojerosos después del amor. Tantos textos que saltan a la memoria con sabor a hallazgo. En una entrevista con Fernando García Ramírez para Letras Libres (“¿Cuál es la profundidad de la cebolla?”, junio de 2004), José de la Colina deja en claro que sus influencias principales son Luis Buñuel y Octavio Paz. Me atrevería a decir, quizá, que de ambos ha elegido la libertad: la libertad de la mirada de Buñuel y la libertad de palabra (o bajo palabra) de Paz. Libertad para invocar imágenes e ideas y libertad para expresarlas, libertades imaginarias, frase falsamente fatalista, pues nada es más imaginario que nuestra libertad concreta y a la vez nada es tan gozosa o inquietantemente libre como la imaginación.

El cine

“Yo debo confesar que he convivido y convivo más con Nosferatu o Buster Keaton o Michel Simon o Humphrey Bogart o Louise Brooks o Danielle Darrieux o Greer Garson o Gene Tierney o Michelle Pfeiffer que con la mayoría de mis vecinos, de mis habituales compañeros de viaje en el metro, y oh, de algunos de mis parientes más inmediatos”, dice José de la Colina, quien en los años sesenta fue miembro fundador del grupo Nuevo Cine y de la revista que llevó el mismo nombre. También ha escrito innumerables críticas sobre el séptimo arte, y ha traducido guiones de Buñuel, Truffaut, Bergman y Godard, entre otros libros especializados. Es autor junto con el crítico Tomás Pérez Turrent, ya fallecido, de Prohibido asomarse al interior, un volumen que es una larga entrevista a Luis Buñuel. Esta admiración por el juego de sombras en la pantalla, correlato surrealista de los sueños, está presente en muchísimos de sus textos. José de la Colina llama al cine “arte de fantasmas”: “y es que el cine ha querido ser, tan solo en este mero parpadeo entre los eones que es un siglo, la respuesta a la busca del tiempo pasado y del espacio perdido. Es una salvación, con un sentido aún más físico del ofrecido por Ortega y Gasset a esta palabra. Por medio del cine, momentos de seres que nunca veremos ni vimos en su carnal presencia son rescatados del devenir, son salvados y traídos ante nosotros tal como acaecieron en el común lugar de las apariencias, en el individual ritmo del gesto…”. En sus textos cinematográficos –que próximamente publicará la editorial Textofilia– José de la Colina logra el milagro de revivir a estos fantasmas, de ponerlos en escena literariamente: proyecta el monólogo del triste King Kong, nos cuenta Casablanca como si se estuviera volviendo a filmar o nos platica, con sabrosura de anécdotas y con ideas y observaciones que deslumbran, la génesis de las películas de Hitchcock o Buñuel y sus valores estéticos, con infinitamente mayor generosidad e inteligencia que mucha de la crítica actual –según esto especializada.

Y en el principio de todo (o bueno, casi) estuvo José de la Colina

A reserva de ser hijos de un magnate saudí, existen dos territorios esenciales donde los escritores podemos intentar vivir decentemente ejerciendo nuestra grafomanía: la academia y el periodismo. José de la Colina ha vivido siempre de este último oficio con infinito ingenio y sin dejar nunca de hacer alta literatura. La lista de publicaciones en las que ha colaborado José de la Colina –y de muchas es miembro fundador– abarca una porción verdaderamente enorme de la vida cultural de México por lo menos en los últimos sesenta años: Diógenes, Ideas de México, el suplemento de El Nacional, la Revista Mexicana de Literatura, la Revista de la Universidad, La Palabra y el Hombre, Plural, Vuelta, Sábado, La Letra y la Imagen, El Semanario Cultural de Novedades del que fue director de 1982 a 2003, Letras Libres, Milenio Diario y Biblioteca de México. Y si las menciono no es por hacer un currículum, sino por mostrar que su presencia ha sido fundamental en el tejido de la vida cultural mexicana (si es que existe algo así y no es tan fantasma como todo). “Tusitala (contador de cuentos, como llamaron los samoanos a Stevenson) –escribió de él Luis Ignacio Helguera–, De la Colina es un espécimen literario, más o menos en extinción en la metalizada y motorizada, televisiva y cibernáutica tierra en que nos movemos hoy. De Ramón Gómez de la Serna tiene mucho en la capacidad lúdica y en la grafomanía brillante, en su caso prodigada y desperdigada al mayoreo en el periodismo cultural y la conversación. De Juan José Arreola, algo de la posesión verbal, el artesanado sintáctico, la impertinencia juglaresca; a Charles Lamb o Augusto Monterroso recuerda en la musicalidad de la escritura y el ejercicio de un sarcasmo poderoso que secretan –según Monterroso mismo– los hombres bajitos.” Si la literatura mexicana fuera una película y hubiera que hacer un casting, yo pienso que quizá Pepe sería el muchacho que recorre a caballo el desierto y las praderas, infatigable en sus hallazgos y sus mensajes, una especie de perpetuo comunicador, a la vez que un buscador de tesoros, sin el cual la película se desmoronaría. ~

(ciudad de México, 1960) es narradora y ensayista. La novela Fuego 20 (Era, 2017) es su libro más reciente.