En la vida no hay personajes que sean esencialmente principales o secundarios. En ese sentido, toda la ficción y la biografía, y casi toda la historiografía, son mentira. Todo el mundo es, por necesidad, el protagonista de la historia de su vida… Por lo tanto, la ficción no es una mentira en absoluto, sino una verdadera representación de la manera en que todos distorsionamos la vida.

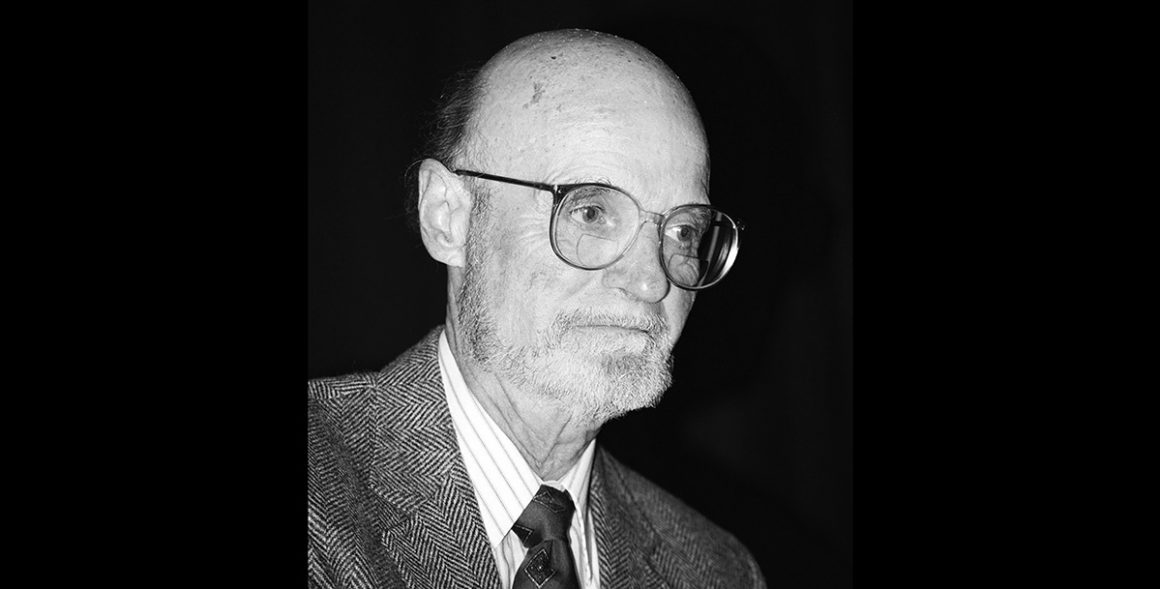

John Barth

Hace solo un año, el 2 de abril de 2024, moría John Barth en una residencia de ancianos de Bonita Springs, Florida. El fabulador supremo del posmodernismo tenía 93 años. Hombre de mar, gran navegante oceánico de la vida, el mundo y la literatura, Barth conocía a fondo los secretos y mecanismos del arte de narrar y el arte de desvelar secretos y desnudar mecanismos mediante el acto de narrar. Tuvo una excelente maestra, desde muy joven, la seductora Sherezada, quien le enseñó los trucos y ardides por los que la vida se prolonga más allá de sus fines y se hace inmortal a través de la ficción, así como la ficción sirve para ganar tiempo y vencer a la muerte, o aplazarla todo lo posible. “Sherezada, mi único amor”, declara Barth en el relato “Historia de una vida” (incluido en Perdido en la casa encantada, su primera recopilación de relatos), donde descubre que su propia vida podría ser una ficción del mismo tipo que las urdidas por la voluptuosa narradora arábiga.

Es posible que Barth viera desfilar por su cerebro, en sus últimos segundos de vida, las imágenes febriles del universo narrativo que había creado a lo largo de los años, como el hacedor borgiano, otro de sus modelos evidentes, superpoblado de personajes carismáticos y excéntricos que se agitaban en las redes de la ficción con la energía prodigiosa que su creador les transmitía. Algunos de esos personajes cobraron con el tiempo una peligrosa autonomía, otros permanecieron recluidos en la casa encantada del padre de la ficción. Fue entonces, en el instante en que Barth estaba a punto de metamorfosearse él también en personaje de ficción, eso significa la muerte en su sistema narrativo, arrellanado en el sillón desde el que admiraba los increíbles atardeceres de Florida, cuando contempló bajo una iluminación más nítida los perfiles de las criaturas brotadas de su imaginación. Ahí estaban todas congregadas, como espectros de luz, celebrando el abrazo del padre, dándole la bienvenida al reino de los inmortales.

Principio y fin del camino

Barth tiene veinticuatro años cuando escribe La ópera flotante, su primera novela, y dos más cuando la publica, con otro final, tras algunos rechazos editoriales. Pero el gran acierto de Barth al escribir esta magnífica novela no reside solo en su capacidad para oler el aire viciado de los tiempos y percibir, a través del Atlántico, el humo nauseabundo del existencialismo parisino o los fétidos residuos del corpus beckettiano, sino en saber transfigurar este espíritu de angustia y decadencia europeas en una extravagante fiesta de ingenio nihilista. En La ópera flotante Barth realiza un ejercicio de gran inteligencia al parodiar los principios del discurso existencialista, dinamitarlos con humor negro y comicidad blanca, con objeto de escenificar la muerte del sujeto, una idea tradicional del yo y la comunidad, y el comienzo de una era caótica donde la realidad, amenazada por la tecnología más destructiva jamás creada, la energía atómica, ya nunca volverá a ser la misma. En este sentido, la autobiografía imaginaria de Todd Andrews es, como dijo Daniel Grausam, una alegoría de la vida y la muerte del siglo XX.

El final del camino, su segunda novela, es un espejo que se pasea con ironía a lo largo del camino de la vida de sus personajes y se rompe en mil pedazos al llegar al final de su trayecto, donde una mujer se dispone a sufrir un aborto ilegal en un quirófano improvisado. Este desenlace es una de las escenas más terribles de la literatura del siglo pasado. Hiperrealismo de la mejor calidad sin sensacionalismo gratuito ni detalles escabrosos o grotescos. La superación técnica de Hemingway, Faulkner y Sartre y el anuncio de una estética literaria totalmente nueva e indefinible (la posmoderna) para un tiempo de plenitud de la ficción como nueva clave de interpretación de la realidad. El narrador y protagonista de esta fábula filosófica es Jacob Horner, un sujeto de identidad inconsistente, una psique dubitativa paralizada por un mal llamado “cosmopsis” que encuentra por azar a un enigmático doctor afroamericano que lo somete a una cura radical: un tratamiento a su bloqueo vital fundado en la “mitoterapia”, es decir, en la noción de que en la vida asumimos roles y para hacerlo con éxito es necesario reconocer esa máscara sin ambages, como ficción del yo.

En los años sesenta, Barth diagnostica en un célebre ensayo (“The literature of exhaustion”) el agotamiento de la literatura modernista mencionando los casos limítrofes de Borges y Beckett, la ficción que se desdobla en metaficción por incredulidad hacia el potencial del relato y la voz agónica que se apaga lentamente poniendo en crisis los fundamentos de la existencia misma del personaje y del mundo. Estos casos extremos le parecen a Barth más propios del final de un camino que la apertura de nuevas vías en la creación literaria. Obsesionado por el fantasma de la impotencia y la esterilidad, la decrepitud y la muerte de toda una cultura y una civilización, y no solo del individuo creador, se entrega entonces, con pasión renovada, a la tarea imposible de crear obras originales y exuberantes que no rehúyan el recurso al plagio y la influencia descarada, el palimpsesto y el pastiche, como El plantador de tabaco, una farsa dieciochesca sobre la América fundacional donde nativos y pioneros europeos vivían un festivo carnaval de sexo promiscuo y comercio equívoco, y Giles, el niño-cabra, una sátira rabelesiana sobre un mesías dionisíaco que lidera una revolución cultural en un cibernético campus americano en plena Guerra Fría. Obras, en suma, que demostraban aún la vitalidad de la ficción ambiciosa en un contexto cultural en mutación imparable.

A comienzos de los setenta, sin embargo, Quimera ratifica el agotamiento definitivo de un modelo narrativo al tiempo que rinde espléndido homenaje a sus dos principales fuentes de inspiración: los mitos griegos y las fantasías orientales. A finales de esa misma década, Letters transforma el cosmos de la ficción barthiana en un enorme laberinto, literal y literario, incorporando a varios personajes de sus ficciones anteriores en el puzle epistolar y acróstico del juego de envíos y reenvíos a múltiples bandas, como en una versión metaficcional de Las relaciones peligrosas de Laclos, con escaso libertinaje y abundantes licencias oulipianas (siete remitentes escribiendo 88 cartas agrupadas en siete secciones). Barth preside como autor-personaje la anacrónica partida de cartas, hasta las últimas posibilidades combinatorias, con el rigor inventivo y la exactitud matemática de Queneau, Perec o Calvino. Poco después, Barth publicaría otro ensayo famoso (“The literature of replenishment”), invirtiendo el argumento apocalíptico del predecesor para proclamar el advenimiento y la plenitud creativa de una literatura posmoderna transnacional, liderada por García Márquez y Calvino. Sus novelas posteriores, sin embargo, Sabático, The tidewater tales, The last voyage of somebody the sailor o The development, no estuvieron, por desgracia, a la altura del anuncio, dando triste testimonio del ocaso del genio, el eclipse de su concepción original del arte narrativo.

Leer hoy, por tanto, sus dos grandes aportaciones a la historia de la forma novelística (El plantador de tabaco y Giles, el niño-cabra) es una disciplina de placer estético y también de exigencia intelectual para las mentes más despiertas.

Palimpsesto fundacional

Un gran fabulador como Barth, pese a su juventud, solo podía medirse en sus inicios con los más grandes fabuladores de su tiempo. La gran diferencia entre Barth y otros posmodernos consistía, sin embargo, en la extrema atención que aquel prestaba desde sus comienzos a los textos canónicos de la era premoderna como Las mil y una noches, Gargantúa y Pantagruel, El Quijote, Tom Jones, Joseph Andrews o Tristram Shandy.

Para recuperar la plenitud novelesca de los maestros antiguos y superar el bloqueo improductivo de la modernidad, a Barth no se le ocurrió idea mejor que escribir una novela del xviii. Pero no un pastiche estilístico ni una imitación vulgar, como sabría reconocer enseguida un teórico de la talla de Gérard Genette. Barth se propuso, por el contrario, escribir una gran novela dieciochesca que no se pareciera a ninguna novela escrita en el siglo ilustrado y supusiera, así mismo, la consumación del modo imaginativo, la construcción libérrima, el humor y el estilo filosófico de escribir novelas de Voltaire, Fielding, Diderot o Sterne. Como se ve, Barth no renunciaba a ser original incluso en la copia, imponiendo el valor de la novedad y la invención a través de la parodia creativa. Con El plantador de tabaco, Barth revitalizaba la magia literaria de los novelistas anteriores a la fosilización decimonónica del género con una sensibilidad contemporánea de la contracultura y el arte pop.

Por fortuna para todos, esa gozosa restauración de formatos no se tradujo en vacuo formalismo sino en conocimiento del mundo. Mediante ese expediente, Barth acertó a novelar la genuina génesis de la nación americana fabulando los episodios más truculentos de la vida virginal del poeta laureado de Maryland Ebenezer Cooke, autor de un poema satírico al que la novela roba el intraducible título (The sot-weed factor). Con el sortilegio hilarante de un argumento vertiginoso, Barth recrea la etapa histórica menos ejemplar de un país aún inexistente liberándola con ironía de las patrañas y mistificaciones que la propaganda patriótica le impuso durante dos siglos. La imagen carnavalesca de la América colonial donde transcurre la parte más trepidante de la intriga es más propia, en este sentido, de una novela picaresca que de una epopeya fundacional.

A pesar del deslumbrante despliegue de recursos y artificios con que anima la barroca trama, donde resplandece el genio cómico de Barth es en la versión pornográfica del romance roussoniano entre el capitán Smith y la india Pocahontas, de virgo inexpugnable, intercalada como “diario” de proezas inconfesables. Otro mito sentimental sobre la inocencia americana desmantelado por Barth a la manera chistosa de Rabelais. Con grandes risotadas del espíritu. Y es que, en definitiva, no conviene olvidar que la corrupción de la inocencia (ya sea la de la representación histórica y la realidad contemporánea, con sus versiones idealizadas o sublimes, como la de la conciencia anestesiada del lector) es no solo un motivo picante y jugoso, sino uno de los fines fundamentales del discurso novelesco, como celebraría Kundera.

Dioniso en el campus

Una prueba del pasado prestigio de Barth como figura pública la encontrará cualquiera revisando las imágenes del metraje interminable de Chelsea girls (1967), uno de los experimentos fílmicos más logrados de Andy Warhol, en uno de cuyos segmentos aparece un ejemplar de Giles goat-boy, or, The revised new syllabus, el libro de moda entonces en los ambientes más mundanos. Es un signo pop de la notoriedad que alcanzó esta sátira menipea publicada en 1966, año determinante en el nacimiento histórico del posmodernismo.

Giles, el niño-cabra transforma el turbulento mundo de la Guerra Fría y la contracultura libertaria en un gigantesco campus universitario donde ocurren las infinitas peripecias de la trama. En este sentido, por más que Barth manipule los esquemas mitológicos de la vida del héroe antiguo, lo que fascinará a los lectores actuales de esta novela magistral es cómo la renovación cultural del heroísmo, encarnada en la fabulosa figura de Giles, niño-cabra y Gran Maestro del decadente Campus Occidental, pasa por la cuadratura de una nueva definición de lo humano a partir de la ecuación psíquica establecida entre la animalidad, la tecnología, la información y la mitología. La literatura logra así una síntesis total de saberes: el saber dionisíaco insemina el conocimiento académico, revisa críticamente las narrativas de las religiones, las humanidades, las ciencias y las ideologías políticas que separan a los humanos en facciones inconciliables, y genera una visión mística de la realidad que abarca todas sus dimensiones, sin excluir las más bajas pasiones de la carne ni las más altas miras del espíritu.

Y todo este proceso de refundación irónica de las culturas del mundo es narrado, o editado, o ambas cosas a la vez, por un supercomputador infalible, el ordaco: una inteligencia artificial que posee energía creativa inagotable y un sentido del humor y del erotismo imitado de sus creadores, los falibles humanos. Así, esta obra de Barth se convierte en la primera ficción cibernética de la historia.

Se crea o no en el ideario dionisíaco-carnavalesco como el más adecuado a la complejidad de la naturaleza humana, Giles, el niño-cabra constituye un texto sagrado de nuevo cuño: un discurso utópico que desmitifica las fábulas sagradas milenarias y fundamenta, al mismo tiempo, una cultura desacralizada con nuevas fábulas y mitos como respuesta al indescifrable acertijo, cada día más computarizado, del mundo y la vida.

El hombre en el castillo de la ficción

A pesar de todas sus diferencias culturales, si hay un escritor que comparta con Barth esta idea anticartesiana de la ficción, como la llama Adam Roberts, en la que la mente del personaje se sabe atrapada en la arquitectura imaginaria construida por la inteligencia de otro, es Philip K. Dick. El punto de conexión entre escritores tan antagónicos como Barth y Dick es Borges: las ficciones y artificios de Borges contaminan por igual su teoría y su práctica de la narración. En este aspecto, la exégesis de Dick ilumina a Barth con un signo de paradójica contemporaneidad. ~