El conflicto religioso no fue un simple conflicto de poder entre las grandes potencias europeas o una disputa cortesana entre nobles ambiciosos: tuvo un fuerte impacto en todas las clases sociales –no se extirpan mil años de catolicismo en tres generaciones sin provocar graves problemas de conciencia ni socavar, quizá fatalmente, ciertas jerarquías– y estimuló la creación de un sentimiento nacionalista que aún alienta, por ejemplo –si bien muy degradado–, en el jingoísmo del Partido de la Independencia del Reino Unido (ukip). El Shakespeare de la era Tudor, el autor de los dramas históricos que revivieron para el público los horrores de la guerra civil de las Dos Rosas, no fue ajeno a esta labor de propaganda. La imagen de Inglaterra como isla-fortaleza asediada por las fuerzas malignas del continente aparece codificada en la profecía memorable de John de Gaunt en Ricardo II (c. 1595): “Este augusto trono de reyes, esta isla sometida por un cetro […] esta fortaleza construida por la propia Natura, contra la mano infectada de la guerra.” Pero los dramas históricos servían también para advertir de otro peligro: el de la ruptura intestina y la desunión. Por supuesto, nada es tan sencillo en Shakespeare: bajo la tapa de las arengas y los finales concluyentes bulle un caldo de ambigüedades y tensión irresuelta que encarna los conflictos de la época. El carácter del teatro como espectáculo popular dirigido por igual al vulgo y a la nobleza lo convirtió muy pronto –los primeros teatros londinenses se inauguraron cuando Shakespeare tenía doce años– en algo más que una diversión. La escena era el lugar donde el pueblo accedía a una imagen de sí mismo; sus respuestas eran una “válvula de escape” (Hughes), pero también un modo de influir en esa imagen y tomar conciencia de su espesor: social, religioso, histórico. Shakespeare fue un maestro en este arte: sus grandes tragedias, de Hamlet en adelante, no dudan en dejar cabos sueltos y zonas grises que atraen e incluso exigen la identificación imaginativa del público, forzado a ponerse en la piel de los personajes y sondear sus pensamientos y sus motivaciones secretas. Stephen Greenblatt, en su biografía, lo llama “principio de opacidad” y le atribuye la capacidad de convertir el teatro en “el espacio equívoco en el que se desmoronan las explicaciones convencionales, en el que una persona puede meterse en la mente de otra, y en el que lo fantástico y lo carnal se tocan”. En cierto modo, Shakespeare replica en la estructura de su obra la pátina de moderación que la reina Isabel había dado a la herencia de su hermanastra: las obras ofrecen un marco más o menos estable para el surgimiento de fuerzas violentas que luchan y se contraponen hasta equilibrarse (no siempre de manera satisfactoria, como en Rey Lear o en las llamadas “comedias problemáticas”).

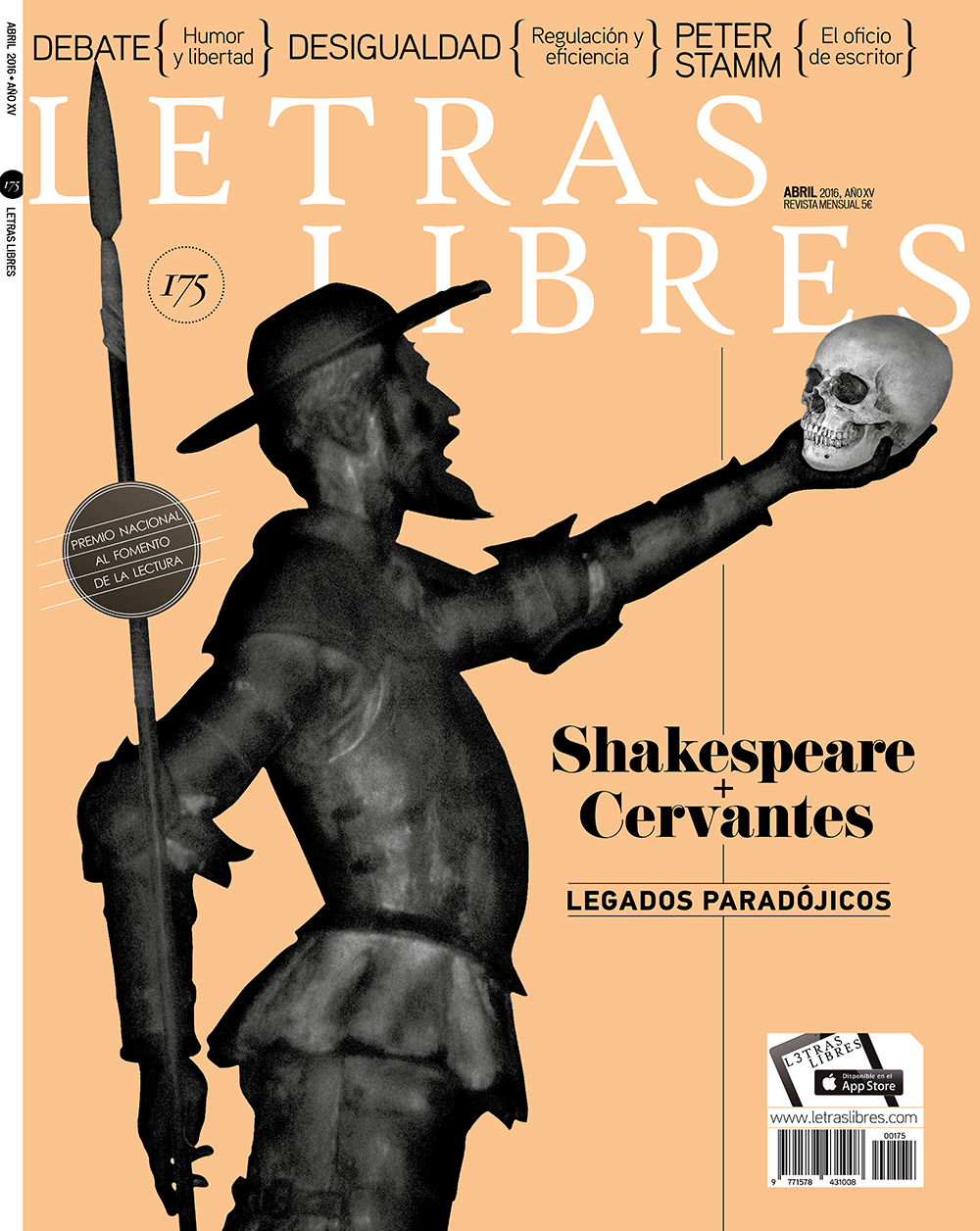

He citado la frase de Greenblatt porque es un comentario muy certero de su propio esfuerzo como biógrafo en El espejo de un hombre. Casi todo el libro es un intento, a veces exasperado, de “meterse en la mente” del bardo. Ciertamente, las circunstancias no juegan a su favor. Casi toda la información documental de que disponemos –recopilada por Samuel Schoenbaum en 1975– consta de escrituras de propiedad y mandatos legales; no disponemos de un retrato fidedigno –la autenticidad del famoso retrato Chandos sigue sin confirmarse–, no constan manuscritos suyos aparte de seis firmas en documentos legales y las tres páginas del drama Sir Thomas More que se le atribuyen, y nadie sabe qué hizo ni cuál fue su paradero durante los llamados “años perdidos” entre 1585 y 1592, aunque se piensa que llegó a Londres en algún momento de la segunda mitad de la década de 1580. Fuera de estas evidencias, todo lo que se ha dicho de la vida de Shakespeare es de segunda mano, empezando por John Aubrey, el ingenioso autor de Vidas breves, al que se deben leyendas como que Shakespeare era hijo de un carnicero que acostumbraba lanzar grandes discursos cuando sacrificaba una vaca, o que Shakespeare había trabajado como maestro rural antes de dedicarse al teatro. En verdad, los hechos son mucho más prosaicos y a la vez, cuando se ponen en relación con la obra de su autor, mucho más enigmáticos.

William Shakespeare nació en 1564 en Stratford, hijo de John Shakespeare, un guantero que traficaba con lana en el mercado negro. A mediados de la década de 1570, John, que había llegado a ser un alto dignatario de la villa, empezó a endeudarse y descendió socialmente. En 1582, a los dieciocho años, William contrajo matrimonio con Anne Hathaway, ocho años mayor que él. Diez años después aparece la primera mención a su trabajo como dramaturgo en Londres, y hacia finales del decenio de 1590 era ya socio accionista de los Hombres de Lord Chamberlain, que se convertirían en los Hombres del Rey con el ascenso de Jacobo I al trono. Retomó la vieja solicitud de su padre de un escudo de armas para su familia, y le fue aceptada. El éxito comercial despertó su vena de hombre de negocios, en los que demostró astucia y firmeza: en 1597 adquirió New Place, una de las mejores casas de Stratford, y a comienzos del nuevo siglo compró tierras de labor en la vecindad y “pagó la sustanciosa suma de cuatrocientas cuarenta libras por la mitad del interés de un arriendo de ‘diezmos de grano, cereal y paja’ en Stratford y sus alrededores”, arriendo que le producía sesenta libras anuales y aseguraba el futuro de su familia… y su propia jubilación. No tuvo reparos en demandar a su vecino Philip Rogers por una deuda –relativamente pequeña– de 35 chelines y diez peniques. Y se dice que durante las dos décadas que residió en Londres tuvo la costumbre de viajar a Stratford al menos una vez al año, aunque no hay pruebas que lo avalen. La tempestad fue su despedida de la escena, pero aún escribió tres obras más en colaboración con el joven John Fletcher, una de ellas (ahora perdida) sobre la historia de Cardenio que se cuenta en el Quijote. Y si bien pasó los últimos tres o cuatro años de su vida en Stratford, bajó con frecuencia a Londres, entre otras cosas para adquirir “‘una casa o vivienda’ construida sobre una de las grandes porterías del antiguo priorato de Blackfriars”. Los escasos documentos que han conseguido exhumarse sobre su vida en la capital indican que llegó a deber dinero al fisco, que vivía frugalmente y en alojamientos modestos, y que casi todo el dinero obtenido con su actividad teatral se invirtió en Stratford y su familia, con la cual (salvedad hecha de Susanna, su primogénita) no parece haberse llevado muy bien. Como resume el crítico Colin Burrow, “el registro legal de su vida hace pensar en una persona con un afán adquisitivo mayor que la media, y considerablemente más exitoso que el hombre común”. Hace pensar también en un hombre paciente y reservado, con buen ojo para los tratos inmobiliarios y atento a las cuestiones de estatus, rasgo que hereda de su padre.

Greenblatt ordena con diligencia estos datos y otros muchos que ha ido reuniendo a lo largo de una vida de estudio dedicada a Shakespeare y los reviste con indudable talento narrativo, pero no puede evitar –en realidad, ni siquiera lo intenta– que su relato sea un maratón de conjeturas. El “imaginemos” con que abre el primer capítulo no llama a engaño y establece la clave argumental del libro, en especial de su primera mitad, donde los datos son lógicamente más escasos. Se recuperan aquí viejas historias, como que Shakespeare se vio obligado a huir a Londres después de que le sorprendieran cazando furtivamente en tierras de Thomas Lucy, el hacendado local. O nuevas hipótesis, aún por demostrar, como que su padre fue un recusante católico y William –convertido en Shakeshafte por obra y gracia de una ortografía caprichosa– pasó los “años perdidos” en Lancashire, educándose en las mansiones de nobles papistas y hasta relacionándose con figuras relevantes del catolicismo inglés, como el jesuita Edmund Campion.

Con todo, el uso y abuso de los verbos condicionales y del modo subjuntivo no serían preocupantes si Greenblatt no quisiera blindar sus conclusiones con tan frágil armadura. Ejemplo de esto es la escena en la que, recién llegado a Londres, Shakespeare entra en contacto con la obra de Christopher Marlowe –descrito como una especie de Lord Byron isabelino–, cuyo Tamerlán el Grande causa furor por su poderío verbal y la representación fidedigna de un ansia de poder que no se detiene ante nada ni nadie. Según Greenblatt

Shakespeare vio casi con toda seguridad la obra y probablemente volviera al teatro a verla una y otra vez. Puede de hecho que fuera una de las primeras representaciones que viera en un corral de comedias –quizá incluso la primera– y, por el efecto que tuvo en sus obras iniciales, da la impresión de que causó en él un impacto intenso, visceral; capaz, de hecho, de cambiarle la vida. […] Aquello fue una experiencia trascendental.

Es evidente que la lectura o la asistencia a una función de Tamerlán influyó de manera decisiva en Shakespeare: la mera lectura de sus primeros dramas así lo prueba, y Greenblatt defiende con brillantez el caso al analizar las tres partes de Enrique VI. Además se sabe que fueron colegas y rivales, y que Marlowe detectó muy pronto el talento innato del joven aspirante. Pero no hacía falta engordar este vínculo con una serie de conjeturas superpuestas que, para colmo, se rematan con dos frases dignas de un manual de autoayuda. ¿Cambiarle la vida? Shakespeare, en efecto, adoptó un modus vivendi para el que nada en su juventud parece haberlo preparado, pero Marlowe es aquí menos un ejemplo vital que un modelo literario del que se puede aprender y sacar rédito: como cualquier aspirante, Shakespeare llega a Londres, mira a su alrededor, descubre que Marlowe está en boca de todos y decide que el éxito teatral pasa por la imitación y emulación de su trabajo.

Abundan los pasajes en que esta plantilla convierte el mundo competitivo y nada sentimental de la escena isabelina en una especie de movimiento romántico avant la lettre. Quizá el error más reiterado sea convertir las grandes tragedias en reflejos más o menos filtrados de la subjetividad del poeta. Greenblatt estudia con brío el marco histórico y los precedentes literarios de la escritura de Hamlet, Macbeth o Rey Lear, y el libro alcanza ahí momentos de gran altura, pero quedan difuminados por una curiosa pobreza hermenéutica que insiste en remitir la clave emocional a momentos significativos de la biografía de Shakespeare. Así, Falstaff sería el medio con el que el poeta se vengó de Robert Greene, uno de los “ingenios universitarios” con quienes se midió a su llegada a Londres. Y Hamlet (eje de un largo capítulo, “Hablar con los muertos”) sería una meditación sobre la muerte de su único hijo varón Hamnet y una anticipación de la muerte de su padre católico, a quien el dogma puritano, al suprimir la noción de purgatorio, habría negado la posibilidad de activar la comunicación con el reino de los vivos: tal sería, en definitiva, el sentido de la aparición del fantasma Hamlet Sr. al comienzo de la obra.

El planteamiento no es solo reduccionista: tiene el inconveniente de proyectar una concepción romántica de la creatividad sobre una serie de obras que, como sugiere James Shapiro en su libro 1606, surgen de un crisol de estímulos: políticos, literarios y espirituales, pero también por necesidad económica, sentido de la oportunidad o afán competitivo. Lo personal alimentó sin duda la obra del poeta, pero como parte de un coctel muy complejo creado por intuición y experiencia, perspicacia compositiva y una comprensión casi telepática de las exigencias sociopolíticas del momento. Sin descontar el beneficio que Shakespeare derivó de su pertenencia a una compañía que supo fortalecerse con los años y en la que actuaron intérpretes memorables, empezando por el gran Richard Burbage, figura carismática que encabezó el reparto de las grandes tragedias (Macbeth, Lear, Otelo, etc.) y contribuyó sin duda a su fama. El saber que podía contar con un elenco de actores experimentados cuyas virtudes conocía al dedillo era un estímulo añadido.

Es imposible llenar quinientas páginas con los datos de que disponemos y las anécdotas que han llegado hasta nosotros, ni siquiera estirando como chicle las conjeturas o dando pábulo a hipótesis poco probadas. En los mejores pasajes del libro de Shapiro, Shakespeare es menos el asunto central que el objetivo con el que vemos y exploramos con detalle el mundo circundante, el paisaje urbano de la Londres isabelina y jacobea, las interioridades de la escena, la relación no exenta de riesgo entre los cómicos y la nobleza, los usos y costumbres de la época. Se cumple así, extrañamente, aquella capacidad negativa que Keats asociaba a Shakespeare: siendo nadie o casi nadie, carente de corporeidad, nos permite sin embargo asomarnos a la realidad interna de los reinados de Isabel y Jacobo y pasearnos con lujo de detalles por esos años de transición en los que la violencia y la brutalidad del orden medieval conviven con los primeros brotes de la conciencia moderna.

En el espléndido estudio que James Shapiro dedica a 1606, el año de la escritura y representación de Rey Lear, Antonio y Cleopatra y Macbeth, el objetivo se estrecha y afina para ofrecernos el equivalente histórico de un corte en el terreno. Esta limitación le ofrece la posibilidad de recrear el mundo –interior y exterior– de Shakespeare atenuando en lo posible las conjeturas. Es un método que ya había ensayado con éxito en 1599, definido ahí como el año de Hamlet. El talento narrativo de Shapiro no es menor que el de Greenblatt, pero con una ventaja: lo que pierde en amplitud lo gana en intensidad y concreción, de manera que el año 1606 se convierte en un pivote sobre el que basculan, hacia atrás, una revisión de las tensiones sociopolíticas que conllevó el ascenso (1603) de Jacobo al trono y, hacia delante, un estudio de las formas en que Shakespeare supo adaptarse y responder a las nuevas demandas de la corte. La crónica de Greenblatt da todo el tiempo cierta impresión de tenuidad, de estar construida a partir del trabajo previo de informantes. Conjeturas aparte, esto da la medida de su honestidad: en todo momento respeta ante nosotros, sus lectores, la distancia que le/nos separa de aquel tiempo. Shapiro logra algo aún más difícil: respetar esa distancia y a la vez situarnos de cuajo en el campo de batalla de los años iniciales del reinado de Jacobo. Y lo hace sin esfuerzo aparente, dosificando los datos y ordenando los argumentos en una secuencia razonable. No he podido evitar leer algunas de sus afirmaciones como reproches al método biográfico de Greenblatt: “Los biógrafos modernos que sin embargo especulan sobre estos asuntos, o que, en ausencia de pruebas de archivo, leen los poemas y las obras de teatro como material transparentemente autobiográfico, terminan revelando, de manera inevitable, más de sí mismos que de Shakespeare.” También corrige afirmaciones que me sorprendió encontrar en El espejo de un hombre, como que Shakespeare seguía siendo un hombre relativamente joven en 1606, cuando escribe Rey Lear. A sus 42 años no era un anciano, desde luego, pero la mayoría de sus colegas no morían mucho más tarde, y llegar a los cincuenta solo era posible si uno tenía buena salud y había conseguido evitar el contagio de la plaga o de alguna enfermedad venérea, o escapar de la cárcel y la represión de los powers that be.

Shapiro no hace ascos a ciertas suposiciones, como cuando sitúa al poeta en el estreno en la corte de Hymenaei, mascarada escrita por Ben Jonson para celebrar la alianza en matrimonio de las casas rivales de Essex y Howard, lo que a su vez permitía a Jacobo impulsar su proyecto de unión de las coronas de Inglaterra y Escocia, y asume que Shakespeare nunca habría aceptado un encargo semejante. Pero en general su narrativa se atiene a los hechos y deja que el lector establezca los vínculos. El grueso del relato concierne al impacto que la “Conspiración de la pólvora” tuvo en la psique nacional y en la reorientación de la política que Jacobo y sus colaboradores más estrechos seguían con el sector católico del país.

Que el intento de Guy Fawkes de volar el Parlamento y descabezar el reino –matando no solo al rey sino a toda la aristocracia legislativa– hizo mella en la conciencia del pueblo lo demuestra el hecho de que hasta hace muy poco el 5 de noviembre (Remember, remember, / the Fifth of November) se consideró festivo y la oportunidad para demostraciones de fervor nacionalista que incluían el prendimiento de hogueras y la quema de efigies del papa y del propio Guy. Según Shapiro, lo crucial de la conspiración es que no ocurrió: “En ausencia de daños físicos, el terrible resultado debía ser imaginado.” Y el relato oficial se encargó de alimentar la hoguera de la imaginación “ignorando el porqué y subrayando en cambio lo que podría haber sido […] Lo que suponía que, como en uno de esos grandes dramas jacobeos, su impacto y sus secuelas no dependieron de ningún acto de violencia concreta, sino más bien de hacer que la gente imaginara una tragedia inolvidable, como las que parecen tan reales en Lear o Macbeth”. Se establece aquí un vínculo a tres bandas entre las estrategias del poder, las del teatro y esa curiosa opacidad (la negativa a explicitar del todo las causas que desencadenan el horror) que Greenblatt detecta al fondo de las tragedias mayores de Shakespeare.

Guy Fawkes no actuó por su cuenta. No solo tenía cómplices en Londres, sino que más al norte, en Warwickshire, el condado natal de Shakespeare, estalló una fugaz insurrección que implicó a mucha gente conocida por el poeta (“en este nivel socioeconómico, el condado de Warwick era un mundo muy pequeño”). La revuelta era más que una réplica del acto terrorista de Fawkes: pretendía secuestrar a la hija del rey, hospedada con una familia vecina, e instaurar un nuevo reinado que corrigiera los abusos de Jacobo. La revuelta no pasó a mayores y fue sofocada con rapidez, pero dejó en claro que existía un fuerte sentimiento católico en Stratford y alrededores y que Shakespeare tuvo por fuerza que tener noticias de la presencia en uno y otro bandos de personas para él familiares. Una de las escenas más fascinantes del libro muestra a unos vecinos de Stratford tasando los objetos prohibidos que habían encontrado entre las posesiones de los rebeldes: rosarios, cálices, ropas talares, libros devocionales… Como dice Shapiro, “hasta quienes los hallaban perturbadores sabían que para los abuelos de todos los presentes en la sala, y seguramente también para sus padres, aquellos objetos habían sido sagrados”. Imposible evocar de manera más sucinta y a la vez más conmovedora la naturaleza del trauma social y espiritual de la Inglaterra posisabelina.

Shapiro desecha la hipótesis de un joven Shakeshafte católico contemplada por Greenblatt, pero expone sin ambages la intimidad que el poeta debía tener con la revuelta católica de Warwickshire y el modo –oblicuo, indirecto– en que tales sucesos se plasmaron en su trabajo. Su lectura no cae en reduccionismos biográficos, pero es evidente que Shakespeare estuvo en el epicentro de los sucesos del invierno de 1605-1606: además de ser el autor señero de la compañía real, conocía bien la intrincada red de clanes y lealtades familiares del condado insurrecto. Su escritura (en especial en Lear y Macbeth) no tuvo más remedio que hacer lugar a la onda expansiva provocada por la “Conspiración de la pólvora”.

Con todo, la revuelta cobró una nueva dimensión cuando las autoridades encontraron entre los papeles incautados un manual jesuita, A treatise of equivocation, sobre cómo evitar perjurio –la mentira bajo juramento– recurriendo a medias verdades o, más grave aún, la práctica de la llamada “reserva mental”. Shapiro reconstruye el trabajo subterráneo de los jesuitas, en especial Henry Garnet y el poeta Robert Southwell (admirado por otro escritor cercano a la corte y al complot, Ben Jonson), con el grupo de provincianos católicos del que surgió Fawkes. Y explica muy bien la amenaza que la práctica de la casuística jesuita planteaba para los representantes del rey. Como escribió sir John Popham, “si esta doctrina fuera permitida, suplantaría toda forma de justicia, pues somos hombres y no dioses, y solo podemos juzgar de acuerdo con las acciones y las palabras de los hombres, no de acuerdo con sus intenciones internas y secretas”. Dicho de otro modo: cuando en el mundo “fair is foul and foul is fair”, como proclaman las brujas en Macbeth, el contrato social corre el riesgo de disolverse.

No debió de ser fácil para nuestro poeta abstraerse de este debate, pues la noción de ambigüedad estaba en el eje de la práctica teatral y variantes como la “anfibología” eran vigas maestras de la retórica de sus monólogos y sonetos. Las obras no debían solo pasar la censura ni tener en cuenta la atmósfera sociopolítica del momento, siempre cambiante, sino enfrentarse a la hostilidad creciente con que el poder miraba la naturaleza escurridiza y equívoca del lenguaje. Como deduce Shapiro, “[Shakespeare] tuvo que entender que los esfuerzos por reducir la noción de ‘ambigüedad’ a una treta diabólica, algo que debía erradicarse y suprimirse, eran no solo peligrosa sino irremediablemente ingenuos”. En rigor, la paradoja estriba en gran parte en que la mejor literatura inglesa de la época, de Shakespeare a John Donne pasando por Jonson o Southwell, estaba en tratos constantes con las ideas del continente (y el Imperio español era un generador infatigable de materiales) a la vez que se veía forzada a replegarse en un ámbito intelectual acotado progresivamente por las constricciones puritanas. Lo recuerda Greenblatt en un aparte luminoso: “Las lecturas de Shakespeare y, de hecho, todo el comercio de libros de la época isabelina eran notablemente internacionales. El público lector, comparado con los estándares actuales, puede que fuera pequeño, pero sus intereses eran sorprendentemente cosmopolitas.”

Imposible abarcar en estas líneas la cornucopia de datos y sugerencias que nos ofrece Shapiro: la fascinación de la época, y en concreto del nuevo rey venido de Escocia, por la brujería (algo que también expone Greenblatt y que en ambos conduce al estreno de Macbeth en la corte); las tensiones inherentes al deseo real de unir políticamente sus dos coronas, lo que explicaría –por ejemplo– la ansiedad que despiertan las cuestiones sucesorias en Lear y Macbeth; la sombra temida y recurrente de la peste, cuyos brotes periódicos diezmaban a la población y obligaban al cierre, con frecuencia prolongado, de los corrales de comedias; etcétera. También a Shapiro, como a Greenblatt, le intriga la exuberancia léxica y la flexibilidad sintáctica del Shakespeare jacobeo, capaz de incorporar vocablos de los campos más dispares, de hacerse entender a la vez por la plebe del gallinero y los nobles de la platea, y de sacar a la luz el flujo sincopado y confuso de la mente que monologa en el marco sombrío de sus inquietudes y obsesiones.

Lo que ambos estudios hacen, en última instancia, es acrecentar nuestra admiración por la obra de un poeta que no dejó de plantearse nuevos desafíos con los años; que supo acomodarse y responder a las circunstancias sin dejar de ser fiel a sus viejos asuntos, que recicló con sutileza; que supo estar al servicio de las exigencias de la imaginación sin dejar de poner en juego (play) el sentido práctico que parece haber empleado en sus negocios. El enigma Shakespeare es mayor y más esquivo cuando nos acercamos a él; pero permite el asedio biográfico, y lo menos que cabe decir es que nuestros autores han salido con vida del reto. ~

(Gijón, 1967) es poeta, crítico y traductor. Ha publicado recientemente 'Perros en la playa' (La Oficina, 2011).