Tirar el dinero en objetos sin valor es parte de la sociedad de consumo, pero gastar cientos de miles en nada, eso sí es un lujo del capitalismo. En las ferias de arte exponen cables eléctricos conectados, ramas secas apiladas y el coleccionista ni siquiera se lleva eso, le entregan un certificado de la obra que asegura su autenticidad y que le permite ir él mismo a adquirir los objetos en una tienda y colocarlos en donde le parezca mejor. Este sistema de comercio que vende algo ficticio, que no entrega la mercancía y que además obliga al coleccionista a que él rehaga lo que compró, es el sueño del marketing.

Harvey Leibenstein define el efecto snob como el deseo de comprar algo únicamente porque es extremadamente caro o es extremadamente raro. La tendencia de demanda incrementa el precio cuando el objeto, el que este sea, se percibe como una forma de aumentar el estatus social del consumidor. Lo que ahora sucede rompe las leyes de oferta y demanda: el objeto es simple y común, o ni siquiera existe, es una enunciación de algo y como tal lo puede tener cualquiera.

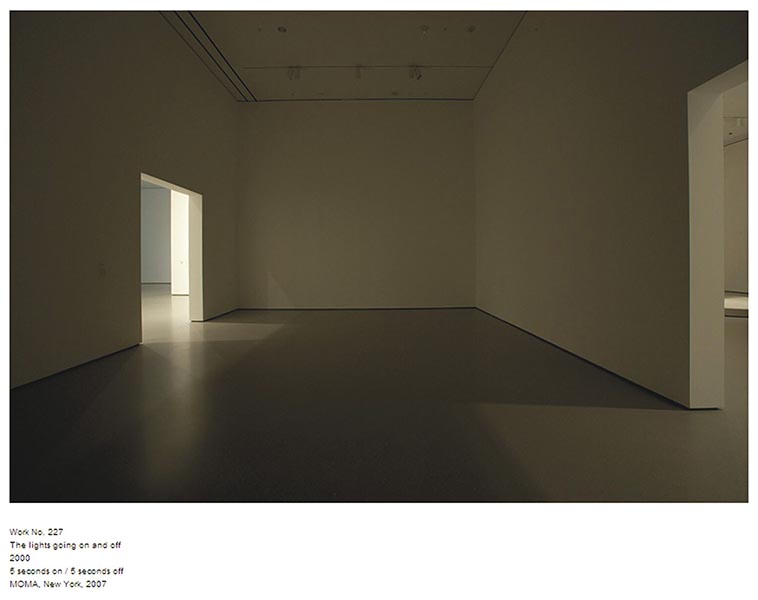

La Tate Britain acaba de adquirir para su colección permanente Work 227 de Martin Creed, con el que obtuvo el Turner Prize en 2001, que consiste en una habitación vacía en la que se prenden y se apagan las luces cada cinco segundos. El patronato y un donador privado sacaron de sus cuentas ciento diez mil libras para adquirir nada. Esto no lo imaginaron ni los gangsters de las finanzas que inventaron formas de inversión que se convertían en deudas. Lo que ya es una rareza es que el mercado del lujo no imite este gran negocio y hagan unos certificados elegantísimos con un texto curatorial escrito por Arthur Danto que diga: “Esto vale por un bolso Prada” y que le entreguen nada a la fascinada clienta y le pidan que imagine que lleva su bolso colgado del brazo.

El discurso académico-filosófico se ha revelado como el mejor sistema de ventas capaz de lograr lo imposible, lo que nunca un equipo de ventas de cualquier empresa imaginó. Es tiempo de revolucionar el sistema de cómo convertirse en el mejor vendedor del mundo y los couch managers deben inscribirse en los cursos de conceptualización de obras que imparten en las escuelas de arte y en los seminarios de los institutos de estética, porque si alguien puede vender nada, entonces puede vender lo que sea.

Lo imagino, luego existe

En este fenómeno de comprar irrealidades participa la mente primitiva o pensamiento mágico que le atribuye poderes sobrenaturales a los objetos. Sin recurrir a la experiencia, sin atender a la lógica de causa y efecto, los objetos adquieren un valor ficticio que no puede ser demostrado. Las personas adoran idolitos de San Judas Tadeo para que les solucionen sus problemas, hacen imágenes tipo vudú que cumplirán venganzas, veneran reliquias religiosas (cabellos, huesos, trozos de telas) y les atribuyen milagros. Las probabilidades de que se materialice lo solicitado son nulas, pero eso no merma la fe de los devotos. Con esta irracionalidad, compran medicinas mágicas, remedios para adelgazar, superalimentos, productos de “ciencias alternativas” que les prometen “sanación”.

Para que surtan efecto los milagros es preciso que el usuario aporte “buena vibra” y pensamientos positivos, es decir, que se entregue voluntariamente a la nulificación de su raciocinio. Es el mismo mecanismo de pensamiento que aplicaron en la Tate Britain para comprar el Work 227 de Creed y que sostiene el entramado discursivo del arte contemporáneo o VIP, video-instalación-performance.

Las obras tienen propiedades extrarracionales e invisibles, que no podemos comprobar con nuestra experiencia estética o cotidiana pero que son enunciadas, como los milagros de un santo o las propiedades de un brebaje cura todo. El curador como nuevo brujo de la tribu, describe las virtudes de la obra y la academia lo avala con su poder para convertir a las piedras en panes y a estos en arte. Para presenciar el prodigio de la transformación o transustanciación, y ver la obra de arte, hay que creer en lo que dice el curador y asumir que el museo y la galería ejercen de templos de una secta y dentro de sus muros no manda la experiencia, manda la fe.

El fervor de creer que una caja de cartón, unas tablas con agujeros, una mesa cubierta de hamburguesas son arte se expande como el mesmerismo en el siglo XVIII, que reunía en salones a nobles e intelectuales que compartían las experiencias extrasensoriales de los experimentos de Mesmer. Los crédulos y elegantes seguidores sufrían convulsiones, tenían alucinaciones y atestiguaban la verdad de los hechos como los curadores atestiguan que comerse un caramelo expuesto como arte en la galería constituye “un antídoto que permite trasladarse al yo interior”.

Como en todos los actos de fanatismo, los miembros de la secta son los más feroces defensores de sus creencias, y establecen que el enemigo es el escéptico, el infiel que acaba con la ilusión. La duda, el cuestionamiento rompe el círculo mágico y lo peor: frustra el negocio, ya no se vende el ídolo, la “morenita”, el ungüento, la tela con sangre de cadáver, el boleto de avión rayado. Este enemigo, el ateo de los altares del estilo VIP, debe ser exorcizado y expulsado de las salas del museo. Su nefasta duda impide que el curador o hacedor de lluvia no logre realizar el milagro de que el video de la toma fija de una montaña sea valorado como arte. La doctrinaria literatura académica, los textos que escriben curadores y artistas sobre las obras son el evangelio estético, copian el estilo argumental del pensamiento mágico, son superlativos e inverosímiles, no conocen la proporción porque saben que sus acólitos nunca van a comparar el verbo o el texto contra los hechos o la realidad.

El poder de la plegaria está en la saturación de adjetivos y jerga académica. Se trata de aceptar que lo manifestado es verdad absoluta. La fe de los académicos de la Tate Britain, los críticos y los galeristas se consagró con el pago de la obra: si tiene precio y la compran, es real. La contradicción es que un grupo de personas que se jactan de sus conocimientos, que menosprecian al público y lo llaman ignorante, apliquen su pensamiento más primitivo y afirmen que apagar y encender unas luces es una obra de arte, con la certeza de que el resto de la sociedad debe comulgar con esta irracionalidad. Se comportan como los “doctores de la Iglesia” que resguardan la perpetuidad del dogma. Por eso le compran a Tino Sehgal performances que no suceden, y venden en una feria de arte un pollo muerto y desplumado de Sarah Lucas como una “obra feminista que denuncia al machismo”. Es la veneración ciega, la superstición que solo es explicable cuando la ignorancia rige en una sociedad y asume que la verbalización convierte lo invisible en real. Lo que esto reporta, finalmente, son ventas, es la ganancia de las sectas con sus miles de fieles, la venta fraudulenta de remedios falsos, la compra de obras que no son arte. ~