Una familia integrada por padre, madre e hija –esta última finge quedarse ciega una mañana en el colegio– anuncia sus intenciones de mudarse a Australia pero en lugar de hacerlo decide aislarse a piedra y lodo en su casa de Linz, ciudad austriaca cuyas “señales identificadoras se han eliminado sistemáticamente a fin de subrayar lo genéricamente urbano”, diría Fredric Jameson. Luego de destruir todas sus pertenencias y de agotar los víveres adquiridos con las liquidaciones laborales –el padre es ingeniero, la madre trabajaba en una óptica–, los tres mueren de inanición en un rito suicida tomado de la vida real. Adicto a las imágenes violentas –uno de sus videos predilectos muestra el sacrificio de un cerdo en una granja–, el unigénito de un acomodado matrimonio vienés conoce a una joven y la lleva a su hogar, donde termina asesinándola “para saber qué se siente”; al cabo de registrar el crimen en video y de desnudarse ante un espejo para untarse la sangre de la joven, consigue la complicidad familiar y se fuga con su madre, a la que grabará en el baño de un cuarto de hotel. Un alumno de una universidad austriaca da rienda suelta a sus instintos homicidas y el relato de su día de furia, que según Mattias Frey “se lee igual que una exégesis estructuralista sacada de S/Z de Roland Barthes”, estalla en setenta y un viñetas que tratan de arrojar una luz antipsicológica sobre su cotidianidad y la rutina de sus víctimas. De vacaciones en su casa de campo a orillas de un lago, una familia austriaca de clase alta –integrada por padre, madre, hijo y perro– recibe la visita de dos muchachos bien parecidos que visten como golfistas; después de pedir unos huevos para cocinar, los muchachos comienzan a torturar física y anímicamente a la familia hasta que acaban matándola. Cuatro personajes convergen en una calle de París: una inmigrante rumana, un maestro de origen africano, una incipiente actriz francesa y el hermano menor de su marido fotógrafo, que cubre la guerra en Kosovo; a partir de ese instante sus historias, prologadas y clausuradas por niños sordomudos que juegan a expresar sentimientos, divergen pese a continuar unidas gracias a los lazos invisibles de la incomunicación. Una familia integrada por padre, madre y dos hijos llega a su casa de campo en medio de un holocausto global que nunca se explicita; luego de que el padre es asesinado por otra familia que usurpa la vivienda, la madre y sus dos hijos huyen a una estación de tren convertida en microcosmos social, refugio de una especie en vías de extinción. En respuesta al David Lynch de Lost Highway, el presentador de un programa literario empieza a recibir videos anónimos en los que él y su familia aparecen grabados desde la calle; a los videos se suman dibujos oscuros, provocadores, que trastornan la esfera hogareña. Dos escritores distantes en el tiempo, Franz Kafka y Elfriede Jelinek, revelan en sendas adaptaciones fílmicas el propósito que los hermana: ahondar en los mecanismos del poder.

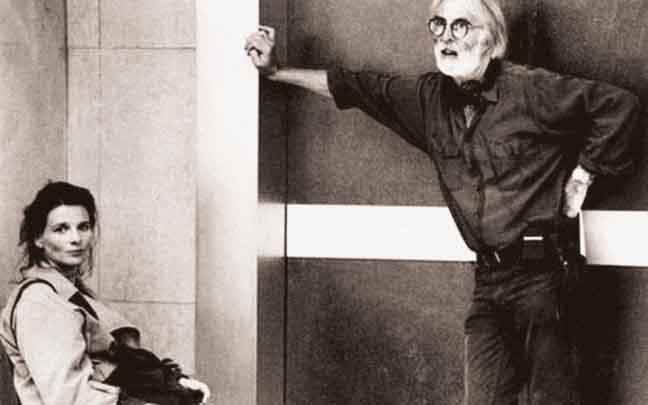

Nacido en Munich, criado y formado en Viena y avecindado ahora en Francia, Michael Haneke (1942) es el responsable de este catálogo brutal que ha venido a subvertir y replantear las normas cinematográficas: El séptimo continente (1989), El video de Benny (1992), 71 fragmentos de una cronología del azar (1994) –cintas que componen la “Trilogía de la glaciación emocional”–, Funny Games (1997), El castillo (1997), Código desconocido. Relatos incompletos de diversos viajes (2000), La pianista (2001), El tiempo del lobo (2003) y Caché (2005). Corpus de insólito rigor estético y temático que, como se ha dicho, procura la adhesión no emotiva sino cerebral, la obra de Haneke se hunde en las raíces más retorcidas del árbol humano merced a una mirada imperturbable, aséptica y escéptica, que roza lo quirúrgico: “Quiero que el espectador presencie la escena casi como si estuviera dentro de la pantalla. Busco la objetividad, algo realmente complicado en un proceso como el cine, donde intervienen tantas personas.” Graduado en filosofía por la Universidad de Viena, individualista a rabiar, el director que afirma que “los pesimistas son los que hacen filmes de entretenimiento” y cuya carrera despegó en la televisión en los años setenta (After Liverpool, Sperrmüll, Drei Wege zum See, Lemminge), ha patentado un estilo indudablemente frío, ajeno a la subjetividad de los esquemas hollywoodenses y cercano a la idea de Robert Bresson (“Más que películas bellas, películas necesarias”), en el que prevalecen la cámara estática y la ausencia casi total de música de fondo, una elección que remite al Alfred Hitchcock de Los pájaros: “Me da cierto reparo hacer uso de la música –declara Haneke– porque corres el riesgo de influir en el desarrollo psicológico de los personajes. Muchos cineastas la emplean para corregir errores, para ocultar ciertas dificultades narrativas.” Difícil, sí, aunque también estimulante es este proyecto que, de acuerdo con la crítica, “constituye quizá la forma más auténtica de cine de terror que se practica en nuestros días”; un proyecto que funciona como un sistema de ecos donde reverberan actores (Maurice Bénichou, Juliette Binoche, Daniel Duval, Arno Frisch, Annie Girardot, Isabelle Huppert, Ulrich Mühe), nombres de personajes que por lo general son pareja (Anna y Georg en El séptimo continente y Funny Games; Anne y Georges en Código desconocido, El tiempo del lobo y Caché) y obsesiones argumentales que se circunscriben a esa glaciación emocional captada como síntoma de la debacle contemporánea. Los icebergs afectivos que se generan en El séptimo continente –un territorio misterioso que podría ser la locura en estado puro, sin causa visible– llegan hasta la domesticidad trastocada de Caché cargados de enigmas humanos para los que no hay solución: “Renuncio a responder al tipo de preguntas en las que tengo que interpretarme a mí mismo. Quiero que el espectador vea mis películas con sus propios ojos y que no esté condicionado por mi visión de lo que hago.” Terrorista cerebral donde los haya, Michael Haneke insiste en sembrar sus explosivos en una zona frágil y escabrosa a la vez –el núcleo familiar, el núcleo conyugal– para despedazar los alambrados que la circundan y exponer sin explicar los flujos que la irrigan. La detonación nos aturde pero también nos recuerda, parafraseando a Bresson, que el arte no debe ser hermoso sino indispensable. ~

(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.