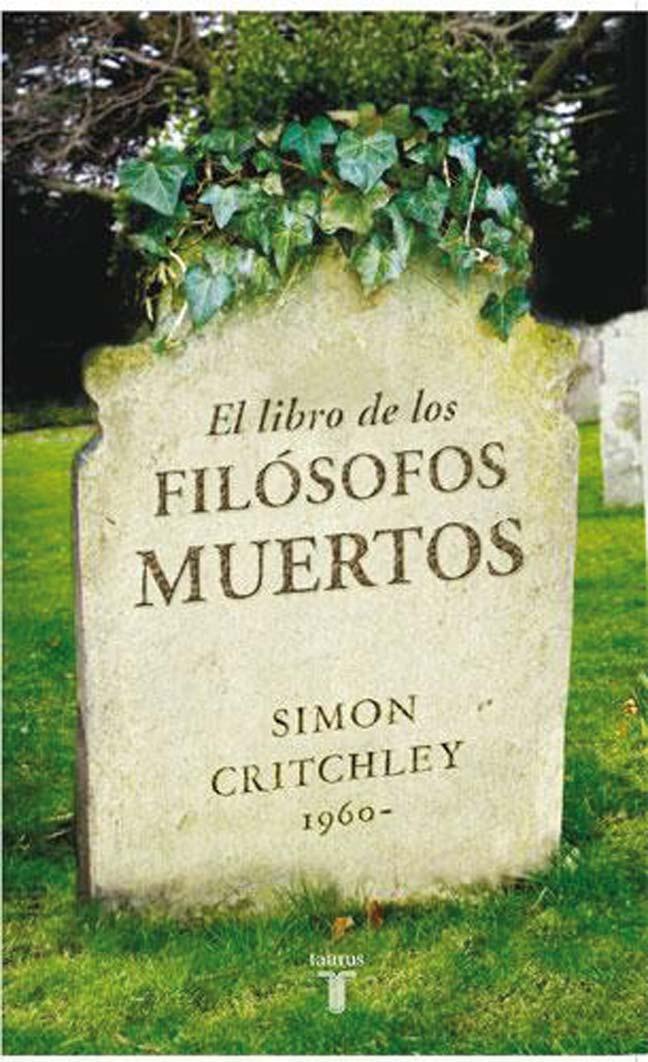

Por una parte, El libro de los filósofos muertos, de Simon Critchley, tiene el mérito de asentar en una de sus entradas que el cadáver del filósofo y soñador de prisiones Jeremy Bentham descansa, a pedido expreso suyo, sentado dentro de una cabina en el University College de Londres. Y como además le interesaban las técnicas de reducción de cabezas de los neozelandeses, “quiso que su cabeza recibiera el mismo tratamiento. De hecho, durante los últimos diez años de su vida, Bentham llevaba siempre encima los ojos de cristal que debían adornar su cabeza muerta. Por desgracia, el proceso de momificación salió realmente mal y en su lugar hubo que utilizar una cabeza de cera. La cabeza original, en estado de putrefacción y ennegrecida al principio estuvo colocada en el suelo de la cabina de madera, a los pies de Bentham”.

El libro compendia la “doxografía” –vida y opiniones, para decirlo con Sterne– de ciento noventa filósofos utilizando el mirador crucial de las maneras en que murieron; sus últimas palabras, su serenidad o desesperación, los testimonios con frecuencia contradictorios de quienes estuvieron con ellos al final, fragmentos de sus biografías. El trabajo de erudición es considerable, y además un estilo terso –muy bien preservado por su traductor, Alejandro Pradera– evita los excesos que suelen alejar al lector no profesional de las posibles consolaciones de la filosofía.

Hasta aquí podría no tratarse de uno de esos libros que abundan y ya aburren, esas exploraciones que –evitando la hondura y el riesgo de, por ejemplo, Tolstói o Dostoievski de George Steiner o Vida de Fray Servando de Christopher Domínguez Michael– prefieren seguir esa estética acuñada por Marcel Schwob y recuperada por Pierre Michon (a través de Borges) y cuyo mayor mérito radica en la felicidad de no decirlo todo. La verdad, fuera de las excepciones más notables –pienso en ciertos pasajes de Enrique Vila-Matas o en el delicioso apócrifo La vida sexual de Immanuel Kant recuperado hace poco por la UNAM–, estos gozos se olvidan casi cuando acabamos de sonreír y padecemos la culpa de no estar leyendo la obra de aquellos homenajeados por estos ejercicios de crítica menor.

Leo las páginas introductorias y pienso que podría no tratarse de uno de esos libros de chismes sobre la cultura, porque El libro de los filósofos muertos abre con una promesa ambiciosa y necesaria, urgente en su serenidad. En la introducción Critchley (1960) afirma apegándose a lo más ilustre del canon: “el principal objetivo de la filosofía es prepararnos para la muerte, proporcionarnos una especie de formación para la muerte, fomentar una actitud hacia nuestra finitud que afronte –a vida o a muerte– el pánico de nuestra desaparición sin ofrecer promesas de un más allá”. Critchley concluye esas primeras páginas afirmando valientemente: “Mi apuesta consiste en que aprender a morir también podría enseñarnos a vivir.”

Pero a la hora buena, cuando este debería ser el libro vivo de un filósofo preocupado por algo más que el anecdotario florido de sus colegas, la colección falla. Se estanca en la convención banal del género de los márgenes vistosos de la cultura, esa herencia robusta del “todo es cultura” originado en la academia hace casi cuatro décadas.

Lo curioso es que Critchley, en sus tratados “serios” –como su Infinitely Demanding (2007), por mencionar su propuesta ética más interesante–, resulta notablemente incisivo tanto al leer la filosofía de otros como al plantear su propia posición a partir de esa lectura. Sin embargo, en El libro de los filósofos muertos retrocede hasta el grado de que su intervención es tan cortés que, más allá de la selección de los nombres y la decisión sobre qué tan larga será cada entrada, apenas parece atreverse a incluir algunos chistes –en general desafortunados– y a calificar algunas obras y estilos con un adjetivo tibio aquí y allá. La pregunta desde luego es: ¿por qué despersonalizar algo que tendría que ser un diccionario personal? Más que ante un diccionario de autor, estamos ante un diccionario de editor: una de esas ideas que se planean en un consorcio y que un obediente señor lleva a cabo sin jugarse nada. El hecho de llegar a un público masivo no es excusa. Reléase ese libro prodigioso, La ética, que Alain Badiou escribió para lectores de bachillerato.

Y sin embargo, además de Bentham y su cabeza de cera, están la conmovedora entrada sobre los epitafios zen, la sección dedicada a los filósofos árabes del medievo, el meridiano resumen de media página sobre la revolución copernicana, el conmovedor homenaje a Jacques Derrida: destellos brillantísimos de lo que este libro no se atrevió a ser. ~