¿Cómo llamar a un género en el que lo único que inventa el escritor es el orden en que redacta los datos que elige de su memoria, y una memoria, por otra parte, menos convencional? No está claro que hoy llamen a eso memorias, e incluso es probable que, si se trata de un creador, como es el caso, lo llamen novela. Lo cual quizá sea una forma de no atreverse a llamar ensayo un texto en el que se tratan no pocos temas teóricos, bien es verdad que de naturaleza muy diversa y casi siempre con una mirada esquinada, subjetiva, que parece querer eludir el pensamiento o la gravedad a cualquier precio y es más bien propia de un narrador. No importa: sea como se llame el nuevo género –y el nombre no tiene ninguna importancia, aunque no cabe duda de que la industria crítico-académica le terminará colgando una etiqueta y buscándole un lugar en la estantería de “Cómo hacerse más fácil el pensamiento”–, es lo que no pocos escritores, desde el Coetzee de Elizabeth Costello a Sebald y Sergio Pitol, entre otros, y en varias lenguas, vienen escribiendo desde hace cierto tiempo. Todos a la sombra de Borges.

Es como si algunos narradores –y esto es lo que de verdad tiene importancia– no terminasen de confiar ya en la capacidad de seducción de los cuentos, la imaginación, y quisiesen abordar lo no ficticio, lo real de un modo más explícito, aunque sin querer perder el nombre de novelistas. Acaso esa crisis de la fábula es una de las más desconcertantes características de este nuestro tiempo, pues cómo se puede vivir sin cuentos, jamás lo hemos hecho, –¿no es la vida un cuento?–, si bien es pronto, quizá, para pensar en lo que ello significa y, sobre todo, adivinar adónde nos conduce.

Esa escritura nos obliga a mirar una vez más lo que llamamos imaginación: ¿existe realmente o no es otra cosa, tal vez, que el manejo liberal de la memoria? Como es propio de nuestro tiempo no demasiado optimista y escéptico, esa nueva y más o menos arbitraria forma de contar el pensamiento es fragmentaria y subjetiva. “Lo único más o menos firme en lo que creer y que contar soy yo”, parecerían pensar estos narradores. No hay más que ver la abundancia de novelas, imaginarias o no, relatadas en primera persona, más que nunca, en una oleada que tiene que ver con el carácter adolescente de nuestra cultura en este momento y sospecho que a partir de El guardián entre el centeno, la obra maestra de Salinger.

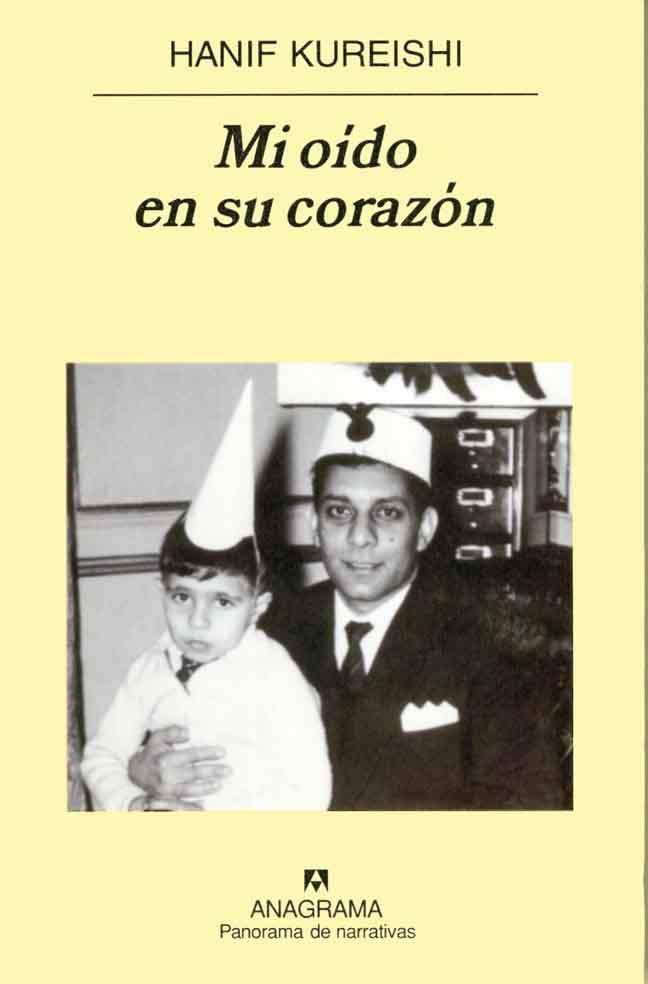

Éste es uno de esos libros, y entra en la lógica de las cosas que su autor sea Hanif Kureishi, británico de padres nacidos en Pakistán (cuando aún era la India). Su obra incluye teatro, guiones de cine (Mi hermosa lavandería entre otras películas, alguna de ellas también dirigida por él) y novelas y relatos que por lo general tratan, siglo y medio después de que Henry James consagrase el género hablando de los norteamericanos en Europa, de la nueva realidad creada por la llegada de los inmigrantes asiáticos al Reino Unido, y lo que sucede a continuación. Lo que él mismo termina calificando como “literatura anglo-asiática”, como si conociera los requisitos nacionalistas, o como mínimo étnicos, necesarios para ser reconocido hoy por la Universidad políticamente correcta, uno de cuyos pilares es la lectura del mundo en función de “identidades”, por lo general tribales.

Mediante el muy elástico recurso de ir comentando las peripecias de un manuscrito de memorias de su propio padre (con lo que abarca tres generaciones, antes y después de la emigración al Reino Unido), Kureishi evoca algunos paisajes de la cultura popular londinense de las últimas décadas y escribe, ya sea en clave narrativa, ensayística, o ambas, sobre las relaciones familiares, las tensiones entre las clases sociales en el Reino Unido y en particular la nueva clase de los inmigrantes de segunda generación (o sea que ya son nativos), el proceso de descolonización y la presencia de los coloniales en el Reino Unido…

Al tiempo realiza una serie de consideraciones sobre la escritura que a mí es lo que más me ha interesado. En particular sus intuiciones sobre la autoridad del narrador (o ausencia de ella), que está en la base misma de su indirecta reflexión práctica, al igual que la consideración del autor como personaje, además de la conversación, la escritura en grupo o en soledad, o ese territorio en el que confluyen la familia real y la imaginaria, y que para él es la ficción.

No falta, por supuesto, el habitual recorrido por las fuentes en que se ha bebido –la “ansiedad de la influencia” como la llama Harold Bloom–, y lo que llama la atención es que, además de la habitual endogámica enumeración anglosajona (pese a que él mismo la critica en su propio padre), Kureishi incluye a algún que otro escritor de otras culturas, como García Márquez. Bien es verdad que a la vista de cómo lo describe –“su gusto por los monstruos, la magia y la religión extremista”– (p. 160), se queda uno dudando de si no habrá por ahí algún otro García Márquez del que no tenemos noticia. O a lo mejor ese García Márquez es un personaje imaginario, de nombre resultón, creado por el ensayista en el uso del sacrosanto derecho a imaginar y sentirse también novelista. O al revés. ~

Pedro Sorela es periodista.