Por alguna razón es común que en Hollywood (y otros cines) la cercanía de la muerte (y otras crisis) propicie la ruptura de la objetividad: la narración brinca al lado de un personaje y no sólo vemos lo que él ve y oye sino lo que imagina o recuerda.

Primero: una puntualización. Hay varios tipos (¿o grados?) de subjetividad en una narración cinematográfica. En uno de ellos, la cámara toma el lugar de los ojos de un personaje que ve la ‘realidad’, una realidad que, se entiende, comparte con el resto de los personajes. El silencio de los inocentes (1991) tiene muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando la agente Clarice llega a su primera entrevista con el doctor Lecter. En su avance por el pasillo, vemos subjetivamente lo que ella ve:

Un poco más adelante, la cámara se desplaza desde por encima del hombro de Clarice y Lecter, gradual, sutilmente, hasta sustituir el punto de vista de ambos. Una intensificación de la intimidad:

Esa es la ‘subjetividad perceptiva’. Otra subjetividad (la que importa más en este post) es aquella en que la cámara capta una realidad inestable, no compartida por todos los personajes. Es la realidad del recuerdo, de la imaginación. Es una ‘subjetividad mental’. La propia Silencio de los inocentes puede dar un buen ejemplo del espectro entre las dos subjetividades. Clarice se encuentra en un velatorio donde han examinado cuerpo de una víctima del asesino serial Buffalo Bill. Está rodeada de oficiales que la miran con recelo. Estresada, entreabre la puerta que da a una capilla donde velan a un muerto. Luego entra a la capilla y se acerca al ataúd. Primero, vemos o creemos ver lo que ella ve (subjetividad perceptiva).

Unos pasos más adelante, también vemos lo que imagina/recuerda (subjetividad mental): quien se ha acercado al féretro ya no es la agente Clarice ante el cadáver de un desconocido sino la niña Clarice ante el cadáver de su padre. Se acerca a darle un beso:

Entonces un ‘ruido’ percibido en la realidad compartida (“Oscar, trae al doctor Akin de la capilla”) borra la realidad mental de Clarice, y estamos de vuelta en la funeraria del presente.

Pero, ¡ojo!, ¿ya vieron lo que está a la derecha de Clarice en esa última toma? Es la manija de la puerta de la capilla. Clarice nunca entró: todo lo que ha sucedido en las últimas tomas ha estado en su mente. La cercanía de la muerte ha desatado un recuerdo en Clarice y propiciado un brinco hacia la subjetividad mental de parte del director, Jonathan Demme.

Estamos acostumbrados a que así sea. Tomen por ejemplo el final de la última película de Steven Soderbergh, Behind the candelabra (2013). Liberace ha muerto. Su antigua pareja, Scott, está en la iglesia donde se oficia su culto fúnebre. El pastor llama a orar. De pronto, el púlpito se desplaza y se convierte en un escenario de Las Vegas donde Liberace, libre de su terrenal cuerpo, recuperado el esplendor de antes, canta un último, sensacional número:

Mezcla de recuerdo y fantasía (aunque todos los recuerdos contienen una parte de fantasía), el escape de la subjetividad en la cercanía de la muerte ase y libera: Scott se sostiene del bello Liberace y éste, refulgente, invita al perdón.

La muerte de un ser amado es una crisis tremenda. La muerte de uno mismo –los instantes previos a ella al menos– evidentemente también. Muchos cineastas recurren a una objetividad que se desestabiliza en esos instantes. De pronto ya estamos en otro mundo, en la mente, en el recuerdo. Para efectos humanos Supermán es inmortal, pero en la reciente Hombre de acero (2013) de Zack Snyder el rescate y la explosión de una plataforma petrolera dejan a Clar Kent en algo muy similar a una muerte humana (al ratito ya se recupera):

En ese lapso limítrofe, crítico, Snyder aprovecha para aplicar un brinco hacia la subjetividad mental del héroe: viajamos a su infancia, a los recuerdos trastabillados de su padre humano. Un mundo perfecto (1993) abre con la imagen de un hombre moribundo y continúa con la de su subjetiva percepción, que empieza a desestabilizarse y a colocarse en el modo recuerdo (toda la película es un flashback hasta ese momento inicial):

Más extremo es el caso del capitán Colter Stevens, que murió en un ataque a su helicóptero. Su cuerpo –el puro torso en realidad– ha sido mantenido “vivo” en una cápsula en una instalación militar en espera de someterlo a una especie de trasplante mental gracias a un software difícil de elucidar. (La película es 8 minutos antes de morir, 2011.) La mente de Colter no sabe que está muerta y el director nos muestra su imaginación, subjetivamente, en la forma de una máquina que lo rodea y cambia conforme avanza la película:

Para el capitán Stevens el mundo es, literalmente, voluntad y representación. La subjetividad mental puede ir aún más lejos –sin la intervención de un software complejísimo. La última tentación de Cristo (1989) de Martin Scorsese: Es el último día y Jesús ha cumplido cabalmente su mandato. Venir a la tierra, predicar la palabra de su padre, padecer martirio. Está a punto de morir en la cruz cuando una niña lo invita a bajarse: ¿Qué no eres el Hijo del Hombre? Jesús, cansado de sufrir, baja de la cruz y vive una vida larga, humana, casi feliz que dura la mitad de la película. Es de nuevo el último día. Jesús, anciano, está cerca de morir en el lecho. Judas lo visita: “Te traicioné, yo sí cumplí mi mandato, más terrible que el tuyo, y me plantaste en la cruz.” Jesús desespera, quiere volver a su sobrehumanidad, le suplica a su padre, con quien no ha hablado todos estos años. Corte. Volvemos a la cruz sobre el Calvario. Jesús de 33 años se da cuenta de que todo ha sido una imaginación (¿o una tentación?) y, aliviado, muere. Scorsese ha aprovechado el momento hipercrítico, los últimos segundos de la vida de su personaje, para escapar a la subjetividad mental.

El cine de tradición hollywoodense recurre a marcas, a señales, para dejarnos bien claro que nos movemos de un plano a otro. El movimiento del púlpito en Behind the candelabra o las imágenes a toda velocidad en 8 minutos para morir, por ejemplo, son esas marcas. En películas de otras tradiciones, o muy personales, el paso de la objetividad a la subjetividad mental es mucho menos ostentoso. Mulholland Drive (2001) aprovecha la última noche de la pobre Diane Selwyn, hundida en el abandono amoroso, la depresión y el horror, para contar la historia imaginaria de Betty Elms, su anverso, que posee el mismo cuerpo pero una vida rosada y feliz. Pero aquí la subjetividad mental corresponde menos a la lógica del deseo o de la memoria que a la irresponsable lógica del sueño. –Y nunca podemos saber a ciencia cierta qué estamos viendo: cuál es la realidad, cuál el sueño, o si hay planos que correspondan tajantemente a sueño y realidad.

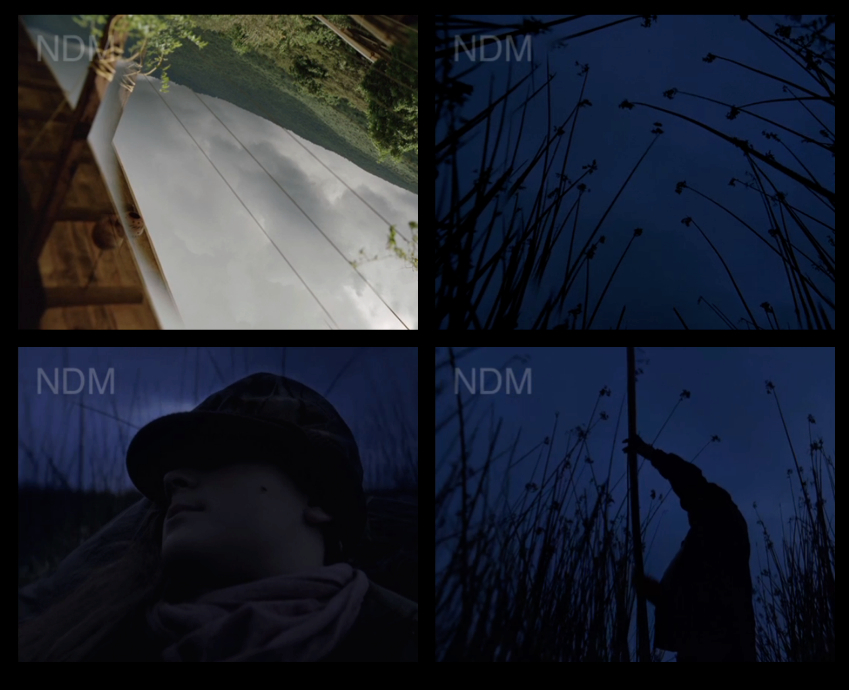

Incluso un autor personalísimo como Carlos Reygadas, de esos que pensamos más lejos de la tradición, incurre en estos lapsos de subjetividad mental en la cercanía de la muerte. En Post tenebras lux (2012) Juan recibe un disparo de uno de sus empleados, el Siete. Después de recibirlo, sube a una terraza en la planta alta de su casa. El Siete y su parnita salen por pies. Todo está filmado a la distancia:

Pasan unos segundos y cortamos a una toma probablemente subjetiva de percepción: el cielo y el horizonte de cabeza. Es, acaso, lo que ve Juan mientras yace balaceado en la terraza:

Hay entonces una transición a un lugar no específico en el tiempo o el espacio, donde un grupo va a cazar patos:

¿Es un hecho, un recuerdo, una imaginación? Por la similitud del encuadre, por la tradición del hombre baleado que mira al cielo por última vez (cf. Un mundo perfecto, más arriba) y lo asaltan los recuerdos, yo me inclino a pensar que es un recuerdo: Reygadas ha dado el salto a una subjetividad perceptiva de una forma elíptica, sin los énfasis comunes al cine clásico. En una película de esa tradición hubiéramos visto el balazo de cerca, tal vez las manos ensangrentadas de Juan, su rostro agonizante bocarriba, el shot del cielo gris que sí vemos en PTL y sólo entonces hubiéramos pasado al “recuerdo”, donde alguien habría dicho el nombre Juan para ubicarnos (“Juan, no hagas ruido en lo que salen los patos”).

La muerte nos engaña: transforma la realidad alrededor, la disuelve, la desplaza. Y al parecer, cerca de la muerte, cualquier cineasta –un cineasta peatón como Snyder o un cineasta respingado como Reygadas– se cree el cuento de que en el último instante la vida pasa frente a nuestros ojos.

Posdata. Como toda conclusión más o menos apresurada, la anterior también es falsa. Hay cineastas que visiblemente no se creen ese cuento. Pensemos en los Coen en su época más maliciosa. En Simplemente sangre (1984) ponen a uno de sus personajes principales en el límite de la vida. Lo filman cenitalmente; se acercan a él, que agoniza con un balazo en la panza.

Todo está puesto para que vea pasar su vida frente a él. ¿Qué le dejan ver los Coen? Esto:

Y luego: FIN.

Escritor. Autor de los cómics Gabriel en su laberinto y Una gran chica (2012)