Avancé, una mañana de verano,

por los inmemoriales huecos húmedos

de una cueva. Con pasos

de tensión y temor

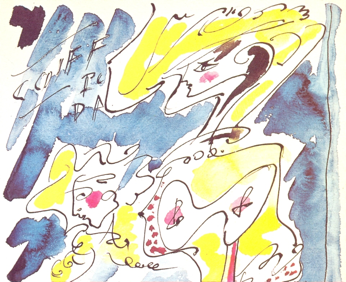

penetré en el enigma de las formas

que desafiaban la hosca oscuridad

y los cercos del tiempo. Las figuras,

en la quietud perpetua, se movían,

gritaban en silencio, era posible

escuchar ese grito parietal,

como si el movimiento y el fragor

se hubiesen adentrado por la piedra

en una extraña posesión, poblada

de agitación y estruendo, y en lo eterno

se oyese y viese todo movimiento,

todo grito en los círculos terrestres.

La pared entre dos oscuridades,

las antorchas, el humo que formaba

en el techo una mano,

una bóveda oscura sostenida

por el nudo de sangre,

la oscuridad nocturna

tocada por la mano, por ella conducida

como la antorcha por el rudo puño

en lo oscuro, la brusca aparición

de un bisonte, una cierva de ojos dulces,

caballos, jabalíes superpuestos

en la piedra abombada como un vientre:

todo es latido allí, todo mirar

ocurre en el origen, todo

movimiento ha nacido en aquel movimiento,

todo grito ha brotado y brotará

de aquel espacio originario, todo

es una oscuridad engendradora

y un palpitar de piedra que jadea. –

(Santa Brígida, Gran Canaria, 1952) es poeta y traductor. Ha publicado recientemente La sombra y la apariencia (Tusquets, 2010) y Cuaderno de las islas (Lumen, 2011).