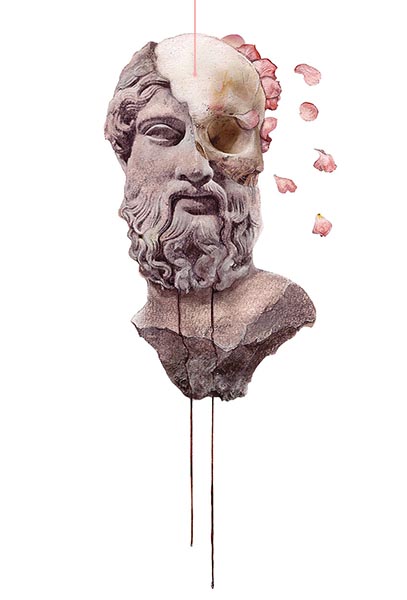

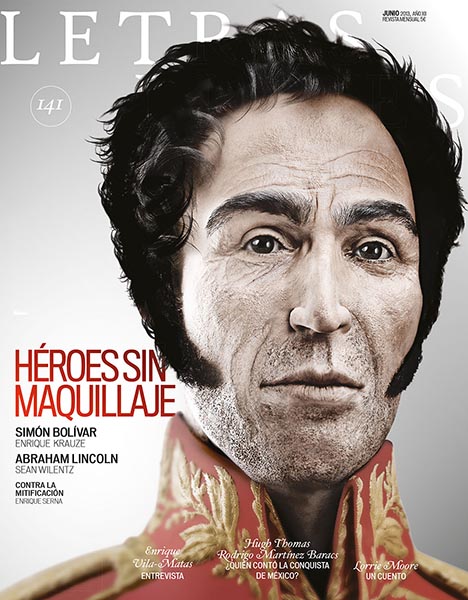

La épica perdió hace mucho el valor documental que alguna vez tuvo, pero el antagonismo entre la reconstrucción verídica del pasado y el imperativo político de idealizar a los próceres se mantiene hasta nuestros días, porque la épica sigue fascinando a los crédulos cuando se cuela de contrabando en los libros de historia. Subproducto de la epopeya, la historia oficial busca exaltar el fervor nacionalista y no admite medias tintas en el retrato de la virtud cívica o el valor militar. Un héroe indeciso, débil, bebedor o melancólico, profanaría el altar de la patria, donde no tienen cabida las infinitas variedades de gris que forman el mosaico de la condición humana. Como la historia aspira a la verdad objetiva, y tiene mayor autoridad cuanto más se aproxime a esa meta inalcanzable, su primera obligación es someter a crítica la visión épica del pasado, lo que significa, en los hechos, desmitificar a los próceres, aunque el historiador pueda simpatizar con ellos, y humanizar a los genios del mal que, según la leyenda, oprimen a pueblos enteros con la sola fuerza de su poder hipnótico. Ni Santa Anna perdió él solo la mitad de México, ni Benito Juárez era un demócrata ejemplar. Ni los infantes de Carrión fueron tan canallas como los pinta el Cantar del Mío Cid, ni su suegro era un santo con armadura. La verdad suele estar en medio de esos extremos y quien la busca entre legajos polvorientos no puede sentir piedad por las estatuas: tiene que demolerlas para sacar de los escombros un ser vivo y complejo.

(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.