Desde que abandoné Argentina, a comienzos de 1980, con el alma y el cuerpo a muy mal traer, mis regresos esporádicos fueron cortos y turbulentos: sólo me llevaba a Buenos Aires el ingenuo afán de encontrar a mi marido, uno de los treinta mil desaparecidos durante la dictadura militar o “Proceso de Reconstrucción Nacional” —como la llamaron los regímenes castrenses— registrados por los organismos de derechos humanos locales. Así, hasta 1996 —último año que la visité—, aquella ciudad siempre me produjo una mezcla de recuerdos oscuros y atisbos de esperanza.

Ahora vuelvo tranquila y a la vez curiosa: deseo comprobar si es verdad que el país empieza a ser otro. Desde 1983, he seguido minuciosamente su proceso. Viví acá más de siete años, y me ha conmovido su suerte, el destino de este pueblo locuaz, instruido, de ágil mentalidad, pero también categóricamente reacio a aceptar que su época luminosa finalizó hace ya muchas décadas y que actualmente su destino es similar al del resto de las naciones sudamericanas, cuando no peor.

De escepticismos e inseguridad

La primavera esparce aromas de jazmines desde cada esquina —en casi todas las esquinas del barrio norte y del centro hay pequeñas florerías—, y los jacarandás regalan sus pétalos violetas en los parques, calles y plazuelas. Creo que este esplendor contrarresta un poco los lamentos de mis amigos Ana y José. Ella, jubilada prematura y artesana en vidrio, él, ejecutivo de Canal 7, sostienen que nada ha cambiado. “Ahora nos gobierna la ‘mafia de los gobernadores’, la misma mona con otro traje”, dice éste, refiriéndose a que Kirchner, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, es un fiel representante de aquellos “que han robado mientras estuvieron en el poder de sus feudos”. Añade que se viste de progresista “para ganar adeptos en la izquierda, porque cree que ésta puede ayudarle a enfrentar a la derecha, a los pocos empresarios que quedan”. Argumento que el presidente fue un hombre de izquierda durante “el Proceso”. “Son los peores” —me ataja—, “fundamentalistas que al cambiar de sitio aplican las mismas tácticas de antes”.

La gran preocupación de Ana es la inseguridad. “Cuando viajés en subte no te sentés al lado de las puertas, pues te pueden robar apenas el tren parte. Tampoco camines por la orilla de una acera: pasan coches con delincuentes que te afanan todo, y si andás sola no sueñes con sacar dinero de un cajero automático: allí mismo te agarran, a plena luz del día”. Sin embargo, esa misma tarde viajo en subte —frente a la puerta—, y no pasa nada. Saco dinero de un cajero que, como todos, está dentro del banco, y a mi salida sigo entera. Empiezo a pensar que mis amigos están un poco paranoicos, o quizás ya tengo incorporadas para siempre las precauciones que tomaba en México. Pero por la noche me lo aclara mi amiga Amalia. Conoce México, Guatemala, Venezuela, y dice que simplemente para los argentinos este grado de inseguridad es nuevo: “No tenemos conducta para enfrentarlo, nos sorprende y nos llena de miedo”. Añade que es verdad mucho de lo que me dijeron Ana y José, y agrega una nueva precaución: no tomar jamás taxis en la calle, sólo remises, esos coches que parecen de turismo. “Y pedilos por teléfono”…

Los cartoneros

Hace días que percibo esa modalidad argentina de hablar en tercera persona al referirse a los causantes de los avatares del país, como si los argentinos mismos nada tuvieran que ver con ellos. Lo comento con un taxista —tradicionalmente, informadísimos “analistas” del acontecer nacional—. Luego de emitir una larga perorata sobre los gobiernos pasados, incluidos los militares, concluye que los argentinos siempre han tenido caudillos, “esos padres todopoderosos que igual nos han protegido como nos han cortado las alas para pensar por cuenta propia, para imaginar futuros, ¿sabés?” Cree que Kirchner es de “otra especie, un tipo fuerte; a veces un poco autoritario, pero también se apoya en la capacidad de los argentinos para recomponerse. Ya será el momento de tomar el país en nuestras manos, no todavía”.

Me encuentro con Alberto Reynaud, mi ex cuñado, quien trabaja en una empresa de auditorías. Se queja de la inmensa burocracia, pero admite que desde que tiene memoria ningún presidente se había atrevido a hacer “lo que Kirchner está haciendo en pocos meses”. Destaca la purga en la policía y en las administraciones corruptas, y el paso a retiro de más de veinte altos oficiales del ejército.

Más tarde me espera mi amiga Lucrecia de la Torre, salteña avecindada hace veinte años en la Capital Federal, antropóloga dedicada al tai-chi y a la medicina oriental. Paseamos largamente por el Jardín Japonés, y la primavera otra vez se nos viene encima. Le pregunto si realmente la situación está variando. “Por supuesto que sí, la gran crisis nos ha servido para que caiga lo artificial, lo que no éramos. Ya no tenemos que fingir que somos ricos. Queda cierta arrogancia, pero nos igualamos en esa certeza de ser lo que realmente somos”. Opina que haber rematado en “este hoyo profundo” hizo que en los argentinos despertaran actitudes que ni se sospechaban, como la capacidad de agruparse para enfrentar la adversidad, idear mecanismos como el trueque de productos o su venta organizada “y no dirigida políticamente”, o el trabajo voluntario de profesionales en los sectores más marginados.

Lucrecia sigue hablando de Kirchner. “Era un desconocido, nadie daba un ‘mango’ por él, pero con sus acciones ha ido creciendo. Es un tipo que me parece honesto, no casado con la corrupción, lúcido, y que está demostrando que sabe moverse políticamente; pero además es muy concreto, hace cosas diferentes, novedosas, audaces”. Destaca el descabezamiento del poder judicial, “que antes era incondicional de los gobiernos de turno”.

Cuando regreso a casa, me acerco a dos chicos que recogen los cartones lanzados por un dependiente desde la puerta de un supermercado. Ya está oscuro, y ellos trabajan de prisa, mirando inquietos a uno y otro lado de la calle. No tienen permiso para “hacer esto”, me dice ella, que confiesa doce años aunque aparenta ocho, mientras desarma las cajas que ordena en montículos sobre la vereda. Su hermano, de catorce, los ata y los esconde bajo los coches allí aparcados, “hasta que venga el camión”, señala. ¿Dónde llevan los cartones? “Mi padre sabe, nosotros hacemos esto y después regresamos a casa”, dice la chica. ¿Dónde viven ustedes? “Uff, muy lejos, venimos sólo a trabajar y punto” ¿Y estudian? “Sí, por las mañanas”, responden, dudosos y desconfiados.

Desde que llegué, he visto este espectáculo en todos los barrios. Son los famosos “cartoneros”, hombres y mujeres jóvenes —nunca me había encontrado con niños—, pobres y sucios, que al caer el día cargan cartones y papeles en desvencijados carros metálicos o de madera. Van cansados pero tranquilos: una ley de enero de 2003 les permite revolver en paz los basureros; pueden registrarse en forma permanente como recolectores y tener una credencial; deben usar guantes, pecheras y una cinta reflectora para identificar sus carros, pero no vi a ninguno con estos implementos.

Leo en el semanario Viva que, según el gobierno porteño, esta “población de manos gastadas” ronda las ocho mil personas, pero que otros organismos la fijan entre los diez y quince mil. Por un kilo de papel reciben entre diez y quince centavos y por uno de cartón entre 18 y veinte, ganando “como mucho” diez pesos por día (unos tres euros). Los perjudican los intermediarios. La mercancía va de un acopiador a depósitos especializados, y de éstos a la industria que recicla y elabora. En este trayecto, su valor sube un 300%. Por ello, algunos optan por integrarse a las pocas cooperativas que existen y así ganan un poco más. En fin, lo que surgió como una iniciativa gubernamental para que los “cartoneros” se organizaran en empresas de recuperación, autogestión o microemprendimientos, y al mismo tiempo limpiaran la ciudad, se ha institucionalizado, convirtiéndose en “un negocio millonario” para los que ganan las licitaciones por recolección de residuos: unos 140 millones de pesos anuales, según Viva.

La desmemoria española

Esas manos curtidas de los “cartoneros” también las observo en los niños que se abalanzan sobre el parabrisas. Voy con Víctor, que ya ha completado treinta años en Argentina. “Siempre es lo mismo —me dice—. Los chicos te ‘asaltan’ para limpiar, antes de que les digas que no, y todo por unas moneditas”. Aunque algunos niños se las ingenian con estos u otros trabajos menores, la mayoría simplemente pide dinero, en plena City (esas cuatro o cinco manzanas que congregan a las instituciones financieras), en la 9 de Julio, en Florida, en el barrio Norte. Son las manos de la pobreza extrema. En la emblemática esquina de Florida y Lavalle, repleta de pseudomimos, estatuas humanas, imitadores, payasos, observamos a un muchacho disfrazado de Maradona que durante unos quince minutos realiza verdaderas hazañas con el balón sin que éste toque el suelo; muchos turistas depositan monedas en una cajita a su lado.

Hoy converso con mucha gente. Apenas se enteran de que vivo en España, reaccionan, levemente molestos o irónicos. “Los nuevos ricos”, “Los capitalistas”, “Los ingratos”, son sentencias que escucho casi de pasada. Un taxista y una mujer mayor son más explícitos. Ésta, sentada junto a mí en un “colectivo”, muestra su indignación al contar la historia de un sobrino que recientemente fue a España, a una boda. Llevaba boleto de ida y vuelta y cinco mil dólares, “y en el aeropuerto no lo dejaron ni llamar por teléfono a un familiar para avisarle que estaba en Barajas; lo mantuvieron allí, ‘encarcelado’, hasta el próximo vuelo que lo regresara a Argentina. Francamente, España se porta muy mal con nosotros, nos trata como delincuentes”.

El taxista arremete, entre pesaroso y resignado: “Los españoles ya no se acuerdan de que llegaron acá por miles, con una mano delante y la otra atrás, y la Argentina los recibió con los brazos abiertos, les dio la posibilidad de surgir desde su miseria”. Francamente sarcástico, puntualiza: “Ahora defienden sólo sus empresas, sus bancos, a costa de nuestra pobreza.”

En mis ires y venires compruebo una vez más que la vida cultural no ha parado en Buenos Aires. “¿Sabés que se presentan trescientas obras de teatro simultáneamente?”, me ha dicho Víctor. “La cultura nunca ha muerto en esta ciudad, ni en sus peores tiempos”. Aunque me cuesta aceptar eso de las trescientas obras, concedo en que lo último es verdad: Buenos Aires está atiborrado de librerías, de salas de cine-arte y otras tantas que ofrecen jazz, música étnica; espectáculos de ballet y grandes musicales se anuncian en las arterias más turísticas. Las plazas y parques también sirven como escenarios: allí se congrega multitud de jóvenes a escuchar a grupos de rock o solistas. La “paga” es voluntaria.

Los piqueteros

Mientras me dirijo hacia la City, escucho el ruido ensordecedor de los bombos y de uno que otro cohete. Cuando me acerco a la Avenida de Mayo con Diagonal Sáenz Peña, veo a no más de veinte personas que agitan carteles contra el Acuerdo de Libre Comercio de América. Pero a veces los “piqueteros” son muchos más. Protestan por los bajos salarios o piden bonificaciones extraordinarias al subsidio de desempleo; continuamente cortan calles, avenidas o carreteras: desde el gobierno de Duhalde ya integran el paisaje bonaerense, creando espectaculares congestiones en el tráfico capitalino. Tanto La Nación como Clarín destacan “las profundas diferencias” entre Duhalde y Kirchner para enfrentar este problema: mientras el primero recomienda “poner en marcha los mecanismos de represión”, el presidente insiste en atacar las causas que los llevan a protestar. “Los palos o la sangre, los heridos o los muertos, no resuelven este tema”, señala a La Nación el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Según algunos “funcionarios” consultados por Clarín, Kirchner desconfía de las policías Federal y Provincial como para encomendarles reprimir: “Teme que una actitud de revancha por su ofensiva contra la corrupción policial termine por ahogar las protestas en un charco de sangre”.

En la calle, muchos arremeten contra Duhalde. Nuevamente es un taxista quien me confía que éste organizó a los “piqueteros”, que tenían demandas lógicas y reales, “pero que contribuyeron a su triunfo”. Sostiene que ahora se han fortalecido y ya no se remiten sólo a sus reivindicaciones: buscan el poder político. “Detrás hay peronistas y otras fuerzas de izquierda, también muchos corruptos, pero sus dirigentes se confiesan independientes, porque les conviene, y Duhalde los está usando en su oposición al presidente”.

El triunfo de la realidad

Es mi penúltimo día en Buenos Aires y por fin puedo ver a dos entrañables amigos que conocí en México, donde se refugiaron a fines de los setenta luego de ser liberados tras dos años de detención en un centro clandestino de Córdoba. Luisa y Eusebio regresaron a su país hace siete años. Charlamos durante horas. Ambos apuestan por Kirchner. Les hablo de la economía, de la pobreza, y Eusebio remata: “Concretamente, no ha cambiado nada. Tal vez hay menos descalabro, ya no se asaltan los supermercados, pero lo que sí ha cambiado realmente es el estado de ánimo de la gente: ya tenemos permiso para sentirnos protagonistas de nuestro futuro.”

Hace algunos días me enteré de una gran marcha que harían hoy múltiples organismos de derechos humanos, para celebrar “los veinte años de democracia”. Me integro a ella. La siento como una suerte de “broche de oro” que se me ha brindado gratuitamente para cerrar mi propia etapa de duelo prolongado. Allí van las legendarias Madres de la Plaza de Mayo, ya envejecidas, la agrupación “Hijos” (de desaparecidos) y muchas más. No hay lágrimas, tampoco odios descontrolados, como los que me tocó ver en mis otras visitas. Observo, sí, serenidad y fuerza. “Esperamos que el Poder Judicial derogue las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, no nos basta con que lo haya pedido el presidente y sea aceptado por el Parlamento”, me dice una mujer que perdió a su marido en los setenta. ¿Y qué piensan los militares? “Ahora ya no son un peligro —sentencia una de las Madres—. Están más desarticulados, y la gran mayoría de la población no entendería un golpe de Estado.”

Más tarde me despido de Lucrecia, la salteña. Dice que Argentina nunca más será aquel país rico de hace ya tantos años, y que esto alivia. “Creo que haber permanecido siempre con la careta de ricos contribuyó mucho a la frustración ante la crisis, esa sorpresa por lo que nos estaba pasando, sin elementos para suponer que era lógico que llegáramos a esa situación límite”. Percibe que está creciendo “una generación que se acostumbrará a ver el país real y no el que imaginábamos que teníamos”. –

Mario Pacheco, en el corazón del sueño

A finales de noviembre de 2010, a los sesenta años –definitivamente demasiado pronto–, fallecía en Madrid Mario Pacheco, fotógrafo, productor y director del sello discográfico…

Decencia de Álvaro Enrigue

Para decirlo pronto: Decencia es lo que sucede cuando un narrador tan capaz como Álvaro Enrigue (1969) se pone a escribir “decentemente”. Para llegar a esa…

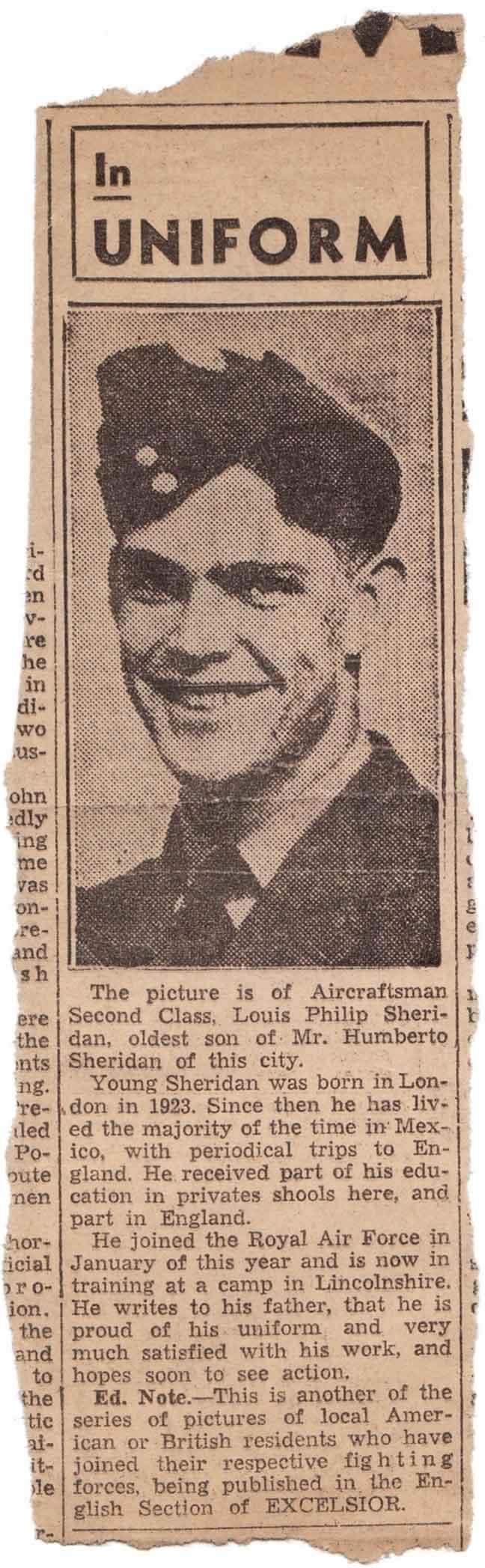

El tio Louis y el huevo de Hitler

Los diarios de noviembre contaron el hallazgo de un historiador que descubrió que, hace muchos años, un médico militar alemán se fue a confesar y dijo algo tan…

Cabezas

Primer augurio Lloverán cabezas sobre México Eso dijo: lloverán cabezas sobre México Me levanté al aire en que llovían…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES