Una red de agujeros

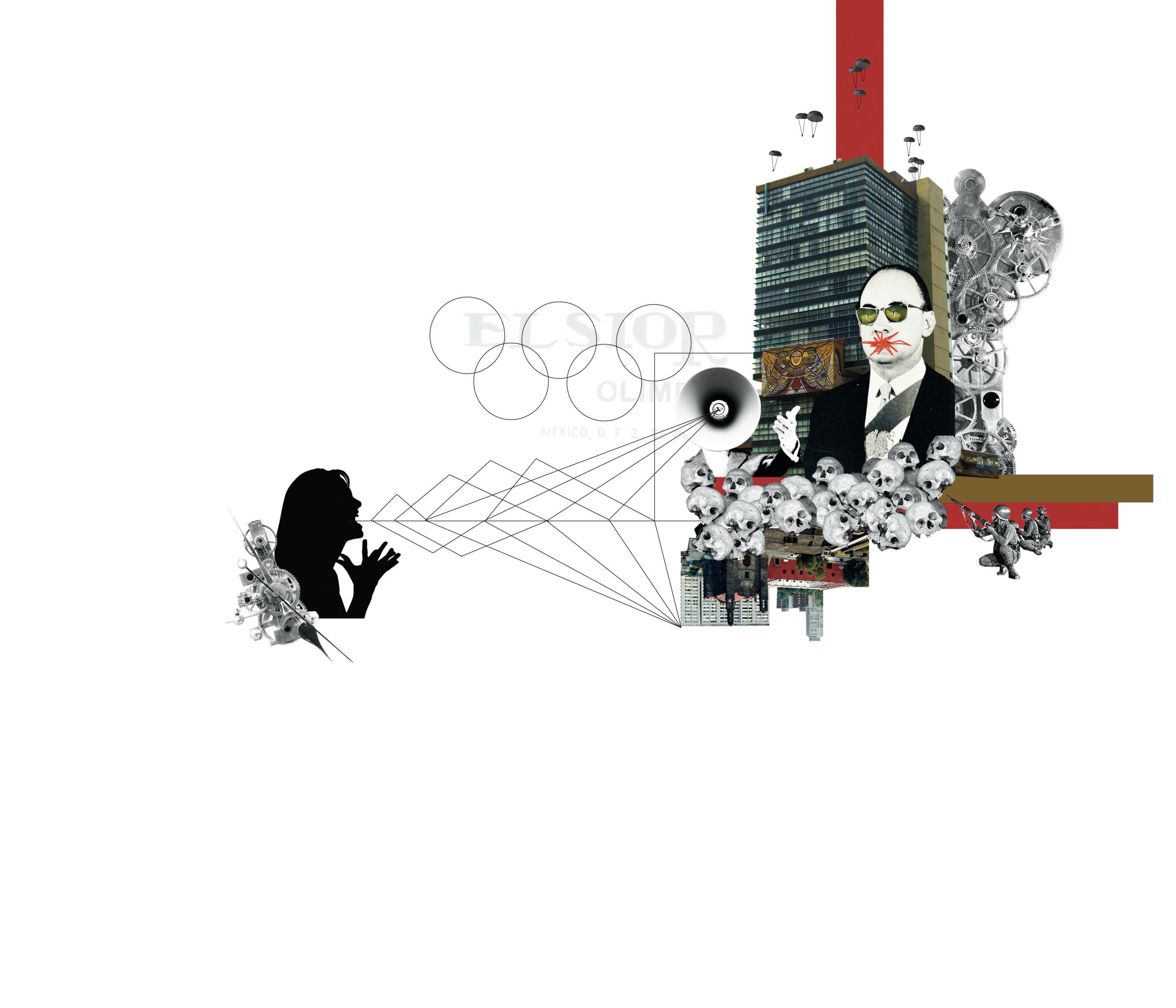

La mañana del 19 de septiembre de 1968 apareció un auto negro, sin placas, con los vidrios polarizados frente a la casa de mi abuela. La noche anterior, diez mil soldados del cuerpo de paracaidistas, al mando del general José Hernández Toledo, habían tomado Ciudad Universitaria y detenido a cientos de estudiantes en huelga. Yo tenía apenas siete meses de nacido pero el relato de mi abuela perpetuó ese momento durante décadas:

–Tu tío había salido corriendo de la Facultad de Ingeniería junto con un maestro que se llamaba Heberto Castillo. Tu tío le dijo: “Hacia la barda del Paseo de las Facultades, ingeniero”, pero él se fue hacia el otro lado. A la mañana siguiente apareció el coche negro frente a nuestra casa. Había dos agentes de la secreta ahí adentro esperando día y noche a que saliera tu tío para detenerlo. Entonces, tus tías y yo nos turnábamos para ir al mercado y regresar. De noche no prendíamos las luces y hablábamos quedito. Tu tío no salió de la casa en un mes. El coche se fue el primero de octubre, un día antes de la matanza en Tlatelolco.

Para mí, ese automóvil que vigila la casa de una familia representa lo inexplicable de la violencia del poder. Es un abismo.

Con el tiempo he logrado ir llenando los huecos del relato de mi abuela. Ahora sé, por ejemplo, que la toma militar de Ciudad Universitaria fue el mismo día que la muerte del poeta León Felipe. En 1986 conocí a una mujer casi albina, vestida con camisas chiapanecas que decía haber sido criada y novia de León Felipe. Se llamaba Alcira y era uruguaya. Los cuentos sobre ella en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras coincidían en que aquel 18 de septiembre, al ver que los tanques de asalto del ejército de Díaz Ordaz llegaban a la explanada de Rectoría, Alcira tomó la decisión de encerrarse en un baño. Vivió ahí durante las semanas que tardó el ejército en recibir la orden para desocupar las universidades y concentrarse en la Plaza de las Tres Culturas para la masacre del 2 de octubre. Yo veía a Alcira, con la piel pegada al hueso, casi sin dientes, recitando en francés un poema de Rimbaud sobre los colores, pegando carteles con dibujos de cuadros de Miró, y gritando consignas con nosotros en los días de la huelga universitaria de 1986, la de nosotros, la de las cifras invertidas de 1968. Pero lo que veía en Alcira, además de los rumores que corrían sobre ella –que en algún tiempo había vivido en lo alto de la Rectoría sin que nadie se diera cuenta, que los estudiantes se cooperaban para que comiera pero que prefería comprar con ese dinero plumones y cartulinas para sus dibujos–, lo que veía en esa boca desdentada era también un abismo. Era la otra cara del hueco dejado en casa de mi abuela por el auto negro. Lo siniestro siempre es doble: lo oscuro de los victimarios y los estragos de esa oscuridad sobre las víctimas. Nunca pude deslindar al auto negro de la boca de Alcira. La contundencia de uno, lo desvariado de lo otro. La idea de asomarse hacia el interior de aquel auto de la policía secreta que había acosado a mi familia y no encontrar nada sino un abismo. La idea de platicar cada mediodía con Alcira y no lograr entender casi nada de lo que decía. La locura del poder había bajado desde la silla presidencial y los estudiantes la habían resistido con alegría, con relajo. Pero, casi veinte años después, las huellas de la locura enfrentada seguían ahí, en ellos, con algo de incomprensible. Ni siquiera Roberto Bolaño en Los detectives salvajes, su novela sobre estos parajes, fue capaz de atrapar el alma de Alcira. Repitió los rumores, contó el episodio del baño, pero jamás logró asomarse al interior. Era un abismo. Y el vacío no puede escribirse más que por sus contornos.

Durante los treinta años que le siguieron, el 68 mexicano se pensó como un pozo al que había que asomarse para gritar y que el eco te devolviera tu nombre. El precipicio sin fondo podía ser llenado con los nombres de las víctimas, de los muertos, de los desaparecidos, de los encarcelados, de sus historias, del mismo modo en que se le podía atribuir el inicio de la lucha democrática en México. Ese pozo que nos sigue devolviendo nuestro propio eco.

Como el del relato asustado de mi abuela. Mi tío le dice a Heberto Castillo que corran del ejército hacia el Paseo de las Facultades. El profesor, uno de los líderes de la Coalición de Maestros, corre en sentido contrario hacia el Pedregal. Mi tío logra saltar la barda de Copilco con dos compañeros, pero al tercero lo detienen los soldados mientras trata de treparse por las piedras volcánicas. Detenido, el estudiante sin nombre –en el recuerdo de mi abuela– arroja unas llaves por encima de la barda:

–Huyan en mi coche –grita.

Mi tío toma las llaves y corre a todo pulmón seguido de los otros dos. Sobre Insurgentes se separan. Mi tío abre la mano y mira las llaves por primera vez. ¿De qué coche son? ¿Dónde está el coche? ¿Cómo se llamaba quien se las aventó del otro lado de una barda?

Heberto Castillo corre en sentido contrario, hacia el Pedregal. Son las diez y media de la noche y duerme ahí con el calor que las piedras volcánicas guardan del sol. Sin agua, sin comida, deambula, enloquecido por el miedo a que lo detengan.

–Si te agarran, te van a matar –le había advertido una tarde en su casa el general Lázaro Cárdenas.

Y, en medio de la bruma, en un hueco de la memoria, Heberto ve al escritor José Revueltas sentado en una piedra, con las piernas cruzadas y fumando. Él se acerca, lo quiere tocar, pero es un espejismo. Está solo y el abismo solo le devuelve su propio nombre.

La vida con el hueco

Cuando suena mi teléfono a las nueve de la mañana suelo dejar que la contestadora trabaje. Pero la noche anterior al 18 de agosto de 2011 había sido de insomnio, pesadillas de caídas a un precipicio, sudoraciones, así que levanté el auricular:

–¿Fabrizio Mejía? Habla Gustavo Díaz Ordaz.

Por supuesto no era el Gustavo Díaz Ordaz que había ordenado masacrar a los estudiantes en 1968 sino su hijo, un ingeniero que había dicho:

–No me parece adecuado que usted se atreva a hablar de la vida íntima de mi padre.

A lo que se refería era a una novela que yo acababa de publicar unos meses antes: Disparos en la oscuridad. Había relatado la vida del minotauro dentro del laberinto de la soledad, del villano de tres generaciones de mexicanos, y su hijo se preocupaba de sus novias, en especial, supongo –no lo dijo– de la amante durante los días del verano de 1968: Irma Serrano “la Tigresa”.

Había empezado a escribir la vida de Díaz Ordaz como se empieza cualquier investigación o novela. Escribir es siempre plantear una pregunta lo más claramente posible. En este caso era sobre el tipo de ideas que debían existir en la cultura política mexicana para que algo como el 2 de octubre fuera no solo pensable, sino aceptable. Porque la matanza de estudiantes desarmados en Tlatelolco no había sido solo apoyada por el gabinete de Díaz Ordaz sino también por la cabeza del empresariado de Nuevo León, Juan Sánchez Navarro, por los obispos, la televisora monopólica del “Tigre” Azcárraga, el PRI con sus sindicatos, diputados y senadores. Lo que me parecía alucinante era que Díaz Ordaz había sido aplaudido en el Congreso el primero de septiembre de 1968 cuando anunció que lo que seguía era la represión contra los estudiantes:

–Todo tiene un límite y no podemos permitir que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todos ha venido sucediendo. Tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las formas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos. Agotados los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejercitaré la facultad constitucional de disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea: del ejército, terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos y hasta donde estemos obligados a llegar, llagaremos (sic).

¿Qué tipo de poder hablaba así? Esa había sido mi pregunta que resultó en una novela sobre la vida de Díaz Ordaz. Pero sus familiares no fueron los únicos en hablarme. Se comunicó, desde Cuernavaca, por ejemplo, Eduardo del Río, “Rius”, el caricaturista a quien Díaz Ordaz en 1969 secuestró y sometió a un fusilamiento simulado.

–Fue el 29 de enero de 1969 –me explicó con su voz cascada– y fue en el Nevado de Toluca, no en Cuernavaca. Y habían excavado dos tumbas. Dispararon y me caí desmayado. Ahí me dejaron. Desde entonces padezco del corazón.

Por la línea telefónica desfilaron un cura que había hecho explotar la estatua de Díaz Ordaz en Ciudad Serdán, Puebla –haciéndole un túnel donde, ahora, juegan los niños–, la novia del nieto del médico oculista del expresidente, y decenas que querían contarme, una vez más, qué habían hecho en 1968. Y, de nuevo, el vocerío en los contornos de ese hueco que el mismo Gustavo Díaz Ordaz describió en su conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones, justo frente a la Plaza de Tlatelolco el 12 de abril de 1977:

–Sabrá –le responde a un reportero– que es muy fácil ocultar y disminuir. Que se hicieron desaparecer cadáveres, que se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. Pero los nombres no se pueden desaparecer. Si hay un nombre corresponde a un hombre, a un ser humano que dejó un hueco en una familia. Hay una novia sin novio, una madre sin su hijo, un hermano sin hermanos, un padre sin hijos. Hay un banco en la escuela que quedó vacío, hay un taller en una fábrica, en el campo, que quedó vacío. Vamos a comprobar donde está el hueco porque un hueco no se puede destruir. Cuando se trata de destruir un hueco de esos, se agranda. Porque, para que no quede hueco en una familia, habría que acabar con la familia entera.

La última llamada sobre Díaz Ordaz es de mi tío, el del 68. Le pregunto si conserva las llaves de aquel coche que no supo de quién era cuando huyó de la toma de Ciudad Universitaria en 1968.

–Claro –me contesta impávido.

–¿Por qué? –le pregunto tras más de cuarenta años del episodio de la barda.

–Es de las pocas cosas que tienen que ver con mi vida y con la del país entero –responde.

Y, al rato, colgamos. ~

_______________________________________________________

Esta es una versión abreviada del texto “El preciso orden de las gotas de lluvia”

que aparecerá en Otras voces y otros ecos del 68, coordinado por

Salvador Martínez della Rocca, “el Pino”, para los 45 años del 68.