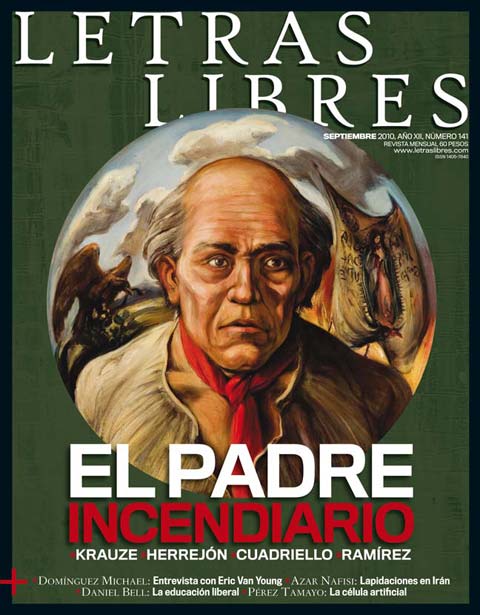

Poco antes de atacar la ciudad de Guanajuato, el 21 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo envío a su amigo, el intendente José Antonio Riaño, una carta en que la que intentaba persuadirlo de rendir pacíficamente la plaza. El movimiento –le decía– podía parecerle “precipitado e inmaduro” pero “no pudo ser de otra forma”. Por lo demás, “el liberar de la opresión a América los disculpará más adelante”. El intendente, como se sabe, no accedió al ruego, encomendó a Hidalgo que viese por su familia, se aprestó a defender la ciudad y murió, como cientos otros, españoles e insurgentes, en la Alhóndiga de Granaditas. Los “ríos de sangre” que corrieron desde entonces y que Hidalgo recordó en los juicios que se le siguieron en Chihuahua, le provocaron remordimiento.2 En su hora postrera Hidalgo buscaba la salvación eterna, pero fuera de lamentar genuinamente “la ligereza inconcebible y frenesí” con que había acometido su empresa así como la ruina y destrucción que había sembrado a su paso, siempre justificó la revolución que había encabezado. Lo que ocurrió, como todo mexicano sabe, es que “más adelante” la historia no solo lo disculpó: lo cubrió de gloria, lo canonizó y finalmente lo santificó. El cura Hidalgo es y será el Padre de la Patria. Pero su elevación a los cielos cívicos tiene su propia historia. En 1964, don Edmundo O’Gorman la trazó en su brillante discurso de ingreso a la Academia de la Historia que tituló “Hidalgo en la Historia”. En homenaje a aquel gran historiador, vale la pena volver sobre el tema, con algunas fuentes e hipótesis adicionales.

Aunque la glorificación dio inicio en 1812, cuando Ignacio López Rayón llamó a “mantener viva la lucha iniciada en tan memorable día” (16 de septiembre), y avanzó un año después, cuando en sus “Sentimientos de la Nación” Morelos llamó a “solemnizarlo”, el ascenso meteórico de Iturbide retrasó el proceso. El “Héroe de Iguala” marcó siempre su distancia con los métodos de Hidalgo y proclamó el 27 de septiembre como el nacimiento de la nación. Con todo, la memoria de la insurgencia no podía borrarse por decreto y en marzo de 1822 se formó una comisión para “examinar escrupulosamente quiénes eran los verdaderos héroes”. Tras la caída de Iturbide la balanza se inclinó por Dolores sobre Iguala. En julio de 1823 el Congreso Constituyente dio el primer paso en el camino de la sacralización: ordenó el traslado de los restos de los insurgentes a la catedral metropolitana.

El 16 de septiembre de 1825 arranca la tradición de los discursos cívicos. El periodista queretano Juan Wenceslao Barquera (entonces director de la Gaceta Oficial, que años atrás había escrito a favor de la Independencia y comprado una imprenta para Rayón) pronuncia la primera oración, presagio de las miles que vendrían. En ella habla del espíritu de “los Hidalgos”, “los Allendes” y “los Morelos”, etc., y delinea un cuadro histórico que se volverá habitual: la larga tiranía rota al fin por el “fuego santo encendido en el grito”. El año siguiente, al hacer su loa a la Independencia en la Plaza Mayor de la capital, un veterano de la conspiración de 1808, Juan Francisco de Azcárate, a pesar de haber colaborado con el Imperio, se cuida de no mencionar al rival histórico de Hidalgo, Agustín de Iturbide. En 1827, el veracruzano José María Tornel y Mendívil (insurgente desde 1813, adherente del Plan de Iguala, diputado del segundo Congreso Constituyente y a la sazón secretario del presidente Guadalupe Victoria) remonta la significación de la Independencia hasta Anáhuac, y así reintroduce un tema presente de Fray Servando y Carlos María de Bustamante: la venganza del orbe indígena sobre el imperio español. Pero Tornel vuelve a referirse al 27 de septiembre, ya no como el episodio exclusivo de la liberación de México sino como el “complemento del gran día”. Su tono, todavía, es de optimismo desbordado: “¿Qué fuimos nosotros sometidos al yugo extraño? Esclavos miserables. ¿Qué somos hoy? Libres y felices. Para nuestros descendientes, largos y serenos días se prometen de ventura y gloria.” En 1828, otro miembro del gabinete, el sacerdote, político y naturalista veracruzano Pablo de la Llave (representante ante las Cortes en 1820, ministro de Justicia y Culto de Iturbide), agrega una corona más al altar: exalta el motivo guadalupano de las huestes de Hidalgo. En 1829, el honor corresponde al canciller José Manuel de Herrera. Lugarteniente de Morelos, veterano de la toma de Oaxaca, editor de El Correo Americano del Sur y diputado en el Congreso de Chilpancingo, Herrera aprovecha la ocasión para impartir una clase de historia y resaltar (en el contexto de la reciente derrota de la expedición de reconquista española, el 11 de septiembre de 1829) las bondades de la Independencia.

En 1830, el poeta y abogado michoacano Francisco Manuel Sánchez de Tagle (redactor del acta de independencia, diputado y primer gobernador de su estado) encomia genéricamente a “los héroes de Dolores”. Dos años después, tras la ejecución de Vicente Guerrero y durante el primer período de Anastasio Bustamante, el orador José Domínguez Manso lamenta la división de los mexicanos y al hacerlo abre paso a la reivindicación del emperador que predicaba la Unión: “Hidalgo sembró, Iturbide regó y benefició la planta.” En 1834, ya con sus primeros atisbos de dictador, otro personaje pretende inscribir su nombre en el altar perenne de la patria: el presidente Santa Anna. El sacerdote guanajuatense José María Castañeda y Escalada lo equipara con “el sabio Hidalgo” (a quien se había adherido desde la más temprana insurgencia) y con el “Héroe de Iguala, tan ilustre como desventurado […] que secundó felizmente el glorioso grito de Dolores”. “Ilustre presidente, gloria de Zempoala –le dice a Santa Anna– […], general invicto y defensor inmortal de la independencia que protegieron el Dolores y protegieron después con sus talentos ilustres y armas invencibles, aquellos héroes que tienen en nuestros corazones mil altares erigidos.”

Hasta aquí, a quince años de consumada la Independencia y en las postrimerías de la primera y azarosa República Federal, los discursos del 16 de septiembre (pronunciados por miembros de la promoción más joven de la generación insurgente, nacidos en los años setenta y ochenta del siglo XVIII, criollos en su mayoría) reflejan las circunstancias políticas de cada momento: van del optimismo desbordado por el futuro esplendor de la joven y opulenta nación, a los graves llamados por mantener la unión interna y la concordia. La retórica hispanófoba aparece también, hacia 1827 y 1829, acompañando a las expulsiones de los españoles decretadas por los gobiernos de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Finalmente, ya en la década siguiente, una incipiente autocrítica lamenta la distancia entre los sueños y la realidad.

A veinticinco años de distancia, en ningún caso se pone en entredicho la gesta fundadora de Dolores. El denominador común al abordarla es la justificación histórica que Hidalgo argumentó siempre: la libertad para América. El altar relucía pero, curiosamente, la preeminencia de Hidalgo es apenas manifiesta. No hay aún una sola estatua con su efigie. En Celaya, el primer monumento dedicado a la Independencia es genérico, no individual. Hidalgo es el iniciador y un primus inter pares de los “héroes de Dolores”. Y todavía lo esperan (como en los campos de 1810) algunas batallas. Iturbide, “el varón fuerte que libertó a su patria”, sufría el ostracismo que siguió a su trágico final, pero aun así libraba una batalla póstuma para lograr al menos un nicho, seguido de cerca por la celosa figura de Santa Anna que ambicionaba algo más: ser bronce en vida.

La llegada del centralismo reivindica decididamente a Iturbide. En 1835 su nombre se inscribe en el salón de sesiones del Congreso, en 1837 se celebra el 27 de septiembre como una fecha complementaria al 16. Pero justamente el 16 de septiembre de ese mismo año se pronuncia en Durango la primera gran oración cívica de la era independiente que revela la dimensión ya inalcanzable de Hidalgo. Es obra del joven abogado liberal y constituyente de 1833 José Fernando Ramírez (1804-1871). Investigador puntual ya entonces de la historia antigua de México, en 1827 había formado en su natal estado de Chihuahua una Junta Patriótica con el nombre de Hidalgo. (La presidía, por cierto, el antiguo capitán virreinal llamado Pedro Armendáriz que había encabezado el pelotón de fusilamiento y a quien debemos la descripción pormenorizada de esa última escena.) En aquella oración cívica, como si rastreara la tradición que convenía a la biografía de Hidalgo, Ramírez echaba mano de sus inmensos conocimientos de historia sagrada y literatura clásica. ¿Era un héroe homérico? ¿Era un nuevo Matatías, “refugiado en los montes, con solo sus cinco hijos, desafiando todo el poder de Antíoco para vindicar la ley de mano de los Reyes”, como decía el Libro de los Macabeos? Era todo ello, pero Ramírez resaltó sobre todo el diseño divino de la obra, una historia cíclica de venganza y redención: “La justicia del cielo tarda, y tarda para hacer más doloroso su castigo. El pérfido atentado cometido en la persona del bondadoso monarca mexicano (Moctezuma), que premió al español con riquezas y honores, clamaba por venganza y la tuvo.” En este caso, Ramírez se refería específicamente a la postración de Fernando VII ante Napoleón. Lo cual lo lleva a Hidalgo: “tal vez Hidalgo reflexionaba en la asombrosa coincidencia que presentaban los fenómenos y sucesos de su época con los ocurridos trescientos años antes; más si aquellos precedieron la ruina de un opulento imperio. ¿Qué podían anunciar para el que parecía irrevocablemente esclavizado? ¿La libertad?” Ramírez imagina a Hidalgo, al ilustrado Hidalgo, sumido en aquellas meditaciones metafísicas, descifrando los cometas y los augurios, pensando en “el antiguo solio de los aztecas”. Y en su composición histórica, ve a Hidalgo como el sucesor de los principales jefes de la conspiración de Martín Cortés, criollos y mestizos como los jefes insurgentes.

Con todo, a final de la década Iturbide parecía haber asegurado un lugar en el altar de la patria, siempre en un segundo plano. Desde 1838 sus restos descansaban en la catedral. Pero el horizonte histórico del país se había nublado. ¿Qué cabía decir en las fiestas del 16 de septiembre? Los criollos en el poder se sienten inferiores a aquellas hazañas (Dolores e Iguala), y con plena razón. Muy significativo a este respecto es el discurso que pronuncia en 1838 el entonces abogado y catedrático del Seminario de Morelia, y años después obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía. Exponente principalísimo de la postura ultramontana en la Guerra de Reforma que estallaría veinte años después, Munguía lamentaría con el tiempo que los ardores de un juvenil liberalismo lo hubiesen llevado a pronunciar palabras que juzgaría excesivas: “El pueblo todo se levanta en masa para arrojar a sus opresores: un río de sangre señalaba los medios; pero una nación independiente anunció por fin el más admirable y glorioso de todos los triunfos. ¡Lección terrible para los usurpadores!” Pero la exaltación de Munguía es muy distinta, en su tono, a las cándidas homilías de los años veinte. Esta es hija de una desesperación muy concreta que nace de comparar el sueño de libertad de 1810, y los ensueños de grandeza de 1821, con la precaria realidad de su tiempo:

¡El 16 de septiembre de 1810…! tal vez la memoria de este día no será ya para nosotros sino una fuente inagotable de los más dolorosos remordimientos […] ¡Los hijos de Morelos…! ¡Oh michoacanos! ¿no habremos desmerecido ya este título ilustre? Sería necesario abjurar el amor de la patria, para no celebrar un acontecimiento que la cubrió de gloria, pero no lo sería menos renunciar para siempre a la idea de la felicidad, para no volver después una mirada sobre nosotros.

En el mismo sentido, enlazando los dos momentos, evocaba el cenit de Iturbide:

¿Os acordáis ciudadanos míos? Al distinguir el retrato de Iturbide, el recién nacido extendía sus tiernos brazos para abrazar a su libertador, el anciano decrépito se creía rejuvenecido por una ilusión feliz que acaso no volverá jamás…

“Hijos, decía […], morimos pero no quedaréis huérfanos: mirad a vuestro libertador, mirad a vuestro padre, mirad a Iturbide.” […] ¡Momento de embriaguez! ¡Época encantada! ¡Edad de prestigios!

A juicio del sombrío Munguía, la muerte de Iturbide (“¡oh desesperación! ¡Un crimen calculado! ¡Oh verdad funesta! ¡Tú habías de quedar para nuestra execración eterna! La ingratitud, la perfidia, la crueldad”) había sido el pecado original en “la historia deplorable de nuestra conducta política”. Y el motín de la Acordada, la expulsión de los españoles, “el fin del ilustre y desgraciado Guerrero”, la guerra de Tejas que “anuncia nuestra debilidad”, la invasión de los franceses, habían sido los sucesivos capítulos de un mal mayor, que estaba por venir: “El drama está en su desenlace y México en el borde de su tumba.”

Los criollos de las diversas facciones no encontraban el modo de hacer gobernable a la joven nación. En ese contexto, José María Gutiérrez Estrada encabeza el resurgimiento de la idea monárquica y, como antítesis, se producen al menos dos discursos de importancia. Ambos intentan variaciones sobre el tema histórico. Sus autores pertenecen a una nueva generación nacida poco antes del Grito. El primero, en la ciudad de México en 1840, es del abogado y legislador zacatecano Luis de la Rosa (1805-1856). Sus comparaciones del pueblo mexicano bajo el yugo español con el cautiverio del pueblo de Israel bajo el faraón y el señalamiento de los horrores de la Conquista (más feroces, dice, que los de Huitzilopochtli) le sirven para poner en su justa dimensión las crueldades de la insurgencia (condenadas, entre otros, por el doctor Mora en México y sus revoluciones, 1836). Pero, con ser interesantes, son menos reveladoras que su improbable perfil de un Hidalgo republicano y el detallado balance de dos décadas: con todas sus vicisitudes y desengaños –sugiere De la Rosa– la Independencia había traído libertades, comercio e industria impensables en los siglos virreinales.

El segundo discurso tuvo lugar en Oaxaca ese mismo año. El orador fue el abogado y miembro del poder judicial del estado Benito Juárez (1806-1872). Lo inédito del caso es que se trataba de un político de origen realmente indígena, zapoteca, y tal vez por eso la resolución y el tono que se perciben en sus palabras no tienen precedente. Juárez parece vivir los agravios virreinales en carne propia. Su recuento de la Conquista centrado en el agravio indígena, su mención de “los viles tlaxcaltecas [que] prefirieron una rastrera venganza al honor nacional”; su crítica al legado de España adverso a las artes, a las ciencias, proclive al “aborrecimiento del trabajo” y al “deseo de vivir de los destinos públicos”, causa en fin de “nuestra miseria, nuestro embrutecimiento, nuestra degradación y nuestra esclavitud por 300 años”; y su referencia a “la estúpida pobreza en que yacen los indios, nuestros hermanos” integran un texto de una gravedad insólita. Sobre ese horizonte de indignación moral se levanta su elogio a Hidalgo: “¡Oh suceso mil veces venturoso! ¡Oh sol de 16 de septiembre de 1810! Tú, que en 60 lustros habías alumbrado nuestra ignominiosa servidumbre, esclareces ya nuestra dignidad.” Y a la lección de historia sigue un propósito para los republicanos de la hora: “imitar la noble resolución de Hidalgo […], desechar de nuestro sistema político las máximas antisociales con que España nos gobernó y educó tantos años”. En ese discurso Juárez en 1840 prefigura a Juárez en la Reforma.

La década siguiente, marcada ya por la pérdida de Tejas y el fugaz conflicto con Francia, comenzó como se sabe con una creciente inestabilidad y desembocó en la invasión estadounidense y la pérdida del territorio. Varios personajes llamados a figurar en el futuro inmediato tomaron la palestra. En 1843, el legislador poblano José María Lafragua (1813-1875) recurre como de costumbre a la historia y explica el movimiento de independencia como un cambio inevitable de mentalidades. Desde una óptica liberal como la de su mentor José María Luis Mora pero con mayor acento en la evolución histórica, ese mismo año el diputado por Jalisco Mariano Otero (1817-1850; que a su vez acababa de publicar su “Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana”) explica los hechos como un ascenso de la “emancipación de la especie humana” y quizá por primera vez se refiere a Hidalgo como el “sublime anciano de Dolores”. En su recuento de personajes, significativamente, Otero no omite a Iturbide. Y acaso por su juventud, resalta lo logrado por encima del infortunio: “Más duras fueron las cadenas de tres siglos que el malestar de quince años de discordias.” En cambio el poeta y periodista Guillermo Prieto (1818-1897; el futuro jacobino, por entonces un suave y moderado liberal) va más allá, y en septiembre de 1844 desliza en la Alameda un piadoso comentario sobre el emperador: “Vedlo ahí con su pelo rubio que cae sobre su frente augusta, reveladora de su grande inteligencia, con su apostura radiante como la gloria, con su mirada esperando su íntima conmoción y su ternura. El pueblo lo adoraba porque aquella noble figura personificaba su libertad.” La apelación paralela a Hidalgo e Iturbide hermanados se explica quizá por el inminente peligro de desintegración política:

¡Patria de mis hermanos que me escuchan! ¡Patria mía! ¿Fue inútil la sangre de tus héroes? ¿Fue tu abnegación y su heroísmo un sacrificio estéril? […] ¡No, amada patria mía […], cuna de Hidalgo y de Iturbide: levanta al cielo tus votos; estrecha en tus brazos a tus hijos, encadena las aspiraciones personales, ahoga el egoísmo, haz que impere el espíritu de felicidad y de amor al pueblo! […] ¡Mexicanos, que nuestra patria brille algún día ante el mundo, como brilló en los tiempos que la alumbraba el sol espléndido de Iguala!

De pronto, han cesado las referencias teóricas o líricas a la historia indígena y virreinal que presuponían una era de triunfo. En septiembre de 1845, otro futuro protagonista de las Guerras de Reforma e Intervención, Manuel Doblado (1818-1865), poco antes catedrático de geografía y derecho en su natal Guanajuato, avizora con claridad la inminente tragedia y declara temer que ese 16 de septiembre fuese el último. En 1846, la premura impide a Luis de la Rosa mejor opción que la de repetir su discurso de 1840. Por fin, el fatídico 16 de septiembre de 1847 no hay discursos. No podía haberlos. La bandera de las barras y las estrellas ondeaba en el Zócalo. El “Boletín de Noticias” de Toluca anunciaba que México estaba manifestando al mundo entero que “no olvidaba los hechos de los antepasados” y que las fuerzas de la Guardia Nacional “se habían cubierto de gloria”. Pero el viejo cronista Carlos María de Bustamante deambula por las calles de México y anota la paradoja cruel de que en ese día, lluvioso casi siempre, el sol brille sobre un cielo sin nubes.

Consumada la derrota, en 1848 otro miembro de la futura generación de la Reforma, José María Iglesias (1823-1891), entonces jefe de redacción del periódico El Siglo Diez y Nueve, pronuncia un discurso en verdad desgarrador, desnudo casi de retórica, dolor puro, con un epígrafe de Dante: “Nessun maggior dolore/ che ricordarsi del tempo felice/ ne la miseria…” La memoria del pasado inmediato, que parecía promisorio, el recuerdo del pueblo apesadumbrado el 16 de septiembre de 1847 lo torturan. “Traemos vergüenza en la frente y remordimiento en el corazón”, apunta Iglesias, y tras hacer el recuento de los vicios públicos que habían preparado el desastre, se enfrenta al tribunal de los héroes:

¿Qué responderíamos satisfactoriamente a los héroes de la independencia si volvieran a la vida por un momento para llamarnos a juicio? Ellos nos dejaron un territorio vastísimo, y nosotros le hemos cercenado a la mitad: ellos nos dejaron abiertas las fuentes de riquezas inagotables, y nosotros arrastramos ya una existencia envilecida […], solo veo faltas y desgracias en lo pasado, faltas y desgracias en lo presente, faltas y desgracias en el porvenir…

La mirada no está ya en el pasado idílico sino en el futuro incierto, que Iglesias convoca con tonos proféticos, no inusuales en aquel tiempo tristísimo: “Regeneración, mexicanos, regeneración completa y absoluta en vuestras costumbres, si no queréis acabar de una de esas dos maneras […] Estamos ya en la orilla del abismo: un paso más, y nos precipitamos en la sima horrorosa de nuestra destrucción.”

En 1849, un acontecimiento editorial enciende los ánimos, polariza las posturas políticas y las actitudes ante la historia. Lucas Alamán (1792-1853) da inicio a la publicación de su Historia de Méjico, durísima invectiva contra los insurgentes, en particular contra Hidalgo. Alamán, como es sabido, había sido testigo presencial de los episodios en Guanajuato que narró con escalofriante precisión. No estaba solo en su crítica a esa fase inicial de la insurgencia. Con matices, el doctor José María Luis Mora (1794-1850) y antes que él Lorenzo de Zavala (1788-1836) compartían su repudio a la violencia revolucionaria. Pero ahora el ataque de parte del caudillo intelectual del Partido Conservador era frontal. Con todo, la respuesta del grupo “progresista”, en el que predominaba aún un espíritu moderado, fue conciliadora. En 1851, Mariano Riva Palacio (1803-1880), gobernador del Estado de México, responde erigiendo el primer monumento a Hidalgo. En 1852 en Michoacán, el gobernador Melchor Ocampo (1814-1861) se refirió críticamente a Alamán, sin mencionarlo:

Ruborizado […] tengo que recordar que a los fundadores de nuestra nacionalidad se les ha llamado a la barra de la historia, de dos años a esta parte, para que respondan de su conducta. ¡El benefactor llamado a juicio por el beneficiado para que explique por qué no hizo el beneficio del modo en que este lo entiende, y cuando el beneficiado mismo se opuso a que se hiciera mejor!

No obstante, el trauma de la guerra en la “desgraciada república” y “el espectro de la pérdida de la patria” mantenían en vilo el alma colectiva. Por eso Ocampo, ya entonces un liberal extremo, accede a mencionar 1821 como la fecha de “emancipación” y predica aun la tolerancia, la conciliación, la concordia, la unión:

¡La Patria está en peligro! Pero unidos lo conjuraremos. Es hablando, no matándonos, como habremos de entendernos […] ¡En nombre de nuestra religión, de vuestras familias, de vuestra dignidad, de vuestros intereses todos, os ruego que permanezcáis unidos!

Igual que Ocampo, otros futuros protagonistas del Constituyente de 1857, la Reforma y la Intervención, como el periodista Manuel María de Zamacona (1826-1904), el criminalista José M. del Castillo Velasco (1820-1883) y el ex gobernador del Estado de México Francisco M. de Olaguíbel (1806-1865) adoptan en sus discursos un tono moderado.

El último gobierno de Santa Anna tensó el espíritu público antes y después de la muerte de su principal ministro, Lucas Alamán.

Desterradas ya para entonces las principales figuras liberales, el 16 de septiembre de 1854 sobrevino una nueva provocación, de parte del autor del Himno Nacional, Francisco González Bocanegra: su discurso vinculó a Hidalgo con el mismísimo Hernán Cortés, ambos como encarnaciones del cristianismo. Pero la tentación de remover a ese grado el altar de la patria no es sino reflejo de una discordia profunda. El propio Himno no hace mención explícita a Hidalgo y Morelos. En cambio evoca “de Iturbide, la sacra bandera” y encomia, por supuesto, al “guerrero inmortal de Zempoala” que complacido, en el Teatro Nacional, lo aplaudía y se aplaudía. El péndulo de los héroes había oscilado hasta tocar un extremo intolerable.

Tal vez la última voz de la concordia correspondió al más equilibrado, esforzado y serio de los historiadores de aquella época: el director del Archivo General de la Nación, Manuel Orozco y Berra (1816-1881). El extenso capítulo dedicado a Miguel Hidalgo y Costilla en el famoso Diccionario de Historia y de Geografía fue (como tantas otras entradas de ese magno proyecto) obra suya. Fue acaso la primera biografía sintética de Hidalgo. Basada en los historiadores canónicos (Mora, Alamán, Bustamante) y en numerosas fuentes primarias como el Juicio contra Hidalgo, Orozco y Berra traza, con detalle de anticuario y limpia prosa, un relato puntual de los hechos, sin escatimar un ápice a la grandeza y clarividencia del héroe y sus compañeros:

El merecimiento de los primeros caudillos consiste en haberse lanzado a la lucha sin elementos, sin recursos, sabiendo que iban a morir, y por solo la persuasión de hacer un bien a su patria, y contra un poder consolidado por el tiempo, sostenido por la fuerza, por las preocupaciones, por los hábitos, por el principio religioso.

Pero el reconocimiento de esas prendas no lo llevó a disimular los errores de Hidalgo ni los hechos criminales que toleró:

lo deslumbró la fortuna, se desvaneció al estar subido en lo muy alto, y se pagó de exterioridades, de pompas vanas y de farsas ridículas […] Fue débil para oponerse a los deseos […] bárbaros de la chusma, y los asesinatos de Valladolid y Guadalajara cayeron sobre él, oscureciendo sus prendas e imprimiéndole fea nota.

No obstante, después de registrar esos hechos (que el propio Hidalgo reconoció y lamentó) el historiador se pregunta ¿qué revolución no ha incurrido en excesos, no se ha manchado con sangre? “Poner el grito en el cielo porque las revoluciones acarrean desastres, es quejarse de lo imposible, gritar por gana de hacer ruido.” Por lo demás, él, que estudiaba pacientemente la dominación española y sería el mayor historiador del México antiguo en el siglo xix, podía afirmar que “ni remotamente pueden compararse los crímenes y los desórdenes cometidos en la conquista con los perpetrados en la insurrección”.

Manuel Orozco y Berra, propuso zanjar definitivamente la querella entre Hidalgo e Iturbide. En vez de subrayar las diferencias entre ambos movimientos, fundamenta su carácter complementario:

Hidalgo e Iturbide se propusieron el mismo fin en sus revoluciones: la independencia; si por este hecho hubo crimen, ambos lo cometieron igualmente. Concediéndolo todo, en una rebelión hubo orden, acierto, justicia; en la otra desorden, anarquía, pillaje, devastación. Si esta diferencia proviniera de la proclamación de la idea, las dos revueltas hubieran sido igualmente malas o igualmente buenas. Fueron distintas, luego la diferencia consiste en los hombres que la proclamaron, en la diversidad de tiempos, en los medios empleados. Sacrificándolo todo inferiremos que Iturbide era bueno e Hidalgo malo; que en la segunda época los medios fueron buenos y en la primera malos. Mas no se trata de los hombres, se trata de las cosas y el principio proclamado por Hidalgo e Iturbide es el mismo, apetecible y amoroso para los mexicanos, ya saliera de aquella o de esta boca. Idéntica la idea, fue accesorio el método por el cual se verificaba.

“La revuelta de Hidalgo –reafirma, aludiendo a los cambios de ideas entre 1810 y 1821– preparó y ayudó a la de Iturbide.” Por eso, el 16 y el 27 de septiembre eran fiestas nacionales. “Consecuencia uno del otro, es pueril y ridículo querer separarlos, por un odio mal entendido y calculado.” Al final del ensayo, Orozco y Berra absuelve a ambos personajes con el argumento irrefutable de comparar la generosidad de sus hazañas con la mezquindad y la torpeza de su propio presente:

Compadezcamos los extravíos, las faltas en que incurrieron, que al cabo si comparamos su conducta con la nuestra no merecemos sin duda la alabanza. Sin haber tenido los mismos obstáculos hemos caído en mayor cúmulo de errores; gozando de lo que no consiguieron, no le hemos dado arreglo ni estabilidad; ellos ganaron con crímenes una tierra que nosotros hemos perdido con crímenes y con infamia.

Su voz moderada y sensata no prevaleció. Quedaba la guerra, en los símbolos y en la realidad.

■

La Revolución de Ayutla comenzó a reivindicar para sí el legado insurgente: “Sin liga impura ni contemporizaciones traidoras –dice Guillermo Prieto, el 16 de septiembre de 1855– la revolución de Álvarez es la misma revolución de Hidalgo…” Un año más tarde, el liberal radical Ignacio Ramírez fustiga a los “señores feudales” cuyos hijos “custodian las obras de Alamán”. Pero la ruptura total ocurre en la Guerra de Reforma. La intolerancia del clero ante la Constitución y los asesinatos de Tacubaya (11 de abril de 1858) dejan una huella imborrable de rencor y venganza. No hay espacio ya para el liberalismo moderado. Han quedado frente a frente, como un avatar de la insurgencia (y así lo viven) los partidarios de la “Religión y fueros” y los soldados de la libertad. El 16 de septiembre de 1859, el joven tixtleño Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893) pronuncia un discurso (primero de muchos) en el que no solo consolida la imagen de Hidalgo como el “anciano pacífico […], el débil anciano”, sino que concibe el grito de Hidalgo, explícitamente, como un acto que trasciende la dimensión heroica (cuyo premio es la gloria) para aspirar a la condición religiosa. Así lo dice: “El 16 de septiembre de 1810 fue el día de redención y de gloria para México…” En aquel discurso de canonización, la prisión de Hidalgo aparece como un trasunto de la pasión de Cristo:

Allí se levantó su Gólgota, allí se descargó sobre su cabeza todo el furor de los tiranos y del clero […] Estaba sellada la santa causa de la Independencia con la sangre de estos mártires y debía triunfar porque tal es la marcha natural de las ideas; después del martirio, la victoria, después de la corona de espinas, la aureola de la deidad. Así también triunfó la religión del Nazareno.

La Guerra de Reforma, al fin y al cabo guerra de religión, era la escenificación de dos batallas: una en los campos, otra en los espíritus. Y en esta, una misteriosa transferencia de credos y símbolos tenía lugar. El tema del martirio es central: entonces los insurgentes, ahora los liberales. Así como Hidalgo era el nuevo redentor, el partido liberal era “el verdadero observador del Evangelio, tal como lo predicó Jesús y no tal como lo enseña un sacerdocio lleno de ambición y de siniestras miras”.

En la memoria de las conmemoraciones patrias en el siglo XIX, ningún discurso cívico igualó al que, con la espada de Damocles de la triple intervención extranjera contra el gobierno de Juárez, pronunció Ignacio Ramírez (1818-1879) el 16 de septiembre de 1861 en la Alameda capitalina. Incluye la más romántica y sombría imagen de la Colonia jamás escrita (“cerrados los puertos por el sistema prohibitivo, incendiaba la viña, el tabaco y la morera por el monopolio, ocupados los primeros puestos por los extraños, y la inteligencia recogidas sus alas y palpitando azorada entre las manos de la inquisición”) y la sorprendente equiparación de la traidora Malintzin con la inmaculada Corregidora. Pero en el corazón de su mensaje había al menos tres elementos nuevos y perdurables. En primer término, una clara propuesta de filiación:

Si nos encaprichamos en ser aztecas puros, terminaremos por el triunfo de una sola raza para adornar con los cráneos de las otras el templo del Marte americano; si nos empeñamos en ser españoles, nos precipitaremos voluntariamente en el abismo de la reconquista; pero no, ¡jamás!, nosotros venimos del pueblo de Dolores, descendemos de Hidalgo y nacimos luchando como nuestro padre por todos los símbolos de la emancipación, y, como él, luchando por tan santa causa desapareceremos de sobre la tierra.

Tras esa formulación de hacer borrón y cuenta nueva con el pasado, Ramírez propuso de manera inequívoca la Ascensión (no hay otra palabra) de Hidalgo y sus compañeros a un cielo paralelo, el cielo liberal:

¡Estremécete, México, de alegría, ya tienes un héroe! […] El cielo en que habitan los héroes reposa sobre la tierra; por eso es la verdad lo que ahora anuncio, ¡Hidalgo, Allende, Matamoros, Morelos, nos contemplan!

Y finalmente, postuló la continuidad directa entre la Insurgen-cia y la Reforma. Habitando el mismo cielo, los mártires, sus mártires (Valle, Degollado, Ocampo) los contemplaban:

Nosotros hemos creído que, para entronizar perpetuamente la revolución de Hidalgo, era necesario que los ciudadanos recibiesen de ella ferrocarriles, puertos, monumentos públicos, instituciones civiles, colegios, literatura, gloria militar, y aun nuevas imágenes para sus templos […] No, no es de todos la culpa si en los cincuenta años transcurridos […] la reforma está mutilada y si el progreso ha retrocedido un paso; no, el pueblo no ha dudado ni retrocede; y por eso yo, hijo del pueblo, me lleno de orgullo al ocupar este elevado puesto solo para continuar el toque de arrebato que en la mañana del 16 de septiembre comenzó en Dolores.

Ramírez veía venir la tormenta de la intervención militar extranjera apoyada por el clero y las “clases altas”, pero el pueblo –exclamó– seguiría “el ejemplo de Hidalgo” aun en el desierto y la desesperación:

El trueno resuene por todas las playas, incendie el rayo todas las alturas y respondan con su explosión los apagados volcanes de la América; el suelo que pisemos será nuestra patria, y dominan el fragor universal con nuestro acento, escúchense claras, solemnes estas palabras: ¡libertad, reforma! Hidalgo las repetirá desde el cielo.

Dos liberales, Ramírez y Altamirano, el maestro del Instituto Literario de Toluca y su aventajado alumno indígena, fueron los evangelistas del redentor Hidalgo. No necesitó más para alcanzar su definitiva santificación. Tan fuerte fue aquel mensaje, que el propio Maximiliano absorbió su influjo. Y su fugaz Imperio lo reforzó con una innovación: Maximiliano trajo consigo la tradición neoclásica. Ordenó la erección de la estatua de Morelos (Plaza de Guardiola), mandó a hacer los famosos cuadros de los caudillos insurgentes que cuelgan de las paredes de Palacio Nacional, y en 1864 dio el grito en Dolores como el más liberal de los liberales:

Más de medio siglo tempestuoso ha transcurrido desde que en esta humilde casa, del pecho de un humilde anciano, resonó la gran palabra de independencia, que retumbó como un trueno del uno al otro océano por toda la extensión del Anáhuac […] El germen que Hidalgo sembró en este lugar debe ahora desarrollarse victoriosamente, y asociando la independencia con la unión, el porvenir es nuestro.

Así como Ramírez había anunciado en 1861 la era de violencia, en septiembre de 1867 (a dos meses escasos de la entrada de Juárez a la capital) celebró en el Teatro Nacional el triunfo de la república con la mayor defensa específica del grito de Hidalgo.

Literalmente un “Viva” al grito de muerte:

Una sola fue su bandera, uno solo su dogma: ¡exterminio a los opresores! ¡Muerte a los intrusos!… ¡Muerte! Hidalgo no podía decir: destierro para los españoles, multas para los filibusteros, garantías individuales para los Flores y Callejas, amnistía para los que van a ser nuestros verdugos. La nación necesitaba, para despertar, el grito de guerra: ¡muerte!

Un año más tarde, en una famosa polémica con el gran tribuno liberal y presidente de la primera República Española Emilio Castelar, Ramírez remachó su escalofriante tesis:

¡Mueran los gachupines! Fue el primer grito de mi patria; y en esta fórmula terrible se encuentra la desespañolización de México. ¿Hay algún mexicano que no haya proferido en su vida esas palabras sacramentales?

La santidad de Hidalgo se consolidó para siempre, rodeada de una aureola justiciera y libertaria, pero una aureola de muerte.

¿E Iturbide? Como es natural, había sido expulsado sin apelación posible del panteón cívico. En 1881, ya muerto su maestro Ramírez, el propio Altamirano (que como presidente de la república de las letras había propiciado desde 1868 la concordia entre los hermanos enemigos) se negó a llevar la conciliación al terreno de la historia. En la Cámara de Diputados, al oponerse a una pensión para los descendientes de Iturbide, fue Altamirano quien selló el epitafio del “Héroe de Iguala”:

Nosotros no somos hijos de Iguala, nosotros somos hijos de Dolores, nosotros venimos del 16 de septiembre de 1810, no venimos del pronunciamiento de Iguala, no venimos del pastel hecho entre el clero y las clases privilegiadas de la nobleza para levantar un trono sobre el pavés y sobre el sufragio del pueblo; nosotros somos hijos de las chusmas de 1810 convocadas por el grande Hidalgo para sacudir el trono español y para sacudir toda clase de yugos […] En nuestra gratitud […] está la imagen santa de Hidalgo, sacrificado por los compañeros de Iturbide en Acatita de Baján. Allí sí nos prosternamos a orar, no en Padilla […] Si el patíbulo de Padilla es una ingratitud, es una sublime ingratitud. Ingratitudes son estas que salvan a los pueblos.

En su Biografía de don Miguel Hidalgo y Costilla: primer caudillo de la Independencia (1884), Altamirano silencia cualquier aspecto oscuro del personaje.

■

Tocaría al discípulo predilecto de Altamirano, al inteligente, sabio y magnánimo Justo Sierra, proponer una importante corrección a la óptica liberal. En un texto publicado en La Libertad, el 25 de julio de 1882, Sierra se atrevió a refutar a Ramírez. A su muerte en 1879 lo había llamado “sublime destructor”, pero Sierra (que había perdido a su hermano Santiago en duelo con Ireneo Paz) no podía cantar a la muerte. Sierra no objetaba, en absoluto, la santificación de Hidalgo, pero quiso separar el sentido de esa santidad del grito de Dolores. México, como proyecto de patria independiente, pudo haber nacido en ese momento, pero México como realidad era mucho más que ese momento de arrebato, era algo distinto a ese parto doloroso. Y el cielo de los héroes, el cielo insurgente y el cielo liberal, podían no ser incompatibles con el cielo más amplio de la historia mexicana y aun con el cielo de Dios.

Ni una sola de las frases con admirable sagacidad encontradas por Hidalgo en las horas supremas en que acometió su obra puede ser aceptada hoy por la razón viril del país. “Viva la religión. Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Viva la América. Muera el mal gobierno.” Exclamaciones, o sin sentido concreto o exclusivamente religiosas. Y rechazamos con toda la energía de nuestro corazón el terrible grito con que las multitudes que conmovió Hidalgo tradujeron las empresas de su bandera: “¡Mueran los gachupines!”

¡Los gachupines! ¿Quién no tiene uno de ellos en las raíces de su árbol genealógico? […] La independencia de México, ¿fue otra cosa que una fase de la evolución histórica de España?

[…]

¡Ah! Madre España, tu gran sombra está presente en toda nuestra historia; a ti debimos la civilización, a ti que en pos del conquistador nos mandaste al misionero; a ti debimos la independencia, a ti que de la sombra del virrey hiciste surgir al tribuno, a ti debemos nuestros errores, nuestros crímenes, nuestras virtudes; el día que tu poder material se extinguió en América, ese día tu espíritu siguió viviendo en nosotros, y reflejo de tu tormentosa historia ha sido la nuestra.

[…]

No, el grito de las turbas de Hidalgo no era el verbo de la revolución; era la voz confusa, semianimal del instinto que se despertaba; luego el hombre surgió de ahí, y el día que estrechamos la mano de Juan Prim, tras del instinto había venido la razón, y en el primer momento de esa razón libre y serena nos reconocimos y nos amamos: eras como siempre nuestra madre; seguimos siendo tus hijos.

Hijos tuyos, pero libres; y eso se lo debemos al cristianismo filosófico encarnado en el bajo clero; no, no hemos de maldecir en este día a la Iglesia, a quien debemos a Gante y a Motolinía, a Las Casas y a Valencia, a Hidalgo y a Morelos. El espíritu democrático e igualitario del Evangelio se encarnó en estos hombres, como su espíritu de misericordia y amor se encarnó en los primeros. Y entre aquellos protegiendo al indio y estos rebelándolo, había un hilo escondido durante tres siglos; el cura Hidalgo encontró el símbolo gráfico de esta unión: la Virgen de Guadalupe.

La obra del cura de Dolores no está en los gritos de sus soldados ni en los saqueos de las ciudades, ni en las matanzas de Las Bateas y de Guadalajara; su obra consistió en hacer pasar las ideas de la atmósfera superior de la especulación pura a las multitudes, en hacérselas amar, como la venganza y como el odio, es verdad; con tanta mayor energía por consiguiente.

Él fue el primero, él fue el iniciador, a él la gloria suprema. A pesar de sus retractaciones […] de su obra no podía retractarse; ella vive en todos nosotros; esta vida de un pueblo libre ha salvado su memoria y ha salvado su alma.

[…]

Aceptémosla [la fecha del 16 de septiembre de 1810] como la fe de bautismo de nuestra nacionalidad; hagamos de ella la expresión más alta de nuestra religión por la patria […] que es hoy una religión de esperanza y de paz.

Sierra pensaba que esa epifanía era alcanzable y que la violencia –aun la violencia redentora– podía desterrarse ya de la vida mexicana. Se equivocó.

El cielo de los héroes, como el de los santos, se había vuelto irrevocable. Los discursos cívicos de la era porfiriana no introdujeron mayores innovaciones. Con el tiempo dejaron lugar al rito del grito y el desfile militar. Pero con el tiempo también tocó la hora de los historiadores, que en diversas obras reescribieron los episodios de la Independencia sin la amargura de Alamán pero sin la exaltación vengativa de Ramírez o el tono devoto de Altamirano. El tomo de México a través de los siglos (1884-1889) dedicado a la Independencia, obra de Julio Zárate, retoma el equilibrio de Orozco y Berra y no omite la referencia a los episodios oscuros de la guerra que habían señalado los historiadores de la primera mitad del siglo. Justo Sierra, en México: su evolución social –publicado originalmente en 1902 y escrito igualmente desde una óptica liberal y evolucionista– completa el lienzo ecuménico trazado en 1882.

Las Fiestas del Centenario de 1910, orquestadas en su contenido intelectual por el propio Sierra, quisieron ser a un tiempo la representación teatral y la culminación histórica de un abrazo filial y definitivo del mexicano con sus pasados, el triunfo supremo del mestizaje, no de la ruptura. Por eso en el desfile de aquellos días aparecieron todos, hasta los villanos mayores: la Malinche, Cortés, Iturbide. Para el momento culminante, la “Apoteosis de los héroes”, Sierra hizo más, y llamó al octogenario padre Agustín Rivera (hagiógrafo de Hidalgo) para saldar la última deuda: la de la Iglesia con Hidalgo. Para Sierra, ese gran sacerdote de la “religión de la patria” (la fórmula, como se sabe, es suya), aquel fue probablemente su momento de mayor gloria. La fe católica de su madre y la fe cívica de su padre, unidas en una sola. Todo quedaba en paz: para los insurgentes, “un sepulcro de honor”, una Columna de la Independencia; para Juárez, un Hemiciclo. Y en medio de esa apoteosis heroica, el mito viviente de Porfirio Díaz.

A los pocos meses la historia, como suele ocurrir, borró el sueño de Justo Sierra. Lo borró por completo y lo borró para siempre.

■

Han pasado cien años. No es necesario volver a la óptica de Sierra, a su laica religión, para mirar de nuevo al 16 de septiembre y al cura de Dolores, buscando un valor más precioso quizá que la concordia, porque en el fondo la cimienta: el valor de la verdad. Desde hace décadas, varios historiadores lo han hecho, sin detrimento del amor a ese nosotros todavía posible que es México. Estos historiadores no han buscado ya exaltar las hazañas del héroe, tampoco deturpar sus excesos, ni trazar complejas e improbables explicaciones sobre sus actos espontáneos e insondables. Menos aún rendirle ciega pleitesía. No han practicado la “Historia de Bronce” ni tampoco han politizado ideológicamente a la historia para ajustarla a sus esquemas previos.3 Han trabajado para contestar, simple y humildemente, preguntas que nunca encontrarán respuestas plenas: ¿Quién era Miguel Hidalgo? ¿Un teólogo renovador, un religioso iluminado, un secuaz de la neoescolástica política, un piadoso cura de almas, un empresario industrioso, un criollo proverbial identificado con los indios, un Mahdi del Sudán –como argumentó Francisco Bulnes (1847-1924) en su obra La guerra de independencia, Hidalgo-Iturbide (1910)–, un libertador visionario, un gran seductor? ¿Cómo pensaba, qué sentía, qué movía al héroe, al santo cívico, cuya memoria emociona aún y, mientras exista este país, emocionará siempre, al pueblo de México? ¿Cómo era el cura Hidalgo?~

1. Especialmente importantes para la redacción de este ensayo fueron las obras de Ernesto de la Torre Villar (compilador), La conciencia nacional y su formación, México, UNAM, 1988; Enrique Plasencia de la Parra, Independencia y nacionalismo a la luz del discurso conmemorativo (1825-1867), México, Conaculta, 1991; y Marta Terán y Norma Páez (selección), Miguel Hidalgo, ensayos sobre el mito y el hombre (1953-2003), México, INAH/Fundación MAPFRE Tavera, 2004.

2. Luis Villoro, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, segunda edición, México, UNAM, 1967, p. 78.

3. Entre estos historiadores debo mencionar a Luis González y González, Moisés González Navarro, Juan Hernández Luna, Carlos Herrejón Peredo, Guadalupe Jiménez Codinach, Rodrigo Martínez Baracs, Gabriel Méndez Plancarte, Jean Meyer, Edmundo O’Gorman, Catalina Sierra Casasús, Marta Terán, Ernesto de la Torre Villar, Luis Villoro y Silvio Zavala.

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.