Mis amigos íntimos no deben reírse de mí

como de un hipócrita que finge ayunar y

usa cilicio. No quiero jugar al diablo predicador.

Ramón López Velarde, “María Enriqueta” (1916)

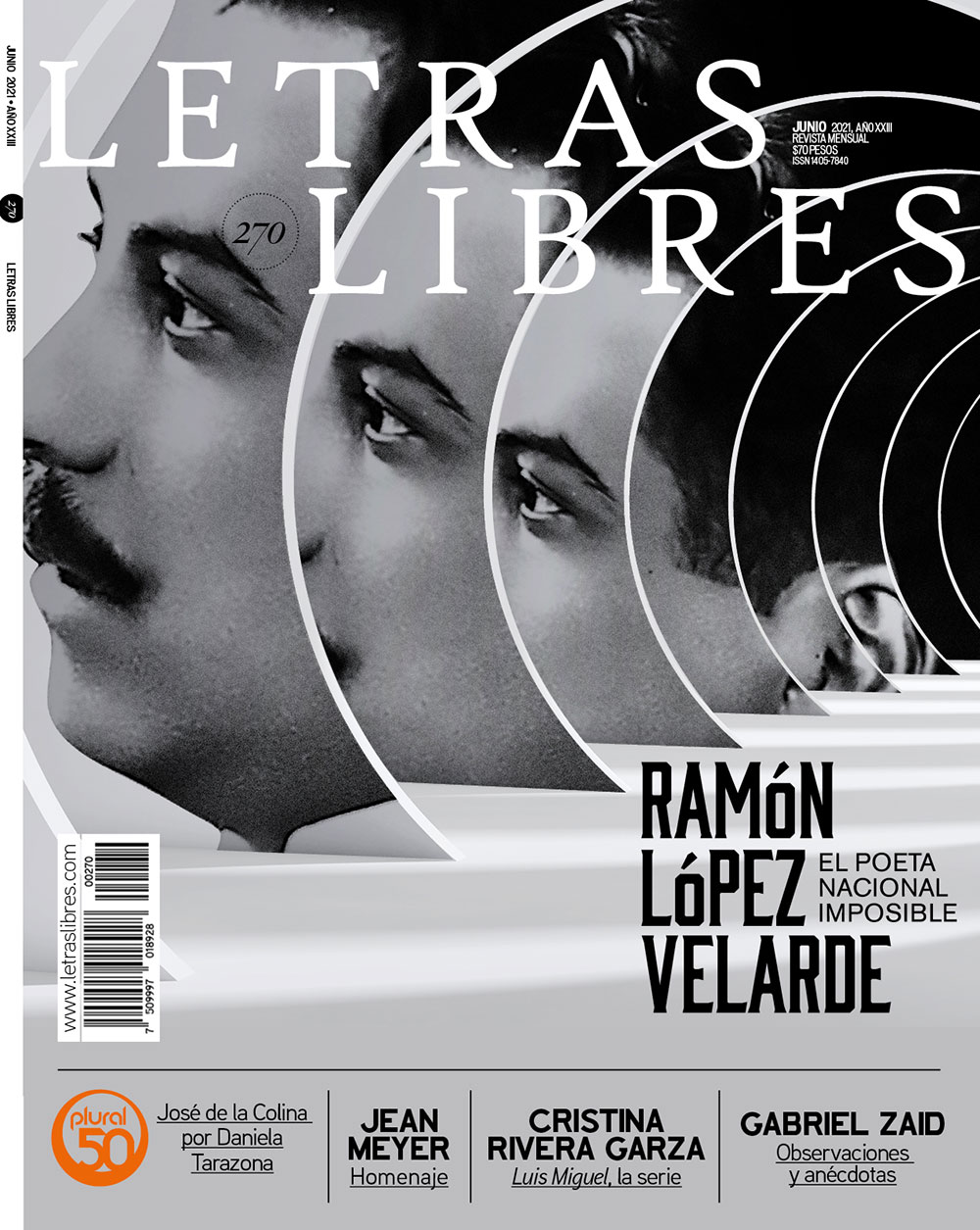

El caso de Ramón López Velarde (1888-1921) me parece, desde hace décadas, un caso cerrado. No me refiero a su poesía, que cada generación redescubre y la cual –a mí– me parece viva y sustanciosa, como corresponde a un clásico mimado por los mejores escritores de México y algunos (nunca suficientes) en el extranjero. Pienso, más bien, en su biografía sentimental y erótica (Josefa de los Ríos, María Magdalena Nevares, Margarita Quijano), así como en su derrotero político.

Después de Tres poetas católicos (1997), donde Gabriel Zaid reunió sus pertinentes y conclusivas averiguaciones velardianas, él mismo, en la página liminar de la Obra poética (1998) que realizó José Luis Martínez, cierra, insisto, el caso. Cito a Zaid: “La poesía de Ramón López Velarde no es menos importante que el muralismo mexicano, y hasta puede señalarse como su antecedente inmediato. La resonancia nacional (y nacionalista) ha sido profunda en ambos casos. Pero la resonancia internacional ha sido muy distinta. Es cierto que Neruda celebró sus poemas y que Beckett (por encargo de Octavio Paz) tradujo algunos al inglés; que Borges y Bioy Casares memorizaron ‘La suave Patria’. Pero lo más común es que las personas cultas del mundo occidental sepan del muralismo mexicano y no de López Velarde. Quizá porque los muralistas vivieron más […] y (algunos) fueron destacados militantes de la Internacional Comunista; mientras que López Velarde murió a los 33 años, nunca salió del país y militó en el partido erróneo: el Partido Católico Nacional. Quizá porque la fama, como dijo Rubén Darío de Léon Bloy, no prefiere a los católicos.”

((Gabriel Zaid, “Liminar”, en Ramón López Velarde, Obra poética, edición crítica de José Luis Martínez, Madrid, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1998, p. XXI (Colección Archivos núm. 36).))

Agregaría yo que el muralismo fue concebido desde el principio como un arte de Estado mientras que el encargo de escribir “La suave Patria” fue accidental y más oportunos que oportunistas, supongo que profundamente conmovidos por la belleza del poema, José Vasconcelos y el general Álvaro Obregón lo elevaron al nivel supremo de esa oda cívica nacional que décadas atrás un Guillermo Prieto nunca pudo componer.

((Sigue sin saberse si aquellas piezas fueron en realidad un encargo o una muestra de la empatía de López Velarde con el proyecto de El Maestro. (Véase Ernesto Lumbreras, Un acueducto infinitesimal. Ramón López Velarde en la Ciudad de México 1912-1921, Querétaro, Calygramma, 2019, p. 136.)))

A Vasconcelos, cristiano ecuménico en ese entonces, que como López Velarde provenía del México profundo, debió agradarle ese drama lírico porque correspondía a su anhelo apostólico de limpiar de sangre a la Revolución mexicana; al presidente Obregón, amante del verso, le gustó “La suave Patria” y no estaba entre sus facultades especular que, con López Velarde, estaba dejando pasar un pequeño caballo de Troya al incipiente nacionalismo revolucionario.

“Su fama en México”, continúa Zaid en 1998, “no está asociada al catolicismo, sino al nacionalismo, especialmente al nacionalismo revolucionario, que hasta hace poco fue la doctrina oficial de los gobiernos mexicanos. Asociación equívoca pero no arbitraria, que se produce el año de su muerte (1921), poco antes de que apareciera ‘La suave Patria’, poema excepcional que fue su consagración definitiva” porque “el nacionalismo de López Velarde era el de la nación cristiana perseguida por la Revolución francesa en Europa, y por las leyes de Reforma en México. Un nacionalismo de estirpe romántica que afirma los valores locales y tradicionales (lo que hoy se llama identidad) frente a la imposición violenta del progreso externo. Tanto en Europa como en México, la cultura católica, destronada como cultura oficial, se repliega a la provincia, como un Arca de Noé de los valores auténticos, mientras pasa el diluvio. Hasta que la paloma vuelve con el liderazgo de León XIII, cuyo largo papado (1878-1903) transforma esa militancia defensiva en apertura al mundo moderno, bajo la consigna nova et vetera: unir lo nuevo con lo viejo”.

((Zaid, “Liminar” en Obra poética, op. cit.))

El catolicismo de López Velarde, como Zaid

{{Zaid, “López Velarde reaccionario” en Tres poetas católicos, Ciudad de México, Oceáno, 1997, pp. 182-201.}}

se lo aclaró al entonces marxista-leninista Emmanuel Carballo en el cincuentenario de su muerte, no era reaccionario ni podía pedírsele “judicialmente”, a un estudiante de 1910, que pensara como un estudiante de 1968. Sabemos, con precisión, gracias a la correspondencia con Eduardo J. Correa publicada por Guillermo Sheridan en 1991,

{{Ramón López Velarde, Correspondencia con Eduardo J. Correa y otros escritos juveniles (1905-1913), edición de Guillermo Sheridan, Ciudad de México, FCE, 1991.}}

que López Velarde fue un católico modernista (como poeta pero también como en aquellos años se llamaba a quienes se aventuraban un poco más lejos con la doctrina del papa León como bártulo), demócrata y civilista, lo cual le permitió apasionarse por la causa de Francisco I. Madero (y formar parte, como abogado, de la defensa del candidato confinado en San Luis Potosí), primero, y por Venustiano Carranza, después. Como lo ha dicho de distintas maneras José Emilio Pacheco, el poeta de La sangre devota (1916) y de Zozobra (1919) fue, cabalmente, el modernismo pasado por la Revolución.

((José Emilio Pacheco, Ramón López Velarde. La lumbre inmóvil, selección y prólogo de Marco Antonio Campos, Ciudad de México, Era, 2018.))

Reaccionarios sí lo fueron quienes avivaron y aplaudieron el cuartelazo de Victoriano Huerta y vieron en la Decena Trágica de 1913 una expiación contra la blasfemia revolucionaria: los poetas Salvador Díaz Mirón, José Juan Tablada, Enrique González Martínez (luego contrito) y casi todos los escritores de la Revista Moderna, combatidos desde la provincia por el otro modernismo, el católico, pero más democrático que liberal, profesado por López Velarde y sus maestros, precisamente, como, a su vez, lo explica Sheridan en Un corazón adicto. La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines.

((Sheridan, Un corazón adicto. La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines, Ciudad de México, Tusquets, 2002; Christopher Domínguez Michael, Historia mínima de la literatura mexicana del siglo XIX, El Colegio de México, 2019.))

Termino de citar a Zaid: “En su corta vida, López Velarde tuvo mala suerte amorosa, económica y política. Pero tuvo reconocimiento de las tres generaciones literarias que entonces convivían: de José Juan Tablada (los modernistas), en 1914 (a los 26 años); de Julio Torri (los ateneístas), en 1916; de los jóvenes Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, José Gorostiza y Carlos Pellicer (los futuros Contemporáneos), en 1921. Tuvo además buena suerte política póstuma: el ‘suntuoso entierro’ ordenado por el presidente Obregón y los tres días de luto en las cámaras legislativas lo canonizaron en el santoral revolucionario. La Revolución lo exaltaba y se exaltaba en su muralismo poético, en su búsqueda de una nueva patria.”

((Zaid, “Liminar” en López Velarde, Obra poética, op. cit., p. XXIII.))

Con la notoria excepción de Alfonso Reyes, quien encontró en 1951 cierta “providencia poética” en su vida corta y dudosamente malograda,

{{9 Alfonso Reyes, “Croquis en papel de fumar” en “Marginalia. Primera serie [1946-1951]”, Obras completas, XIII, Ciudad de México, FCE, 1990, pp. 152-154; sobre el asunto véase a Pacheco, “Nota sobre una enemistad literaria: Reyes y López Velarde” en Ramón López Velarde. La lumbre inmóvil, op. cit., pp. 23-38.}}

no hay escritor mexicano de alguna relevancia capaz de levantar su pluma contra López Velarde; pero ello no lo hace un “poeta nacional”, asunto que da pie a mi contribución a esta crestomatía. Carlos Monsiváis afirmó que “a López Velarde le ha tocado en suerte la desgracia de ser el Poeta Nacional. Esta difusión condicionada posee un gravísimo inconveniente: desea convertir a sus lectores en gambusinos de ‘esencias nacionales’. Detente compatriota, no has llegado a una obra poética, sino a la Verdad Revelada sobre la parte más sensible de tu idiosincrasia”.

((Monsiváis: “Ramón López Velarde: ‘Me asfixia, en una dualidad funesta’” en López Velarde, Obra poética, op. cit., pp. 631-633.))

Antes de entrar a “La suave Patria”, donde encuentro los inconvenientes propiamente velardianos atisbados por Monsiváis –que de no ser patricio laico habría podido ser uno de nuestros grandes críticos de poesía–, debo hablar sobre qué ha sido un poeta nacional. Usando extensivamente la palabra “poeta” en el sentido helenizante que le atribuyó Goethe, el escritor o poeta nacional es una invención romántica, sobre todo después de ese momento en que el romanticismo, tras la Revolución de Julio de 1830, vira a la izquierda y se vuelve liberal. Se asocia, así, a las naciones que buscan su lugar en el mapa político, pero también en la geografía sentimental con un bardo más o menos sublime: el novelista Alessandro Manzoni antes de que Italia se unificase (unificada, el lugar lo ocupó Verdi con sus óperas) y para Alemania, en su día lo fueron Goethe y/o Schiller o Beethoven, de plano. Para Francia, Victor Hugo, hélas!

Ir al pasado en busca de un poeta nacional era arriesgado, pero traía sus frutos y sus laureles: los antimanzonianos levantaron el pendón de Dante, en España estaba Cervantes, en Portugal un Camões y aunque Inglaterra tenía nada menos y nada más que a Shakespeare, el asunto del poeta nacional resulta más propio del temperamento latino e, insisto, romántico. Antes de 1789 a nadie se le hubiera ocurrido hablar de Voltaire como “poeta nacional” pues era poeta del universo y el universo ordenaba la empatía entre Francia y la humanidad. Vindicar a Shakespeare como poeta nacional británico es poco flemático y, no en balde, los inventores germánicos del romanticismo se empeñaron en “germanizar” a Shakespeare ante la indiferencia de sus vecinos insulares.

El siglo XX, posromántico e hipercrítico, toleró mal a los poetas nacionales y cuando lo fueron se debió a razones políticas. W. B. Yeats, siendo protestante entre los católicos irlandeses, ganó su lugar como poeta nacional de la verde isla gracias a la independencia de 1921 y siempre en conflicto con los británicos. Yeats superó otro escollo, al escribir en inglés y no en gaélico, faltando a uno de los requisitos para el puesto prediseñado por el filósofo Herder y que Macpherson se inventó para Ossian, aquella impostura del siglo XVIII. Y en tanto poeta-crítico (aunque su crítica del mundo moderno fuese más bien teosófica), el gran Yeats importa mucho fuera de Irlanda, pero no como poeta nacional. Caso curioso, el de T. S. Eliot: La tierra baldía, epítome de lo moderno, nada tiene de nacional en ningún sentido. Empero, el ensayista que fue Eliot sí soñó en ser, si no poeta nacional, jefe espiritual, pero su Idea de una sociedad cristiana (1939) revela una noción muy norteamericana de la religiosidad comunitaria y un fracaso en la mímesis que quiso fincar entre él y lo inglés. Un Matthew Arnold, impaciente especialista en la fe de los súbditos de la reina Victoria, hubiera mandado al anglocatólico Eliot de regreso a Saint Louis, Missouri, por no entender el profundo individualismo insular.

Para triunfar como poeta nacional se requería, para empezar, ser una fuente de conflicto, o con la mitad de sus conciudadanos o con una potencia extranjera, militar o cultural: los románticos alemanes contra la Ilustración francesa, Victor Hugo exiliado contra la Francia de Napoleón III como Prometeo atado a una roca (para lograr ese efecto se exilió en las islas anglonormandas), Yeats como símbolo de Irlanda.

El caso de Pablo Neruda, en Chile, es interesante: poeta perseguido por comunista en la Guerra Fría, su acoso le ganó el respeto de casi todos los partidos, algo propio de una democracia ya vieja. Derrocada la Unidad Popular el 11 de septiembre de 1973 con Neruda ya con el Premio Nobel, a su poderío bardolátrico se sumó, apenas unos días después, su sospechosa muerte en un hospital, acaso envenenado por los pinochetistas. A su simbólico entierro acudió, como garante de la supremacía del poeta sobre sus tiempos, el crítico conservador Alone. Aquel escueto y combativo cortejo inició tempranamente la lucha contra el régimen militar y en ese momento –en un país donde el gobierno de Allende no gozaba de las simpatías mayoritarias– Neruda acaba de convertirse en el poeta nacional; su comunismo pasa a segundo plano para encarnar los valores democráticos ideados por una sociedad desencantada progresivamente de la dictadura.

Poetas nacionales por antonomasia, desde luego, los rusos. Después de Pushkin (primer símbolo de la oposición a los zares), vienen Dostoievski (poeta nacional de los eslavófilos para pesar de la minoritaria Rusia liberal y occidentalizante) y Tolstói (poeta nacional de los humanitaristas y herético enemigo de la Iglesia ortodoxa). El golpe comunista de 1917, y la brutal obra de ingeniería social que le sigue, se desentiende de Dostoievski (demasiado comprometedor por reaccionario y como profeta de los demonios bolcheviques) y entroniza a Tolstói, más manipulable y, además, bien recibido en Occidente por las almas bellas y los tontos útiles.

Las democracias, aun las más mostrencas, se proyectan sobre la pluralidad y un Octavio Paz nunca hubiera podido ser, en la segunda mitad del siglo XX, poeta nacional de México ni Ashbery de los Estados Unidos. Paradójicamente la única excepción es francesa y es Sartre. De alguna manera (insisto en mi utilización amplia del término poeta), el filósofo del existencialismo cumple o cumplió, por lo menos hasta su muerte en 1980, con las funciones heredadas por Hugo de ser esa conciencia colectiva de al menos una mitad de Francia. Y como esa “parte maldita” es la que exporta, del hexágono al mundo y desde 1789, la Revolución (en cualquiera de sus facetas, trucos y modalidades), la universalidad francesa devino, por una lógica perversa, en un nacionalismo necesitado, así fuera turísticamente, de un vate nacional.

Se comprenderá por qué, para su fortuna y la nuestra, López Velarde no pudo ser un poeta nacional en funciones. Su agresiva militancia católica (hoy se diría demócrata-cristiana) con el maderismo era ajena, como dice Zaid, al nacionalismo revolucionario que nacía hace un siglo y “La suave Patria”, a la vez un gran logro poético de la lengua española y una rutina multiplicándose en cada municipio, resultaba políticamente inofensiva.

La disección de “La suave Patria”, tantas veces emprendida, deja clara la escasa calificación de López Velarde para encarnar en poeta nacional de la Revolución, ni aún sumándole “Novedad de la patria” (abril de 1921), una suerte de demostración geométrica spinoziana del poema, con su atisbo de una patria nuestra “castellana y morisca, rayada de azteca”.

((López Velarde, “Novedad de la patria” en Obra poética, op. cit., pp. 308-309.))

En “El camino de la pasión”, el ensayo dedicado a López Velarde en Cuadrivio (1965), mi preferido entre los libros en prosa de Paz, se dice lo siguiente de ese poema dramático “ni lírico ni heroico” y sustentado en una personalísima “épica sordina”:

Es difícil hablar de “La suave Patria”. Este hermoso e infortunado poema no merecía haber sido manoseado con tanta torpeza. (¿O su destino público es la suerte que corre toda belleza provocativa y demasiado evidente?) Principiaré por decir que “La suave Patria” tolera las complicaciones sentimentales, no las ideológicas. Cualesquiera que hayan sido sus opiniones políticas, y nunca fueron muy ardientes, López Velarde no confundía el arte con la prédica ni el poema con la arenga. Tenía una aversión natural por los sistemas y a las ideas prefería los seres y las cosas: “la patria no es una realidad histórica o política sino íntima”. Con esta declaración, contemporánea de la redacción del poema, López Velarde se sitúa en las antípodas de la pintura mural mexicana que, precisamente, se iniciaba en esos años.

((Octavio Paz, Cuadrivio. Darío. López Velarde. Pessoa. Cernuda, Ciudad de México, Joaquín Mortiz, 1965, pp. 87-88.))

“La suave Patria”, prosigue Paz, “no es un canto a las glorias o desastres nacionales. Al iniciar su poema, López Velarde nos advierte: ‘navegaré por las olas civiles con remos que no pesan…’ Y lo cumple; no hay apenas alusiones a la historia política o social de México, ni a sus héroes, caudillos, tiranos y redentores. El único episodio que le parece digno de mención separada lo seduce por su carácter legendario. Los diez versos que evocan a Cuauhtémoc atravesando la laguna, en piragua, contienen imágenes memorables […]”

((Ibid., p. 88.))

De lo dicho por Paz y Zaid se desprende que los verdaderos “poetas” nacionales de México fueron los muralistas. Y Cuadrivio sostiene que el poema de López Velarde, antes que a la pintura mural, se asemeja a la música de Silvestre Revueltas y si la música, aun la más programática, nunca deja de ser abstracta, tenemos una creación ajena al estro de cualquier poema nacional, al contrario de los “kilómetros de alejandrinos” dedicados por Hugo a las aventuras de Napoleón el Pequeño con su desenlace en la batalla de Sedán y en la Comuna de París. Tampoco es supranacional, como el Canto general, de Neruda, drama recitado desde las alturas de Machu Picchu. Si llegó a ser un “segundo himno nacional”, eso solo sirvió para oscurecer el resto de su obra, como afirma Pacheco, y si algo conmemora el poema dizque patrio, según Sheridan, es al poeta que López Velarde fue antes de haberse visto obligado, pese a “su íntima tristeza reaccionaria”, a servir a los generales sonorenses por “estar agotadas sus reservas económicas y morales”.

((Pacheco, “En los cincuenta años de ‘La suave Patria’” en Ramón López Velarde. La lumbre inmóvil, op. cit., p. 17; Sheridan, Un corazón adicto. La vida de Ramón López Velarde y otros ensayos afines, op. cit., p. 175.))

Al aceptar el empleo que Vasconcelos le ofrece en la revista El Maestro, misma cuyo amplio tiraje hace llegar “La suave Patria” a todos los confines de la lengua, López Velarde –sin advertirlo– queda involucrado en la ofensiva, más ecuménica y “cosmogónica” que ideológica, lanzada todavía desde la Universidad Nacional por el rector presto a fundar la Secretaría de Educación Pública. Si contribuyó a esa rehabilitación, preñada de idealismo, pretendida por Vasconcelos para cerrar una década de guerra y hambre, bien por López Velarde. Pero prefiero leer “La suave Patria” como el canto de un derrotado: el modesto licenciado a quien el apóstol Madero despreció ofreciéndole otro empleo de barandilla o quien, queriendo inmolarse con Carranza, hubo de bajarse del tren rumbo a la muerte que llevaba al Primer Jefe, porque ni allí había lugar para un poeta.

Jugando a la ucronía, como lo hace brillantemente Pacheco

{{Pacheco, “De los poetas muertos” en Ramón López Velarde. La lumbre inmóvil, op. cit., pp. 57-66.}}

en su qué habría pasado si se salva en junio de 1921 de la neumonía o de la sífilis que lo mató, López Velarde hubiera necesitado que los cristeros ganaran la guerra de 1926-1929 para ser un poeta nacional respaldado por la mitad vencedora de los mexicanos. Al nacionalismo de la Revolución mexicana, en realidad, López Velarde, conmemoración tras conmemoración, ni le daba mucho ni le quitaba nada. El ecuménico Carlos Pellicer (1897-1977), muerto como senador de la república del PRI y a la vez católico, aficionado a la arqueología prehispánica y también hacedor de nacimientos navideños, habría sido mejor candidato, pero vivió en la larga paz del nacionalismo revolucionario, ajena a esa clase de conflictos que hacían urgente el imperio de un poeta nacional.

Junto al gran poeta, en López Velarde hubo el proyecto de un crítico cabal. Hace 33 años, publiqué una crestomatía más modesta que la presente donde recogía mis subrayados en las escasas 75 páginas de crítica literaria que José Luis Martínez recopiló para su primera edición (1971) de las Obras de López Velarde.

((Domínguez Michael, “Crestomatía del diablo predicador” en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, núm. 208, abril de 1988, pp. 38-39.))

Allí, inspirado por esa línea sobre Lugones, “el sistema poético hase convertido en sistema crítico”, creí, bajo el magisterio de Guillermo Sucre en La máscara, la transparencia (1975),

{{Guillermo Sucre, La máscara, la transparencia, Ciudad de México, FCE, 1985, pp. 51-59.}}

entrever vagas instrucciones que la literatura mexicana, gracias a López Velarde, acaso había seguido: el pasado nunca es suficientemente vergonzoso, el repudio de nuestra propia época es una fatalidad y vale la pena torcerle el cuello al cisne mientras se tome nota de su desgracia, haciéndole honor al arte del buen morir. El provincianismo, para el poeta póstumo de El minutero, era una suerte de humanismo y la originalidad, el sexo del poeta. Que el rotundo universo esté lejos de ser razonable no autoriza al poeta para ejercer el oficio del diablo predicador. Y un poeta nacional –y los ha habido gigantescos como poetas– no deja de ser un diablo predicador.

Ramón López Velarde no lo fue. ~