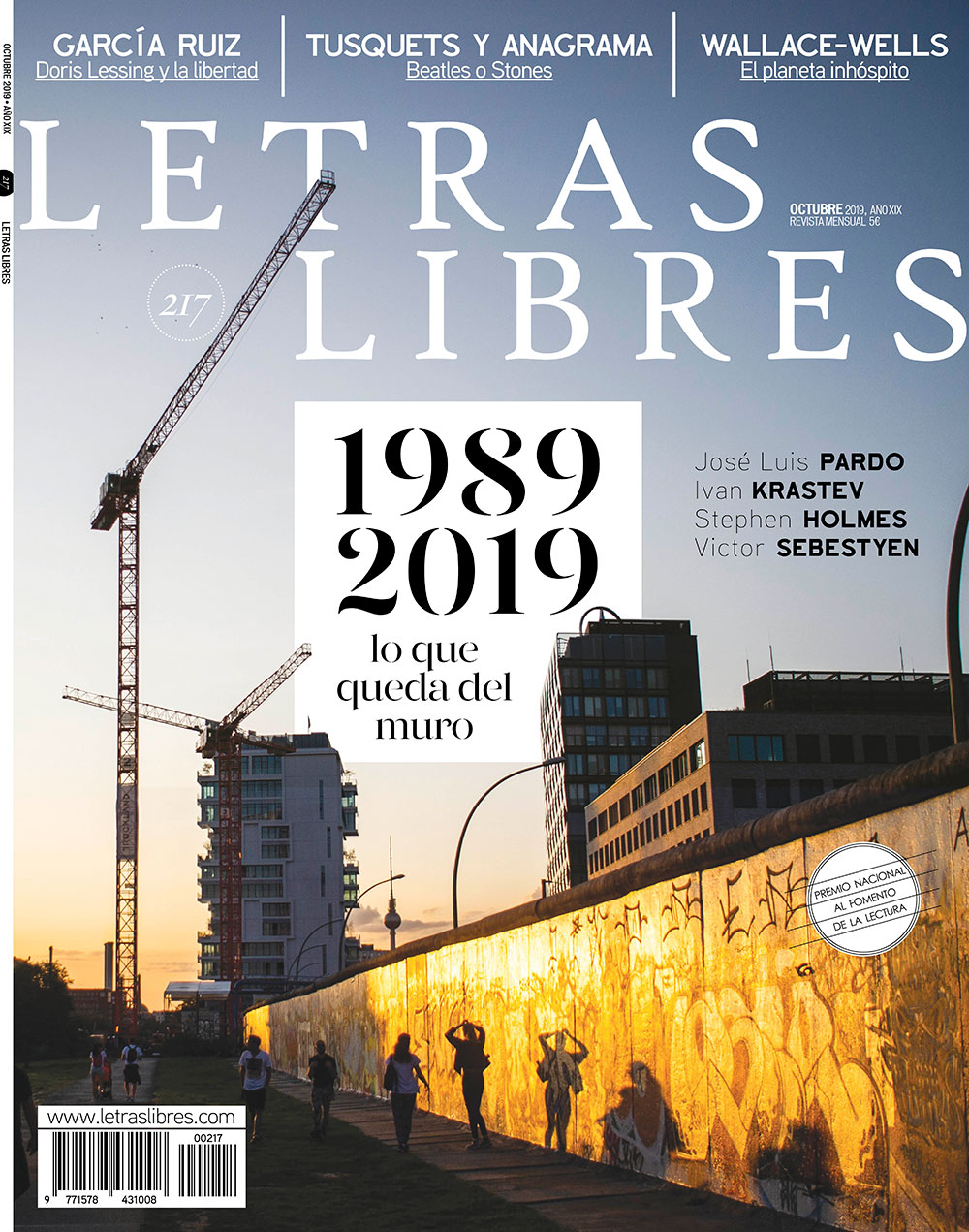

¿Es correcto identificar la caída del muro de Berlín con el fracaso del comunismo? En un sentido bastante razonable, por supuesto que lo es. El principal encanto que, comparado con otras doctrinas revolucionarias, presentó el comunismo, tanto para los cientos de intelectuales que se adhirieron a él como para los miles de militantes que lo defendieron con todas sus fuerzas, e incluso para los millones de personas que lo padecieron en sus carnes convencidas de que el sacrificio merecía la pena, procede de la gran reputación de su fundamento teórico, el marxismo.

Porque, además de ser la inspiración de un movimiento revolucionario, el marxismo siempre tuvo (y conserva) la fama de ser una teoría científica, e incluso una filosofía científica. Lo más importante, por supuesto, es lo primero. Lo es al menos desde el siglo XIX, cuando se pudo experimentar que las teorías científicas ya no eran solo divertimentos más o menos sofisticados de algunos sabios chiflados, sino instrumentos que servían para levantar puentes, erradicar enfermedades endémicas, hacer marchar barcos y ferrocarriles, comunicarse a miles de kilómetros de distancia, producir masivamente bienes y servicios, ganar guerras e inmortalizar al instante, mediante la fotografía, cualquier cosa que se pusiera ante nuestros ojos.

Lo mínimo que podía esperarse era que, cuando este saber tan beneficiosamente probado en la naturaleza se aplicase a la historia, cosechase parecidos éxitos en el ámbito del progreso social, político y moral de la humanidad. La mayoría de los marxistas que han leído (entero) El capital aseguran que, en sus páginas, Marx cumple lo que promete en el prólogo y enuncia una ley científica acerca del “movimiento histórico de las sociedades modernas”, es decir, acerca de la palanca que hace que la historia avance (quienes también han leído entero El capital sin ser marxistas no están tan seguros).

Si esta hipótesis científica (sobre la sociedad moderna) lleva aparejada una filosofía (de la historia universal) es para asegurar que el movimiento que la teoría predice (o sea, la autodestrucción del capitalismo) no es meramente mecánico, sino moralmente correcto, es decir, que la historia se mueve hacia donde debe moverse (la desaparición de las clases sociales). Naturalmente, para que esta hipótesis se convierta en teoría científica tiene que confirmarse experimentalmente (o, lo que es popperianamente lo mismo, tiene que arriesgarse a ser refutada por los hechos). Como alguien ha dicho, Marx llegó a fundar una organización política destinada a cumplir su predicción teórica. Y, algunos años después de su muerte, la revolución llevada a cabo en Rusia por esa organización pareció ser precisamente esa prueba que aseguraba la cientificidad de la teoría marxista y la moralidad de su filosofía de la historia.

Desde este punto de vista, la desaparición de la Unión Soviética y sus satélites fue la refutación definitiva, tras una gigantesca acumulación de evidencias, de la supuesta teoría científica y, dado el grado de persecución política y de corrupción institucional reinante en la URSS, también de la superioridad moral de aquel movimiento histórico. Por ello, la hipótesis habría debido quedar arrinconada en el desván histórico de la ciencia, como el flogisto o la frenología.

Pero no fue tan sencillo. La desastrosa realidad práctica de la Unión Soviética y sus satélites era bien conocida desde mucho antes de 1989, aunque notables intelectuales comprometidos colaborasen durante décadas a su ocultación, en un ejercicio de tergiversación histórica tal que, como dice Steven Pinker, en comparación con él nuestras actuales fake news son un juego de niños. La razón de ello la enunció Orwell en 1944: “El punto de vista de los intelectuales es más totalitario que el del ciudadano corriente. La mayoría de ellos acepta sin problemas los métodos dictatoriales, la policía secreta, la falsificación sistemática de la historia, etc., siempre que crean que todo ello beneficia a ‘los nuestros’.”

Pero cuando la realidad de la URSS ya resultó innegable, la mayoría de los intelectuales marxistas occidentales dejaron de percibir el resultado de la Revolución rusa como un foco de esperanza. Como se trataba, precisamente, de intelectuales, la razón aducida para explicar la catástrofe de la práctica comunista histórica fue que la teoría aplicada por el Soviet Supremo no había sido la auténtica teoría marxista, sino una caricatura vulgar y grosera de la misma. Así que el quehacer de estos intelectuales, cómodamente aposentados en los nichos culturales de la democracia liberal, consistió en un ejercicio infatigable de depuración, refinamiento y sofisticación de la teoría marxista para evitar los errores soviéticos, y en el recambio de la imaginería de la Revolución rusa por la mitología subversiva de Cuba, China, Camboya o Vietnam (aunque, por supuesto, no trasladaron su residencia a ninguno de estos escenarios), cuyos sucesivos fracasos fueron poniéndose en la creciente cuenta de una deficiente comprensión del marxismo y, por tanto, aumentando la urgencia de la reconstrucción teórica.

Este fue el objetivo de la Crítica de la razón dialéctica de Sartre, pero también de la obra completa de Th. W. Adorno, de la “revolución teórica” de Althusser y de un largo rosario de redescubrimientos teóricos del auténtico Marx (acompañados de nuevas y sugerentes relecturas de Spinoza, Hegel o Fichte) que ha llegado hasta nuestros días en las obras de Antonio Negri, Michael Heinrich o Moishe Postone, entre muchos otros. En las páginas escritas por estos pensadores –algunos de los cuales alcanzaron indiscutibles logros teóricos– el marxismo quedó, en efecto, teóricamente redimido de toda responsabilidad por los crímenes históricos cometidos en su nombre, pero al mismo tiempo la práctica política comunista que había de ser iluminada por la teoría depurada parecía quedar reducida a una distinguida retórica radical especialmente recomendada para profesores universitarios (sobre todo de filosofía) y profesionales del sector artístico-cultural.

El año 1968 marcó la llegada al poder cultural de una nueva generación de intelectuales que, o bien no eran marxistas (como Michel Foucault), o bien lo eran de una manera heterodoxa (como Marcuse, Chomsky, Deleuze, Guattari, Derrida o Lyotard), es decir, que pensaban que la teoría de Marx debía ser “completada” con las de Freud, Nietzsche o Heidegger, y que su escasa efectividad en el siglo XX se había debido a estas carencias.

También ellos se aplicaron con denuedo a la reconstrucción de la teoría revolucionaria que habría de servir de base a una actualización de la práctica política, pero su principal diferencia con sus predecesores consistía en que ya no preveían una conquista violenta del poder del Estado por parte del proletariado apoyada en la contradicción central del capitalismo, sino la detección de las líneas de fuga y los puntos de resistencia múltiples alumbrados por los nuevos movimientos sociales surgidos de la revuelta del Mayo francés y americano: ecologismo, feminismo, movimientos de liberación sexual, motines carcelarios, disturbios raciales, antipsiquiatría, revueltas estudiantiles y reivindicaciones nacionalitarias, que en ese momento no solo caían fuera del ámbito de representación de los partidos gobernantes sino también de los partidos comunistas.

Sin embargo, esta nueva imagen diversificada y variopinta del “sujeto revolucionario” se quedó, por el momento, en una revolución cultural (sobre todo universitaria) que, a la altura de la década de 1980, parecía completamente integrada en el “sistema” y desactivada por el triunfo del neoconservadurismo de Thatcher y Reagan. De manera que, cuando el muro de Berlín se vino abajo, lo único que vieron tras él aquellos que, desde el marxismo ortodoxo o desde el heterodoxo, se consideraban herederos intelectuales del espíritu revolucionario fueron los escombros de una gran potencia nuclear y de una burocracia obsoleta cuyos crímenes, a pesar de no ser menores, ni siquiera despertaban el horror que había suscitado la barbarie del nazismo, sino, como explicó en su día Martin Amis, únicamente la misma risa que los estrambóticos comisarios soviéticos de 1,2,3, de Billy Wilder.

Sin embargo –“la vida te da sorpresas”, decía el remake de Rubén Blades de la célebre canción de Kurt Weil–, el capitalismo acudió en su ayuda. La crisis económica de 2008 provocó un razonable descontento ciudadano que pronto se contempló como un capital políticamente aprovechable, lo que, unido a la irrupción de las llamadas “redes sociales”, fue el caldo de cultivo de un revival del comunismo que una vez más puso de actualidad aquel sarcasmo de Marx de que los acontecimientos históricos trágicos siempre se repiten en forma de farsa.

Lo que en esta farsa nos recuerda tragedias del pasado reciente no es solamente la resurrección de consignas y discursos asociados al fascismo y al comunismo, sino la insistencia en analizarlos mediante la distinción entre izquierda y derecha. Durante muchos años, hubo una gran resistencia por parte de los intelectuales aludidos a aceptar la designación “totalitarismo” para referirse colectivamente a los regímenes de Lenin o Stalin y los de Hitler o Mussolini. Ya he explicado las razones de esta resistencia: ellos consideraban que el comunismo era teórica y moralmente (o, si se prefiere, científica y filosóficamente) superior al fascismo, aunque una insuficiente comprensión de sus fundamentos hubiese provocado algunos errores históricos. Por tanto, había que distinguir entre un totalitarismo malo y otro bueno.

Hoy solemos utilizar la expresión “populismo” para referirnos a los farsantes que imitan cómicamente los argumentos de aquella tragedia. El término, desde luego, es tan impreciso como su contraparte, “neoliberalismo”, y seguramente debe su éxito actual a que algunos de sus representantes, en lugar de rechazarlo como una descalificación, lo han asumido como un signo de distinción y le han otorgado cierta densidad teórica de ascendencia lacaniana.

Porque también en este caso los nuevos (aunque algunos muy viejos) intelectuales revolucionarios –a mucha distancia de la finesse de Adorno o de Derrida–, que han mezclado el marxismo auténtico con la revolución molecular sesentayochista, se empeñan en distinguir entre un populismo malo, heredero del fascismo, y otro bueno (el de izquierdas, here- dero del comunismo), y en apuntalar la superioridad moral de este último sobre presuntos fundamentos científicos. Fundamentos que ahora ya no persiguen profundizando hasta los más recónditos abismos de El capital, sino surfeando por la epidermis simbólica del tejido civil para detectar las zonas irritables de la democracia liberal, los focos de descontento, sin distinguir entre los grandes y los pequeños. Y como se trata de intelectuales revolucionarios, no reformistas, no pretenden con ello contribuir a resolver o minimizar esos descontentos por vías institucionales, sino capitalizarlos políticamente para desbordar las instituciones.

Fue Foucault quien dijo que la revolución es la codificación estratégica de todos los (irregulares, dispersos, diversos) puntos de resistencia. Convertida cada una de estas zonas de fricción en un área de investigación teórica, y si es posible en un departamento universitario, se declara en ellas una guerra (simbólica) entre el establishment canónico (que para estos teóricos siempre es deleznable) y los modelos contrahegemónicos que se le oponen o se le resisten (que para ellos son siempre moralmente superiores en cuanto potencialmente revolucionarios). Y en esta actividad –la de codificar un variado antiestablishment que acaba siendo tan asfixiante como cualquier establishment– los nuevos teóricos muestran el mismo infatigable ahínco que sus predecesores para hacer aparecer como una evidencia empírica de las ciencias sociales lo que es en realidad un presupuesto ideológico: que ellos conocen la hidra de mil cabezas que causa todos los males del mundo.

Esta guerra simbólica no pretende disciplinar a una clase explotada para hacer de ella el ejército de choque que acelere la autodestrucción del capitalismo; ahora se trata de aglutinar un malestar difuso y heterogéneo para obtener respaldo electoral y así poder “superar” las instituciones del Estado de derecho desde dentro. Y, en este ejercicio, la tragedia de la lucha de clases ha sido sustituida por la farsa de la lucha de identidades. Ya sean estas nacionales, de género, de especie, de genética, de cultura, de lengua o de tribu, el objetivo es que todas ellas converjan hacia el cuestionamiento de la democracia liberal, que consiguió pacificar los irresolubles enfrentamientos identitarios anteriores al Estado de derecho (cuyo combustible era la religión) justamente subordinando la identidad a la igualdad jurídica, esa misma igualdad de derechos cuestionada ahora por todas estas diversidades de hecho (es decir, identidades) que se sienten agraviadas.

Incluso el alineamiento con un partido político, que empezó siendo una forma de participar en los asuntos públicos, se ha convertido hoy en un signo de identidad (y, por tanto, de aversión tribal al enemigo) más que en un cauce de resolución de conflictos. La diversidad –entendida como el derecho de cada cual a desarrollar libremente su proyecto de vida sin conformarse a un modelo único y obligatorio–, que fue uno de los grandes logros de la Ilustración, se ha convertido ahora en un arma que se levanta contra ella.

Quienes han vivido bajo un régimen totalitario saben perfectamente hasta qué punto es perverso creer que hay algún totalitarismo bueno o pretender que Hitler era de derechas (¿como Churchill?) y que Stalin era de izquierdas (¿como Willy Brandt?): la distinción solo es practicable cuando existe pluralismo político, algo que estaba por principio excluido en los regímenes de ambos líderes, de modo que a sus víctimas no les sirvió de mucho consuelo pensar que en el caso de Stalin se les perseguía o torturaba por razones científica y moralmente “justificadas”.

El populismo de farsa del siglo XXI no anula de iure la distinción izquierda/derecha, pero la diluye de facto porque la columna vertebral de su discurso es la oposición transversal entre “los de arriba” y “los de abajo” (el pueblo y las élites, la gente y la casta, etc.). El enemigo al que se atribuye la causa de toda infelicidad es tan borroso, fluido y maleable como heterogéneo y diversificado es el “pueblo” al que se intenta organizar para combatirlo, sin que los sesudos codificadores de los puntos de resistencia tengan a estas alturas la menor idea de cómo conciliar políticamente las tan disparejas aspiraciones de esa marea de identidades a la que pretenden tutelar, como otros pretendieron antes tutelar a “las masas proletarias”, sin tener la menor idea de lo que hacer con ellas una vez utilizadas como ariete para lograr el poder. Cosa de farsa, en efecto, parecen los liderazgos antiliberales surgidos en Europa y América para capitalizar políticamente el malestar, como lo parece sin duda escuchar al secretario general del Partido Comunista Chino defender el libre movimiento de capitales contra el proteccionismo económico del presidente de los Estados Unidos.

Ni el comunismo ni el capitalismo parecen ya ser lo que eran. Pero la farsa, por el momento, no solamente ha determinado una progresiva pérdida de relevancia de los partidos de centroizquierda y centroderecha que gestionaron el Estado del bienestar posterior a la Segunda Guerra Mundial (y que a menudo, con la comprensible intención de sobrevivir, eligen desplazarse –aunque solo sea de palabra– hacia los extremos, que son justamente los que minan sus expectativas), sino que ha provocado una crisis institucional sin precedentes en la Unión Europea. Ninguno de estos problemas es efecto de la caída del muro de Berlín, pero todos ellos contribuyen a neutralizar la ilusión óptica de que tal caída, que sin duda fue un triunfo de la democracia liberal, era el fin de los problemas para esta última. ~

José Luis Pardo es catedrático de filosofía contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. En 2016 publicóEstado de malestar(Anagrama) yEstética de lo peor(Pasos perdidos).