1

En Historia universal de la destrucción de los libros, el venezolano Fernando Báez realiza un repaso bastante exhaustivo (“de las tablillas sumerias a la guerra de Irak”, dice el subtítulo) por las tragedias que vivió el material escrito a lo largo del tiempo. Publicado en 2004, incluye un muy breve fragmento acerca de “la aniquilación de libros electrónicos”. El texto se refiere al CD (el soporte que por entonces todavía estaba en auge) y su capacidad de contener una gran cantidad de libros, de lo cual deduce que “cuando alguien destruye un disco con semejante información destruye una biblioteca entera. Y de hecho esto ocurre en muchos casos pues los CD, cuando se rayan o no son leídos ya por el lector de discos compactos, son arrojados a la basura”.

Luego se refiere a los, en esa época, aún muy en ciernes e-books. Vaticina que, gracias a estos aparatos, los estudiantes “en pocos años” podrían ir a clase con 14 millones de libros en el bolsillo. Báez se lamenta:

“La destrucción continua de estos libros, por accidente o voluntad, no podrá ser evitada. Imaginemos que uno de esos estudiantes destruya su biblioteca electrónica portátil: al menos 14 millones de textos desaparecerán, aunque su existencia se deba a bondades eléctricas y químicas”.

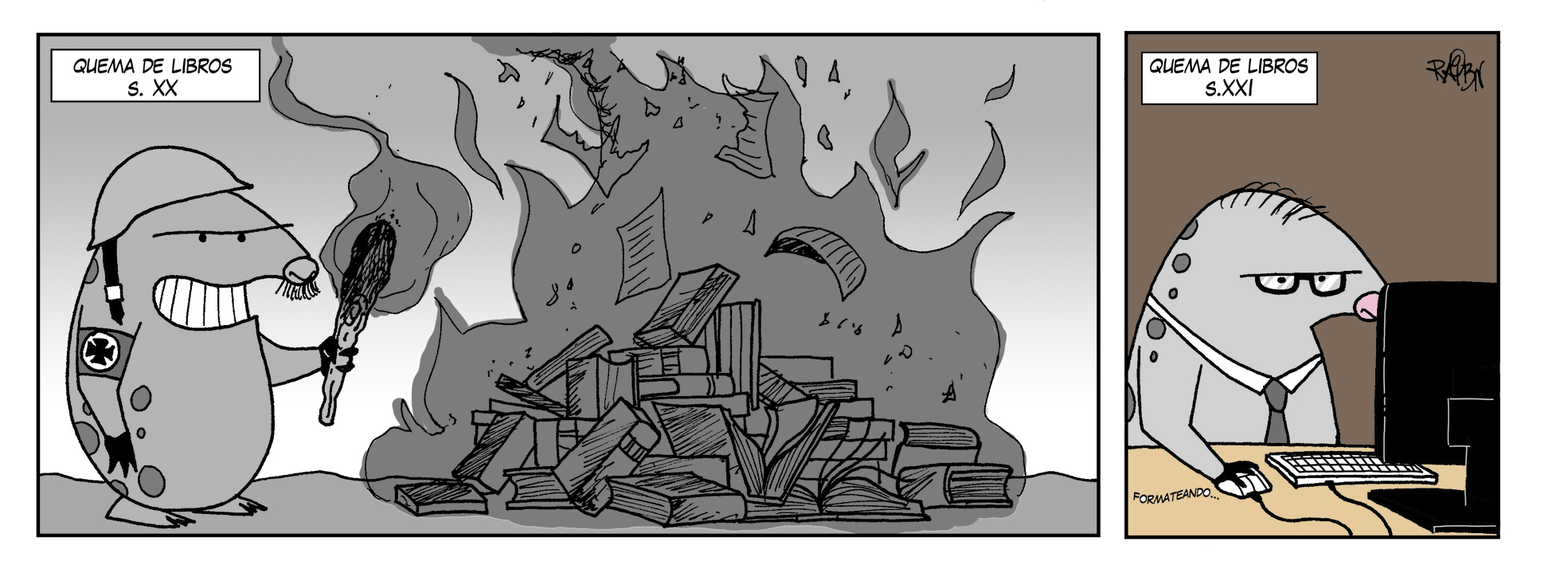

La lectura de tales afirmaciones produce cierto impacto. A mí, pese a que había leído decenas de veces el mensaje “Borrar libros = Quemar libros” en alguna de las tantas webs de descarga gratuita de libros digitales, nunca se me había ocurrido pensar que desechar un CD o una tarjeta de memoria pudiera ser equivalente a la destrucción de una biblioteca. ¿Lo es?

2

Dado que un libro en formato digital está compuesto, en promedio, por unos 300 kilobytes, los 14 millones de volúmenes de los que hablaba Báez representan unos 4,2 terabytes (o 4.200 gigabytes). Y dado que ya existen discos duros externos de esa capacidad (o casi), y que miden unos 12 centímetros de largo por 8 de ancho y menos de 2,5 de espesor, llevar 14 millones de libros en el bolsillo ya es una posibilidad real. Perderlos de un momento a otro, también.

Imaginemos ahora una montaña de 14 millones de libros de papel. Si suponemos volúmenes de un tamaño más o menos estándar (21 centímetros de largo por 14 de ancho y 1,5 de espesor), tendremos una pila compacta con una base del tamaño de una cancha de básquet y la altura de un edificio de cinco pisos. Imaginemos ahora esa montaña ardiendo.

Destruir ese disco duro y quemar esa montaña de libros, ¿son hechos comparables? Pareciera que no, ¿verdad?

3

Pareciera que no, creo, en primer lugar, porque el libro de papel conserva una especie de aura. Eso que Walter Benjamin, en su clásico ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (de 1935) definió como “el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra”.

Si bien es posible, al menos en teoría, fabricar un número ilimitado de copias de un mismo libro de papel (Benjamin no hablaba de libros, por cierto, sino sobre todo de pinturas), cada ejemplar es un objeto único y con una existencia singular. Mucho más si se cuentan, en palabras del propio Benjamin, “las alteraciones que haya padecido en su estructura física a lo largo del tiempo, así como sus eventuales cambios de propietario”, y —añado yo— los subrayados y demás marcas de lectura que se efectúen sobre sus páginas, además de otros episodios biográficos que puedan crear un vínculo emocional entre una persona y un determinado libro.

Nada de esto sucede con un archivo digital. Podría suceder, a lo sumo (aunque parece improbable), con el reproductor, el aparato; pero no con el archivo, el cual, si hemos de ser precisos, es el libro. De hecho, la reproductibilidad técnica de la que hablaba Benjamin hace ocho décadas es hoy infinitamente más simple y económica: basta con presionar dos botones en la computadora para tener una copia. Una reproducción tan idéntica como impersonal. En un sentido, los libros de papel se paren como a hijos, para que cada uno adquiera su personalidad; los digitales, en cambio, no pasan de meros clones.

4

Alguien incluso podría exponer la duda de si los archivos digitales nunca abiertos (que en nuestro ejemplo serían muchísimos, pues nadie en su sano juicio abre 14 millones de archivos en toda su vida) cuentan como libros. Ya puestos a filosofar, otra persona podría responder con la pregunta de si los de papel nunca abiertos cuentan como libros. O si un árbol hace ruido al caer en medio de un bosque donde no hay nadie que lo escuche.

Entre ambos casos existe, de todos modos, una diferencia crucial. Si un archivo digital no se abre nunca, nunca deja de ser nunca un código encriptado. Nunca adquiere la forma de texto legible para un ser humano. Es, en todo caso, un libro en potencia, pero no en acto; una semilla, pero no un árbol; un embrión, pero no una persona. Se podría abrir en cualquier momento, alegará alguien en su defensa. A lo que replicaré: no estés tan seguro. Y le citaré a Jeff Rothenberg, un experto en estos asuntos que ya en 1995, en un texto titulado “Asegurar la longevidad de la información digital”, planteaba una pequeña fábula:

“El año es 2045, y mis nietos (que todavía no nacieron) están explorando el desván de mi casa (todavía no construido). Descubren una carta fechada en 1995 y un CD-ROM. La carta dice que el disco contiene un documento que provee la clave para heredar mi fortuna (todavía no ganada). Mis nietos están comprensiblemente emocionados, pero nunca antes han visto un CD, salvo en películas viejas. Aún cuando localizaran un lector de discos adecuado, ¿cómo lograrían hacer funcionar los programas necesarios para interpretar el disco? ¿Cómo podrían leer mi obsoleto documento digital?”

Ahora, veinte años después, expertos como Vincent Cerf —vicepresidente de Google y uno de los padres de internet— alertan de lo mismo: el riesgo de que nos estemos sumiendo en una era digital oscura. Una era en la que la información circule más que nunca, pero de la cual las generaciones futuras sabrán poco y nada, por obra y gracia de la obsolescencia tecnológica, el deterioro de los datos e incluso las leyes de copyright. Quizá dentro de no mucho lo único legible de nuestros días sea lo que ha sido siempre: lo impreso. La carta de Rothenberg para sus nietos y no el CD-ROM. Los viejos libros de papel y no el disco duro con 14 millones de archivos.

5

Aunque la destrucción de un disco duro y la quema de libros parezcan hechos tan distintos, esa era digital oscura —si finalmente se produce— tendrá peores consecuencias que los mayores incendios de bibliotecas de todos los tiempos. Masas ingentes de información se perderán para siempre. Un enorme pedazo de historia de la humanidad quedará reducido casi a un papel en blanco.

Por eso, deberíamos ser más cuidadosos con los CD, los discos duros, las tarjetas de memoria y, especialmente, con lo que guardamos en ellos. Puede que hoy no parezca tan grave perder las obras completas de Shakespeare o de Cervantes por culpa de un simple clic equivocado, pero si no cuidamos las fotos, grabaciones y textos del presente podemos estar destruyendo, sin darnos cuenta, los libros del futuro. Quemándolos antes de nacer. Ni a Ray Bradbury se le ocurrió un argumento tan sombrío.

(Buenos Aires, 1978) es periodista y escritor. En 2018 publicó la novela ‘El lugar de lo vivido’ (Malisia, La Plata) y ‘Contra la arrogancia de los que leen’ (Trama, Madrid), una antología de artículos sobre el libro y la lectura aparecidos originalmente en Letras Libres.