En sus diarios mexicanos, Víctor Serge cuenta que en 1944 recorrió Michoacán, Hidalgo y otros estados de México, en compañía de su esposa, la arqueóloga y antropóloga Laurette Séjourné. La mirada de Serge no ocultaba sus lentes rusos: a cada paso, advertía detalles que lo transportaban al país de su padre. Los llanos michoacanos le parecían “estepas quemadas, abandonadas al sol” y los campesinos, con sus rostros cobrizos y surcados, eran “los hermanos de los mendigos de Rusia, siluetas pintadas por Brueghel que sin cesar venían a su espíritu”.

Serge veía a México con ojos rusos pero también franceses. Como cuando no encuentra otra analogía para los viejos y melancólicos indios de Pátzcuaro que aquellos “campesinos franceses, descritos por La Bruyère como un triste ganado humano, que sin duda tampoco reían mucho”. La imagen del indio mudo, “sosegado, tranquilo, taciturno, violento, cuyo ritmo interior es lento, nunca agitado”, ha nutrido persistentes estereotipos. Pero en Serge aquellos retratos nacían de la identificación: “nadie ríe y nosotros tampoco tenemos ganas de reír”.

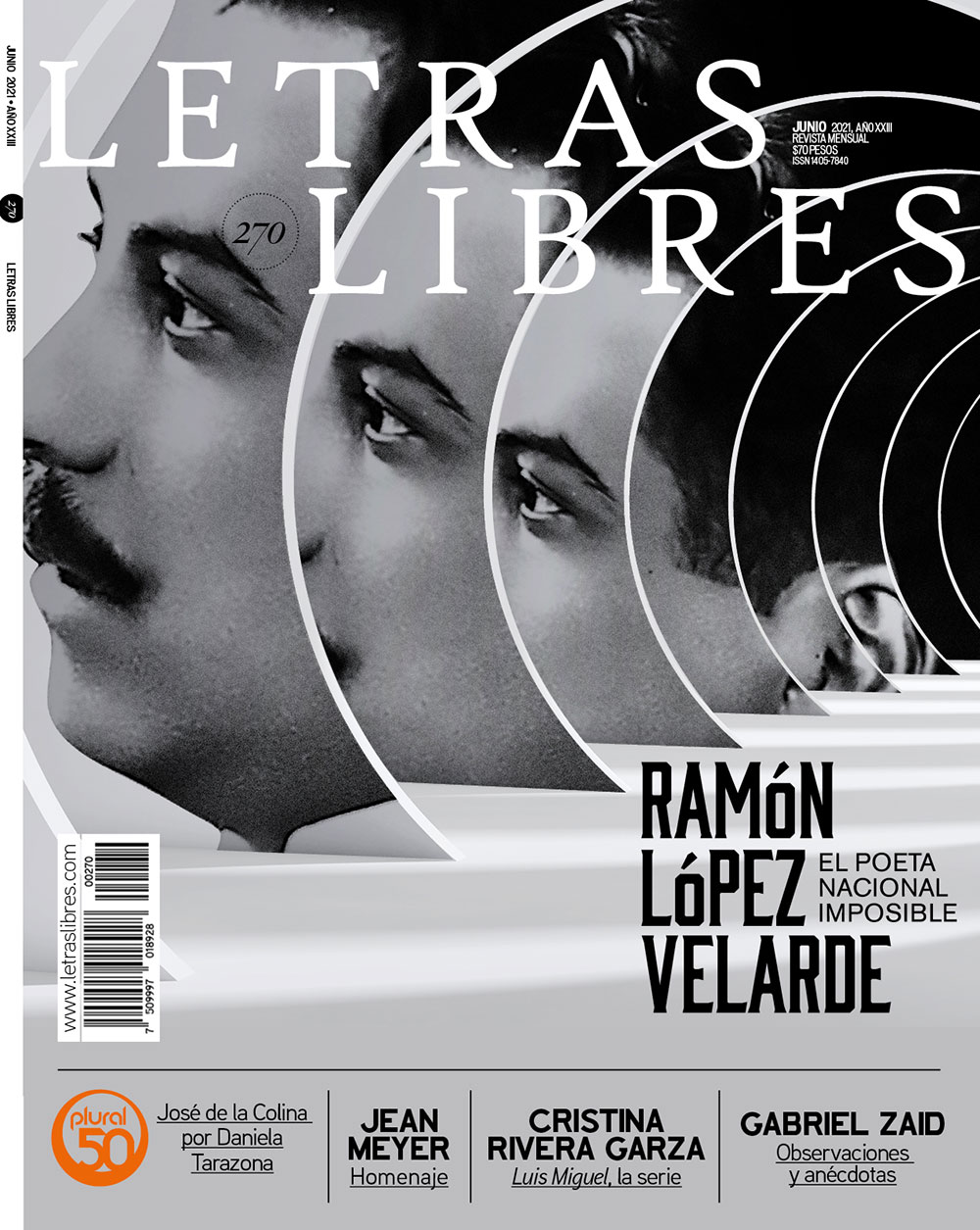

Al leer las “Estampas mexicanas” (Cuadernos, 1, marzo-mayo de 1953) de Serge, recordé mi primera visita a la oficina de Jean Meyer en el CIDE, allá por 1996. Tenía el historiador un retrato encima de su escritorio y, automáticamente, pensé que podía ser Manuel Lozada o algún líder cristero. Pregunté quién era y Jean me contestó algo así: “es un campesino michoacano, pero bien podría ser un mujik ruso”. La mirada y la ropa –caftanes gruesos o jorongos ligeros– eran las mismas.

Luego supe que Meyer era un gran admirador de Serge. Su libro El campesino en la historia rusa y soviética (1991) arrancaba, justamente, con la noble semblanza que Serge dedicó a Pierre Pascal, el católico y bolchevique francés que, con su blusa de campesino, caminaba descalzo de su pequeño y destartalado apartamento a las oficinas de la Comisaría de Asuntos Extranjeros, en Moscú, donde, en los años que siguieron a la Revolución de 1917, coordinó las relaciones de los soviéticos con los comunistas franceses. En aquel libro, Meyer tradujo y glosó el gran ensayo de Pascal, “Le paysan dans l’histoire de la Russie” (1934).

Pascal es una buena ruta para llegar al personaje central de la obra de Meyer: el campesino cristiano. Tanto en Rusia como en México, las palabras “campesino” y “cristiano” se confundían en la historia nacional. Ese habitante de los campos, asumido por las élites urbanas como un sujeto “pasivo” o “atrasado”, había sido por siglos, en palabras de Pascal apropiadas por Meyer, el “sostén real del Estado ruso”. En contra de las teorías desarrollistas de la historiografía soviética, eran los siervos y los campesinos libres quienes daban vida a la nación rusa.

No se le ocultaba a Pascal la paradoja de que aquel sostén del Estado se producía por medio de una estructura comunal. Los campesinos se agrupaban en el mir o la obschina, que Meyer traduce como “comuna”, “para no confundir al lector con la comunidad indígena mexicana, a la cual se parece mucho por cierto”. Una nación y un Estado, no construidos por individuos propietarios o instituciones laicas, sino por comunas cristianas. El absolutismo zarista, especialmente en su última fase modernizadora, entre los siglos XVIII y XIX, era la distorsión de aquel edificio tradicional.

Según el retrato de Serge, Pascal, amigo de anarquistas, traducía poemas del simbolista Aleksandr Blok y discutía con Nikolái Berdiáyev –uno de los filósofos expulsados en el Preussen, el barco en que Lenin se deshizo de ciento sesenta pensadores rusos– sobre el papel de la mística en la Revolución. Era un católico fascinado con la Revolución rusa que creyó ver en el bolchevismo una vuelta a aquellas comunas cristianas, no para retrotraer la historia sino para darle rumbo hacia una modernidad alternativa.

Como Pascal, Jean Meyer ha sido un católico fascinado con la Revolución mexicana. Sus primeros libros, en los años setenta, La Revolución mexicana (1973), La Cristiada (1975) y El sinarquismo ¿un fascismo mexicano? (1977), también intentaron revivir aquellas comunidades campesinas cristianas. El legado de la tradición comunal del México antiguo y novohispano, que trató de desarticularse entre las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII y la modernización porfirista, a fines del XIX, era decisivo en su interpretación de la Revolución mexicana.

La guerra cristera, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, no fue, según Meyer, una versión mexicana de la Vendée francesa. En Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, el levantamiento contra las leyes anticlericales de Calles, en 1926, tuvo una base social fundamentalmente campesina. En los seiscientos cuestionarios que Meyer aplicó a sobrevivientes cristeros y agraristas, la mayoría de las respuestas eran de arrendatarios, aparceros, peones, vaqueros, muleros y arrieros. La presencia de hacendados y sacerdotes era ínfima, en contra de lo que propagaban tanto el gobierno como el Partido Comunista.

Muchos cristeros eran analfabetos, pero no iletrados. Como las huestes del padre Hidalgo, que acusaban de impíos y herejes a los burócratas virreinales, no dudaban en calificar a los callistas de masones, protestantes y yanquis. Su guerra era santa y Meyer reconstruyó, como ningún otro historiador, antes o después, aquella sofisticada cosmovisión, armada desde la tradición oral cristiana, donde se mezclaban referencias como la Biblia y el Siglo de Oro español, Carlomagno y los Doce Pares de Francia, Genoveva de Brabante y Juana de Arco.

A contrapelo de los clichés difundidos por la ideología oficial del Estado mexicano, los cristeros que entrevistó Meyer decían que Zapata y Villa habían sido “amigos del campesino y grandes jefes”. Muy pocos de ellos se involucraron en el sinarquismo, por lo que la supuesta genealogía contrarrevolucionaria, entre el movimiento cristero y la derecha católica filofascista, era insostenible. En su estudio sobre el sinarquismo, Meyer completó aquel recorrido por la Revolución mexicana y sus resistencias, que, en buena medida, reafirmaba la centralidad del campesino cristiano en la primera mitad del siglo XX.

No era azarosa la coincidencia temporal de aquellos estudios con el gran debate sobre la agricultura, el campesinado y el carácter rural de la sociedad mexicana. En varios libros de aquellos años, Estructura agraria y clases sociales en México (1974), El poder despótico burgués (1977) y Campesinado y poder político en México (1982), Roger Bartra polemizó con una parte de las teorías de la Cepal y la Dependencia, que sostenía que la capitalización de las economías latinoamericanas se producía, fundamentalmente, no en el campo, sino a través de la industrialización y el comercio. Bartra, por el contrario, pensaba que el campo mexicano, en los años sesenta y setenta, se proletarizaba aceleradamente.

La obra historiográfica de Meyer llegaba a un punto similar, por otra vía. Sin seguir la metodología marxista de Bartra, el historiador documentaba la resistencia de la comuna rural al Estado posrevolucionario. Eso lo llevaría a traducir, por su cuenta, el gran debate entre Karl Marx, Nikolái Mijailovski, Vera Zasúlich y otros populistas y socialdemócratas rusos, en 1881, a propósito de la comuna rural en Rusia y su papel en la revolución. Algunos de esos textos ya habían sido traducidos al español por Félix Blanco, en 1980, para la colección Cuadernos de Pasado y Presente de Siglo XXI, que dirigía el marxista argentino José Aricó. La traducción de Meyer, directamente de la edición francesa de Maximilien Rubel en Gallimard, incluyó textos no recogidos por la colección de Aricó como la respuesta de Marx a Mijailovski.

La aproximación de Marx, al final de su vida, a una visión de la comuna rural como posible “punto de apoyo de la regeneración social de Rusia”, fue fundamental para los marxistas latinoamericanos. Algunos, como Enrique Dussel, vieron en esos textos un abandono del “fatalismo histórico” del capitalismo industrial que podía ser aprovechado en el contexto subdesarrollado de América Latina. Para Jean Meyer, desde el catolicismo liberal, también eran fundamentales para pensar críticamente cómo la colectivización estalinista, en nombre de Marx, había ahogado a la comuna rural dentro de un socialismo de Estado.

Muchos marxistas latinoamericanos, a fines de la Guerra Fría, aclamaban la visión del campesinado del último Marx, negada en la práctica por la economía política soviética, pero no criticaban la colectivización forzosa, las purgas y los gulags de Stalin. Para Meyer, las dos cuestiones eran indisociables, no porque lo dijeran Mijaíl Gorbachov y los reformistas soviéticos sino porque estaban grabadas en la escritura de grandes piezas literarias del siglo XX ruso como el cuento “Kolivushka” de Isaak Bábel o Vida y destino de Vasili Grossman. Si Pierre Pascal, Panait Istrati y André Gide habían tenido el coraje de denunciar el totalitarismo, en vida de Stalin, ¿por qué no hacerlo mientras caía el Muro de Berlín?

Aquellas traducciones y notas de Meyer en El campesino en la historia rusa y soviética, así como sus compilaciones de textos sobre las reformas en la URSS, Perestroika I y II, en los años ochenta, terminaron de reorientar su obra hacia la historia de Rusia. A principios de los noventa, mientras se desintegraba la URSS, Jean Meyer trabajó intensamente en su gran proyecto Rusia y sus imperios, que editaron el Fondo de Cultura Económica y el CIDE en 1997. Una vez más, los cosacos gritones y los campesinos tristes de las estepas, pintados por Iliá Repin, aparecían como el sostén de una sucesión de imperios.

Antes de Vladímir Putin era difícil confirmar la esencia imperial de la historia rusa. El triunfalismo liberal de los años noventa y el caótico liderazgo de Borís Yeltsin favorecían la percepción de una transición a la democracia y una apertura a Occidente. Jean Meyer, sin embargo, lo advirtió desde entonces por medio de un preciso recorrido por la pugna secular entre tradición y modernidad en el gran país euroasiático. Otros historiadores, como Serhii Plokhy o Hélène Carrère d’Encausse, que en años recientes han estudiado los últimos días del imperio soviético, le dan la razón.

La obra de Jean Meyer tiene la pertinencia que la distingue por una rara mezcla de virtudes. Es, a la vez, historia de la sociedad y de la religión, de las naciones y del mundo, de las revoluciones y de las reformas, del pasado y del presente. Pero es, ante todo, un testimonio de los reversos de la modernidad, de la historia como una maquinaria incansable de silencios y exclusiones. Pocos historiadores tienen el valor de empezar un libro, como empieza La Cristiada, con una cita en la que Paul Valéry reiteraba su conocida desconfianza en la parcialidad del saber histórico. ~

(Santa Clara, Cuba, 1965) es historiador y crítico literario.