Lee aquí otras entregas de Memorias de un leedor.

Como habrá sido evidente con la lista de autores incluida en el capítulo sobre Borges, mis primeras lecturas tuvieron una etapa decididamente rusa. Recuerdo haber leído todo Puschkin y Gógol en la colección Joya de la editorial Aguilar. Me impresionaron, sobre todo, Eugenio Onieguin, La hija del capitán y, por supuesto, El capote y La nariz. Leí también a Turgueniev, aunque menos (el autor de Padres e hijos tuvo la mala suerte histórica de quedar entre los fundadores de la literatura rusa y los gigantes, y ensombrecerse irremediablemente), pero nada se compara al impacto que me causó la tríada Dostoievksi, Tolstoi, Chéjov.

¿Por qué será que en tantas biografías de lectores el encuentro con los rusos es un capítulo aparte, normalmente situado en la adolescencia? No hay experiencia de lectura, experiencia a secas, que se compare a tener diecisiete años y leer, por primera vez, Los hermanos Karamázov o Ana Karénina. No son libros cualesquiera, son cataclismos; son, como exigía Kafka, golpes de martillo en la cabeza. Aunque son obras para toda la vida, sospecho que suelen ir asociadas a la adolescencia o primera juventud porque son de las pocas que están realmente a la altura de los cambios y metamorfosis que se experimentan entonces. Como el despertar sexual o una crisis de fe, leer Guerra y paz o Demonios es más un acontecimiento vital que libresco.

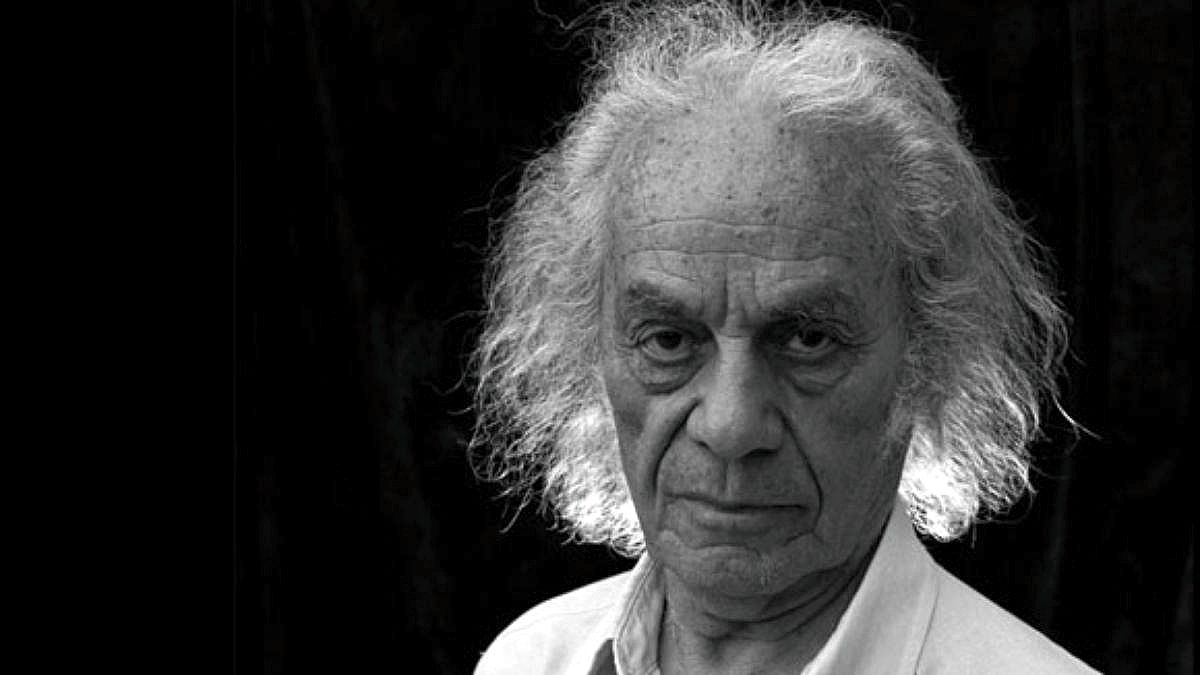

A Dostoievksi lo leí por primera vez en la traducción de Rafael Cansinos-Asséns, en la edición de Aguilar (tres volúmenes, Madrid, 10 ed., 1968). En casa había un librero con varios volúmenes de esta editorial, colección Obras Eternas, en papel biblia, empastados en piel y con el rostro del autor grabado en el lomo: Shakespeare, Cervantes, Goethe, Gracián, Quevedo, Balzac, Ibsen, Tolstoi, Dostoievksi, entre otros. Había también algunos de la ya mencionada colección Joya, más pequeña, y los encantadores Crisol, de bolsillo, con pastas de colores. Aunque algunas traducciones no eran muy buenas y las ediciones no muy rigurosas filológicamente, generaciones y generaciones de lectores en el mundo hispánico leyeron a los clásicos en los libros de Aguilar, cuya sola presentación material los apartaba del resto.

Lo normal, con Dostoievksi, es leer primero Crimen y castigo, luego Demonios y, finalmente, llegar a Los hermanos Karamázov. Yo lo leí exactamente en el orden inverso, pero, antes que nada, leí Memorias del subsuelo. Incluso en esta serie, que consigna veinticinco obras que de una manera u otra fueron decisivas para mí, a las Memorias tendría que ponerlas en un lugar aparte, junto con otros tres o cuatro textos. Pocas, muy pocas lecturas me causaron la impresión que supuso esta novela de menos de cien páginas, en especial la primera parte. A diferencia de lo que ocurre con Tolstoi, que solo puede ser apreciado cabalmente leyendo Guerra y paz o Ana Karénina, Memorias del subsuelo contiene de alguna forma el mundo dostoievksiano en una nuez. No es un libro agradable de leer, es más bien una bofetada en la cara, una patada en el estómago.

El gran acierto de las Memorias, que apareció en 1864, es la creación de un personaje que tendrá una vastísima descendencia en el siglo XX: el hombre del subsuelo. Aunque podría rastreársele antecedentes, es un personaje eminentemente moderno, típico de la gran ciudad (San Petersburgo, en este caso): anónimo en medio de la masa, solitario, ensimismado, neurótico, escindido por completo del mundo natural. Es un hombre enfermo e hipocondríaco, tedioso, lúcido, angustiado, atrofiado por su propia inteligencia, impedido para la acción, lleno de resentimiento, que se odia a sí mismo y a los demás, pero, sobre todo, dueño de una implacable y tormentosa (auto) consciencia. Conozco pocos inicios de novela tan poderosos como el de las Memorias: “Soy un hombre enfermo… Soy malo. No tengo nada de simpático. Creo estar enfermo del hígado…”. A partir de ese momento comienza uno de los monólogos más alucinantes de toda la literatura y el lector no puede más que seguir, como hipnotizado, la parrafada de este maniático.

Memorias del subsuelo contiene de alguna forma el mundo dostoievksiano en una nuez. No es un libro agradable de leer, es más bien una bofetada en la cara, una patada en el estómago.

Dostoievksi tuvo el don, o la maldición, de revelar aspectos de la psicología humana que no son agradables de ver, pero que están ahí y que, una vez descubiertos, no pueden dejar de ser contemplados con una especie de morbosa fascinación. Lo dice más exactamente, o sea, metafóricamente, el personaje de Liza dirigiéndose a Stavroguin en Demonios: “a mí siempre me pareció que usted iba a llevarme a algún lugar, donde anidaría una enorme araña venenosa del tamaño de un hombre, a la que nos pasaríamos la vida entera mirándola y temiéndola”. Las zonas del alma que develó Dostoievksi son esa araña.

El problema del hombre del subsuelo –semejante al de su pariente cercano Bernardo Soares, del Libro del desasosiego, que ya aparecerá más adelante– es un exceso de consciencia, una hiperconsciencia que, en vez de liberar, aprisiona y paraliza. Como Hamlet, su ancestro remoto, son hombres complejos que piensan y dudan demasiado; son capaces de los pensamientos más delicados –de “lo bello y lo sublime”, como repite una y otra vez el narrador–, pero también de las bajezas más humillantes (y de regodearse en ellas). En el otro extremo están los hombres resueltos y naturales, de acción, quizá un poco estúpidos, pero sin duda más felices, como el oficial con el que se tortura el protagonista de las Memorias.

La fuente del problema es, en el fondo, el mal du siècle: l’ennui, el spleen, el tedio. Este no puede conducir sino a la inercia y la parálisis. Para el hombre del subsuelo, la condición prácticamente indispensable para la acción es la irreflexión; ninguna persona verdaderamente consciente es capaz de hacer nada. Para actuar, sostiene, se requiere un piso mínimo de certidumbre y confianza, y ¿cómo alguien con un mínimo de conciencia podría tenerlas? El hombre moderno representado en Memorias del subsuelo no tiene, por supuesto, ningún apoyo religioso o metafísico, ya no es capaz de fe, pero tampoco, como sus optimistas e ingenuos antepasados del siglo XVIII, puede creer en la razón y el progreso. De allí su escarnio de los ideales ilustrados. El hombre del subsuelo irrumpe en el siglo XIX para proclamar que nunca llegará el día en que el hombre sea completamente racional, y que la irracionalidad, la perversidad y el absurdo serán siempre parte fundamental de lo humano.

Las Memorias del subsuelo funcionan también como un oscuro espejo que nos muestra nuestros peores defectos y taras, pues todos somos, en alguna medida u otra, habitantes del subsuelo. Me veo aún ahora en el escritorio de mi habitación, inclinado sobre el libro, leyendo como afiebrado. Los libros de Dostoievksi de Aguilar tenían tres ilustraciones al principio: dos, las de los volúmenes I y III, eran las clásicas fotografías del autor, con los ojos profundos, insondables, y la barba de profeta bíblico (esos son los verdaderos pares de autores como Dostoievksi o Tolstoi, dicho sea de paso, Isaías o Ezequiel); en la del II, una caricatura de la época de Demonios, aparece el escritor frente a su mesa de trabajo y al lado, entre humo y vapores, emergen una creaturas infernales que parecen enunciar la profecía de la nota a pie, que dice “tú serás genio”. Autores como Tolstoi o Dostoievksi le dan todavía sentido a esa palabra romántica: hay buenos escritores, hay grandes escritores y luego hay escritores como estos. Es importante tener clara la diferencia.

Después de las Memorias del subsuelo, devoré casi todo Dostoievski, como ya dije, en el orden inverso al habitual: primero Los hermanos Karamázov, la gran suma dostoievksiana, con la que casi me desmayo; luego Demonios y, finalmente, Crimen y castigo. Quizá por eso no me impresionó tanto esta última, como es normal que ocurra, pues venía de las cimas más altas. Luego también, claro, El doble, El jugador, Humillados y ofendidos, etc.

George Steiner, en su admirable Tolstoi o Dostoievski, argumenta que, aunque desde luego puedo admirarse a ambos, en última instancia se está con uno o con otro, se es más afín a Tolstoi o a Dostoievksi. Muchas cosas me apartan de Dostoievski, pero, si tuviera que elegir, no dudaría.