Hace pocos días el filósofo Santiago Gerchunoff (una inteligencia en su mejor momento) me decía que aunque usamos la palabra “irremplazable” para hablar de sitios, épocas y lugares, lo único de verdad irremplazable son las personas. Claro que apenas llegamos a comprenderlo justo cuando se acaban, cuando no habrá más de ellas: ni palabras, ni noticias, ni visitas, ni producción ni rumores; cuando se dejan aplicar lo que siempre supimos que en algún momento del tiempo se podrá decir de cualquiera de nosotros: “hasta aquí llegó y no habrá más”.

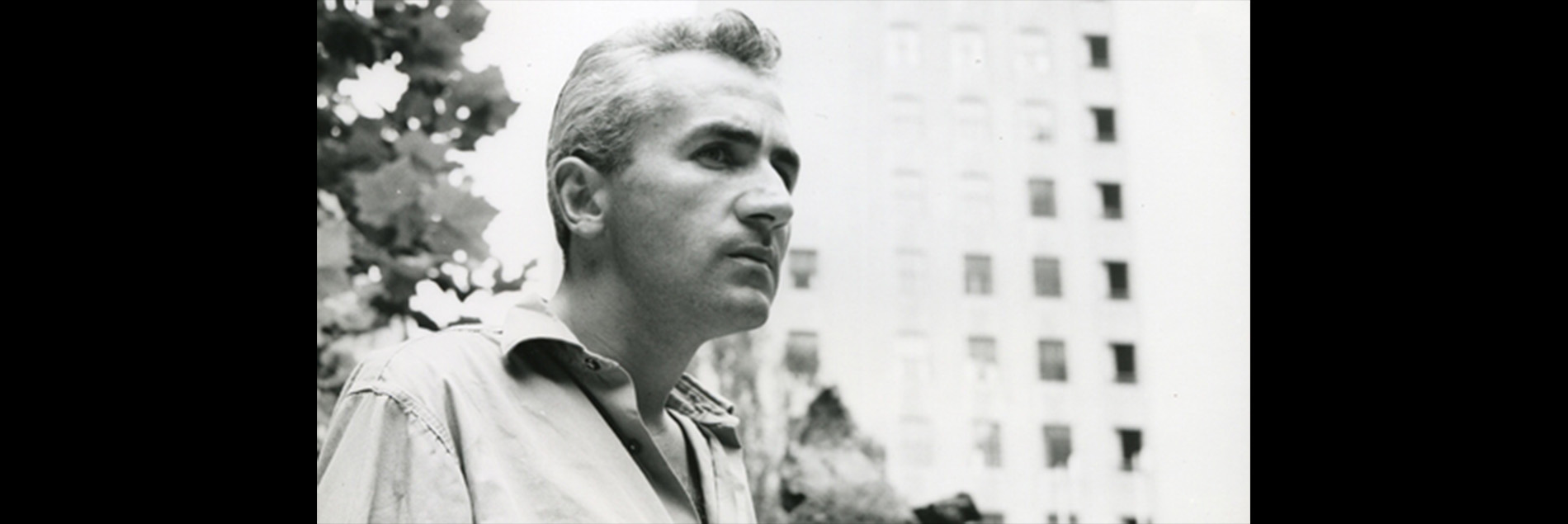

Santiago me lo sugería a propósito de la muerte de Enrique Lynch (Buenos Aires, 1948), que fue una inspiración generosa para los dos, y mi único maestro; pero aunque el pensamiento sea exacto para familiares, amigos y discípulos, los hombres que han dedicado parte de su vida a la escritura de libros, de alguna manera, siempre están empezando bajo la mirada de nuevos lectores.

La muerte es un publicista excelente, y es justo aprovechar su poderoso reclamo (queda para otro momento evaluar la costumbre por la que honramos a los muertos con las palabras que reservamos mientras vivían) para acercar la obra de Enrique Lynch a cualquiera que se interese por los problemas y las alegrías del pensamiento. Aunque también se dedicó a la edición y a la enseñanza creo que fue en su desempeño como ensayista donde concentró sus mejores facultades y dio lo mejor de sí. Recomiendo al lector que empiece por Prosa y circunstancia (1997): una fiesta de ensayos breves, de forma libre, refractarios a los lugares comunes, donde una inteligencia desligada de los condicionantes académicos se suelta para ofrecer escenas de vida: académica, personal, íntima… de una sabiduría vital escéptica y estimulante.

Detrás de estos ensayos se transparenta (como la musculatura bajo la piel) un extenso conocimiento de la tradición filosófica desde Grecia hasta la deconstrucción (de cuya introducción fue pionero en España, y uno de sus críticos más lúcidos), que asoma en su abordaje a la narratología (La lección de Sherezade) o en sus trabajos sobre Nietzsche (Dionisio dormido sobre un tigre); y sobre el que apoyaba también ese talento para detectar cantamañanas que resplandecía en sus críticas, donde puso en ejercicio el mandato de Robert Musil: una defensa del nivel adquirido.

Pero donde mejor se desenvuelve su prosa elegante es en estas viñetas desprendidas de erudición, de referencias cultas, de historiografía, de largas cadenas argumentativas… y demás escondites y coartadas académicas. Tributos al ensayo, el más imprevisible y difícil de los géneros. Al fin y al cabo la dificultad fue una de las atracciones intelectuales (quizás la principal) de Enrique Lynch. Le interesaban los problemas complejos, a los que uno acude a sabiendas de que no tienen solución, que cambian de forma cada pocas décadas y admiten cientos de abordajes, siempre tentadores e irresueltos y que acompañan al ser humano, como los pulmones o la espina dorsal, desde que empezó a pensar: el color, la belleza (a la que dedicó un libro), la expresión, la identidad, el sentido de la narración, la escucha, el doble, lo icónico, el alma…

Qué contraste la flexibilidad que demostraba al enfrentarse a estos temas con la desenvoltura con la que manejaba en privado su gusto, un juego drástico e irresistible de afectos y desprecios, que solía sentenciar con la risa de quien sabe que está siendo arbitrario e inflexible. Siempre que me sorprendo prefiriendo un pasaje de Haydn a casi cualquier pieza de Mozart tengo que recordarme que se trata de una intromisión suya, pero ¿qué es el magisterio sino una sublevación del propio gusto a favor del maestro?

Tuve la suerte de que me reclutase para Las Nubes, que de puertas hacia fuera era una “revista digital de filosofía, arte y literatura”, pero que de puertas hacia dentro (las puertas de su piso, un finca regia en Enrique Granados esquina Córcega) era un riguroso y afable grupo de estudio. Yo siempre trataba de llegar el primero para conversar con Enrique y era sencillo encontrarlo con algo en las manos (una pluma, un cenicero, una navaja, el molinillo de café, todo de primera calidad…) entusiasmado por las posibilidades que lo literal, el simulacro, la embriaguez o la línea curva le ofrecían a su pensamiento.

Esta forma de curiosidad intelectual, confiada en abordar problemas complejos sin ampararse en la autoridad de nadie, desprendía en el ambiente gregario y ceremonioso que domina la atmósfera intelectual española una apariencia de desafío y arrogancia. Pero el cuadro quedaría incompleto sin mencionar que el desafío y la arrogancia envolvían un fondo de acogida, de bienvenida a las ideas ajenas, viniesen de quien viniesen, de interés (y paciencia) por las curiosidades en formación: la nobleza de quien pese a su posición y su prestigio sigue decantándose por hacerse amigo de la inteligencia.

Una de las secciones de Las Nubes, que arrancó como una especie de broma, la bautizamos como el Nubarrón; la idea era publicar ideas intempestivas, desprovistas de la tramoya erudita y los códigos académicos, apuntes pegados a las circunstancias, donde se admitía transparentar el estado emocional bajo el que se escribieron (subsanar, en fin, la terrible amputación de la prosa “científica”). No nos dimos cuenta al principio, pero el Nubarrón suponía una versión radical de los ensayos de Prosa y circunstancia: píldoras de pensamiento libre, flexible, indagador, tentativo…

Pero Lynch sí se dio cuenta, y mes a mes, año a año, vertió en este formato cientos de reflexiones en un formato que le permitió liberarse de las constricciones académicas (incluso las del artículo de prensa) y de sus propias exigencias (que podían llegar a ser paralizantes). Inesperados, plásticos, incisivos, melancólicos, personales, tentativos, inconclusos… Lynch soltó su inteligencia en estos Nubarrones con una intensidad que recuerda al romance que el Wittgenstein maduro (un filósofo cuya inteligencia merodeadora fue admirando cada vez más pese a las diferencias temperamento, y en el que sospecho que se reflejaba, aunque fuese como enigma) mantuvo con sus cuadernos y billetes.

Aunque contamos con una selección de estos apuntes, publicada por la editorial Comba en 2014 y titulada Nubarrones, el caudal es profundísimo, casi apabullante, y está por explorar, ordenar, y darle forma. Tiempo habrá. Ahora mismo, en el momento del balance al que la muerte reciente incita y enrarece, impresiona ver la actividad de una mirada que sin tener en mente un plan mayor ni una ambición editorial o académica seguía activa y registrando reflexiones, sencillamente porque así como el castor roe, el pájaro vuela o la serpiente repta, los humanos estamos aquí para asombrarnos y pensar.

Su último nubarrón es del 22 de marzo de 2020, y supone una despedida resignada y conmovedora de la vida, en el tono elegíaco con el que fue asumiendo su larga enfermedad, dirigida (como era frecuente en los últimos años) a esos dioses a los que les permitimos existir como emblemas de nuestro desconcierto. En vida no me habría atrevido a decírselo: pero había algo en su resignación irritada (indócil) que recordaba al temple de sus queridos héroes griegos; como si después de todo el destino no fuese más que una manera elegante de nombrar la alquimia vulgar del tiempo: la transformación cotidiana de lo circunstancial en irremediable.

La mirada se apagó en el Nubarrón pero siguió emitiendo signos de actividad en twitter. Cuatro días antes de morir Lynch escribió: “Dioses!! Creo que me las he arreglado para poder leer con un solo ojo…!!!”. Coqueto hasta el final, apetece decirle: “A quién querés engañar, Enrique, sin ojos te las habrías arreglado para leer y mirar”.