“La historia nunca se repite, pero rima”, dice un adagio de origen incierto atribuido a Mark Twain. Esa perturbadora sensación nos embarga al revisar ciertos episodios históricos a la luz del presente, como el de la peste bubónica del siglo XIV, epidemia devastadora que se extendió por dos continentes y que produjo un cambio profundo en la psique de quienes la sobrevivieron. Casi siete siglos después, en el contexto de la epizootia del siglo XXI, Verónica Murguía recrea en El cuarto jinete aquella enfermedad con todo y sus consecuencias materiales, íntimas y espirituales. La novela muestra las consonancias entre aquel tiempo y el nuestro a través de una escritura de acuciosa sensibilidad y compasión. La rima que se percibe es audible, palpable, casi dolorosa.

En esta novela, Murguía conserva la examinación rigurosa de la historia, de manifiesta sensorialidad y erudición, que caracteriza sus obras (Auliya, El ángel de Nicolás, Loba), pero se aleja de las premisas míticas y fantásticas para centrarse en el relato que los personajes hacen de los tiempos aciagos que les tocó vivir. El cuerpo y su dolor, como en los cuadros de Matthias Grünewald, tiene un papel protagónico: “Mi ánimo se resquebrajó al verle los huesos, las vértebras dibujadas como un rosario en la espalda esquelética y las bubas de su cuello, que sobresalían entre los rizos largos y canosos”, narra Guy de Comminges, impresionado por el deterioro de su maestro y amigo, el talentoso médico Pedro de Hispania, quien en realidad es Abu Ibn Mohamed de Ronda, un musulmán que oculta su identidad a los cristianos para expiar sus culpas atendiendo a los enfermos más desamparados.

A través de una estructura que evoca con sobriedad las voces múltiples de Los cuentos de Canterbury (una de las lecturas que más influyeron en la juventud lectora de Murguía), la autora también otorga al cuerpo humano un atisbo de la dignidad y belleza que los artistas observarían después de la Edad Media, con el retorno al clasicismo, en la voz de pastores, monjas, niñas, parteras, enterradores y porqueros: “nunca he visto rostros más bellos que los niños que huelen como los cerdos que cuidan, niños flacos con el pelo lleno de liendres y dientes blancos, que muestran cuando se ríen conmigo”; “Tomé sus flacos pies en mis manos y los puse sobre mi regazo para lavarlos con agua mezclada con vinagre, esos pies que recorrieron sin pausa los barrios más pobres”; “Debajo de sus afeites baratos veo al ser que va a morir y la ternura me estremece”, dice un hombre que antes de la peste quizá no hubiera considerado de la misma forma el valor intrínseco de la vida de esa mujer con quien intercambió una carnalidad revitalizadora. Y es que el centro del libro es, precisamente, la compasión, como la que siente Nicolás, el enterrador, ante la visión de su enemigo muerto: “Pasaba las noches en vela, pensando en formas de vengarme de él. Pero el día que lo tuve entre los brazos, me di cuenta de lo vano que era mi empeño. Ahí estaba el pobre Lecoy, convertido en un cadáver, como algún día lo seré yo. Besé sus mejillas heladas, sus párpados yertos y algo se soltó en mi pecho, un capullo se abrió.”

La compasión es el valor que une con hilos sutilmente distintos las tres perspectivas que confluyen en la historia: la cristiana, la musulmana y la judía. No es casualidad que el conocimiento médico más refinado y útil para los enfermos provenga de Pedro, el musulmán, cuya presencia compensa los sesgos eurocentristas del relato más difundido acerca de la ciencia occidental: “Emre, mi esclavo […] era turco, comprado en Verdún a un médico judío que le enseñó los delicados oficios de las amputaciones. A diferencia de los cristianos, tanto los judíos como los creyentes comprendemos que los barberos desconocen los misterios del cuerpo y con frecuencia matan a los pacientes en lugar de curarlos.” La autora también evidencia el valor de los cuidados que las mujeres han prodigado históricamente, no siempre desde la maternidad: Marie, la cicatricera que ayuda a parir a las mujeres calmando su dolor con adormidera, increpa a Pedro: “¿También en España está prohibido que las mujeres sean médicos?” De ella dice Catherine, la niña huérfana a la que protege: “¡Si Marie hubiera conocido a mis padres y a mi aya, los habría mantenido sanos! Creo que los médicos ignoran lo que Marie sabe.” Béatrice, la monja que atiende a los moribundos, pone en perspectiva su relación con los varones: “Sé que puedo amar a los hombres con un afecto límpido; sus pobres sustancias solo me inspiran piedad, y sus pasiones inútiles me llenan de ternura. El misterio de sus cuerpos me ha sido revelado por la peste.” Este afán de mostrar las otras experiencias, como la de Agnés, lavandera dueña de su propio deseo, responde a una preocupación contemporánea por recuperar los indicios de esas voces que posibilitaron otra clase de mundo, pero que fueron suprimidas a través de varias estrategias de dominación. Un ejemplo claro es que Guy, el discípulo de Pedro, no tiene empacho en sospechar que es cierto lo que los cristianos piensan de los musulmanes, a pesar de conocerlo y admirarlo: “¿Es verdad que los adoradores de Mahoma matan niños recién nacidos en sus ceremonias?”; o las teorías de la conspiración que culpaban a los judíos de la epidemia por envenenar el agua de los pozos, no muy diferentes a las descabelladas hipótesis sobre las verdaderas intenciones detrás de la creación de las vacunas hoy en día. Es característico de la autora evidenciar ciertos paralelismos con la vida actual a través de una particular sutileza: el carretero se queja de los otros que, por mera maldad y descuido, manchan de barro a los caminantes, los ladrones van por los tapices del comerciante como en el presente los saqueadores de comercios tienen su revancha haciéndose con las pantallas planas más grandes. Aunque el paisaje que contemplamos los habitantes mexicanos del siglo XXI es muy distinto al de la campiña francesa medieval que Giraud, carbonero, observa mientras asimila la agonía de su hermano Jacques, las palabras con que enuncia el desconcierto son muy similares a las que en estos dos últimos años habremos escuchado para describir la sensación de que algo ajeno, indiferente al sufrimiento humano, ha entrado en la casa, en el cuerpo de un ser amado o en el propio: “Hasta ese paraje familiar me resultaba extraño, como si me debatiera en medio de una pesadilla […] Cuando mi hermano murió, yo quise morir también.”

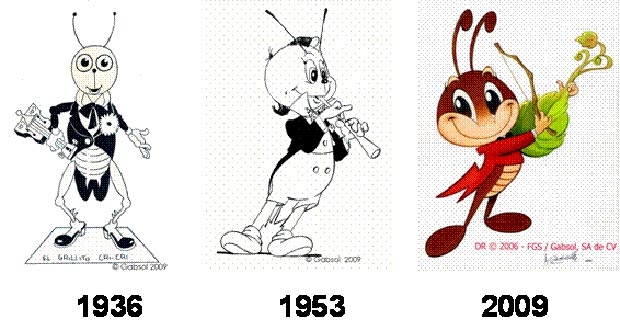

John Berger dijo que la literatura hace posible “describir el mundo en que vivimos como si no fuera algo inevitable. La vida, con sus enormes y devastadoras necesidades, a menudo no permite que algo que está sucediendo sea otra cosa diferente de lo que es. Pero la literatura siempre lo permite”. Murguía recrea con fidelidad los estragos de la peste en el cuerpo y la comprensible cobardía de los sanadores ante la muerte, pero procura resaltar la piedad con que los seres humanos hemos demostrado que podemos tratar a los otros. Más aún: deja ver, en su mirada sobre nuestra propia fragilidad, la compañía terrible y bella, estridente y silenciosa a un tiempo, del mundo natural. Los animales tienen una presencia callada pero potente en las voces humanas que escuchamos, como en la del niño porquero: “Le he dicho a mi madre que no quiero que maten a mis cerdos porque los amo, porque son cerdos honestos […] oigo los ronquidos de los hombres y los suspiros de las mujeres y, de vez en cuando, el resoplar de las vacas y el cochiqueo de los cerdos. Los grillos cantan. Virgen Santa, vela por mis cerdos. Vela por ellos, que no sufran cuando el carnicero los mate con su cuchillo, que es más grande que la hachuela de los leñadores. Que los lechones no sientan desconsuelo.” Hoy, que a partir de las reflexiones en torno a las epizootias sabemos lo perjudicial que resulta para los humanos la explotación indiscriminada de la naturaleza y de los animales (independientemente de la discusión moral que implica la cuestión en sí misma), la sensibilidad del niño se nos revela como algo más sensato que meramente infantil. En El cuarto jinete, Verónica Murguía parece proponer un cambio de grandes proporciones, con la escucha compasiva del pasado y la imaginación, que plantea como alternativas para el presente las conductas generosas que nos salvaron la vida como especie. Una transformación como la que se llevó a cabo luego de esa muerte y ese apocalipsis, que dejó de poner a Dios en el centro de la experiencia y colocó al ser humano. Quizá sea hora de dejar de colocarnos en el centro y concebir que la experiencia humana, por significativa y digna que sea, es una más de las que produce esta entidad viva, multitudinaria, incomprensible, que es el planeta mismo. Una compasión otorgada por nuestra afortunada capacidad de imaginar. ~

(Ciudad de México, 1979). Narradora y ensayista, periodista de cine y literatura. Pertenece al colectivo de arte y ciencia Cúmulo de Tesla.