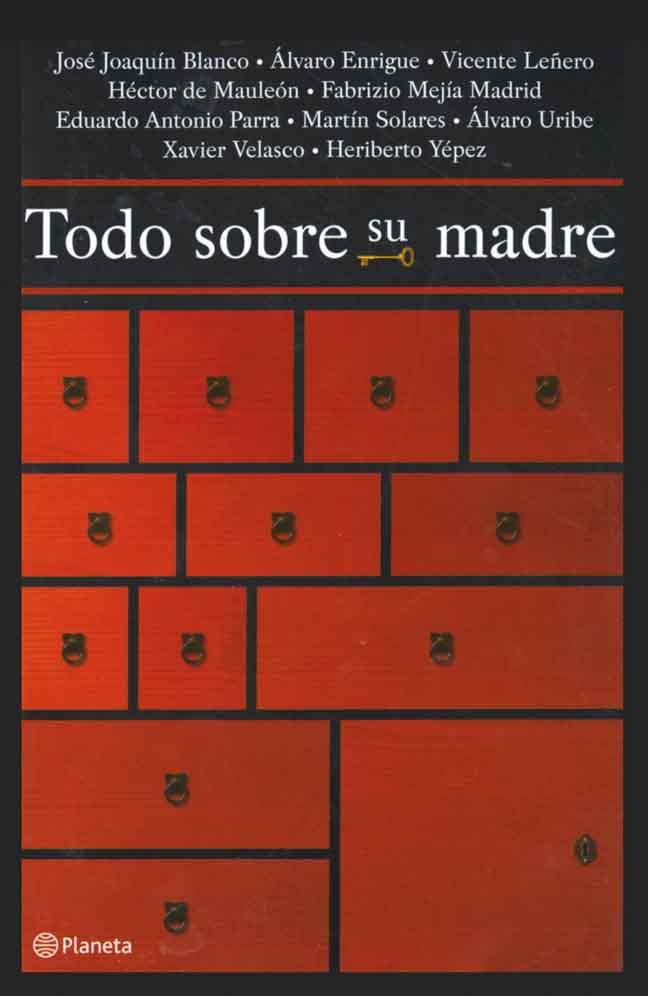

En los últimos años ha surgido la costumbre de publicar libros de cuentos por encargo, para los que se pide a un grupo de escritores que escriban sobre un tema determinado. Mal llamados antologías –pues serían lo opuesto al trabajo de un antologador que reúne, con un propósito, textos publicados–, este género de libros no deja de tener su encanto. Habrá quien los critique por responder a necesidades comerciales, pero es cierto que ayudan a dar a conocer a autores a un público lector con prisas, y difunden el castigado género del cuento. El resultado siempre será interesante cuando intervienen escritores de renombre y oficio, como en Todo sobre su madre, donde quién sabe por qué no hay narradoras.

El tema de la señora que nos parió da pie a que prevalezca el tono testimonial, ya sea como crónica directa o como artificio para bordar una historia. Al primer caso corresponden con toda claridad las narraciones de José Joaquín Blanco y Vicente Leñero, las más sabrosas del libro, pues no necesitan de disfraz –quizá a ello contribuye el hecho de que las aludidas no vivan ya. En “Conchita”, José Joaquín Blanco evoca la figura de su tía Concha, una mujer de carácter fuerte que se ocupó de su formación y a quien el autor acompañó hasta su muerte: “No faltan intrépidos que forjen su carácter en la lucha con el ángel; yo templé el mío entre los años cincuenta y sesenta, de los ocho a los dieciocho años, en feroces encontronazos con Conchita.” Por su parte, en “Madre sólo hay una”, Vicente Leñero esboza una saga familiar que comienza en épocas de la Revolución y continúa en un San Pedro de los Pinos que se va poblando. El retrato de su madre es parco, como aquella que se guardaba todo para sí misma, y cuyo carácter indaga Leñero como un misterio: “Me dio leche, no miel. Me dio pan, no golosinas. Me dio su presencia, no los latidos de su corazón.”

El texto de Heriberto Yépez, “Madre, si volteo a verte soy yo quien regresa al Hades”, está trabajado como una carta a una madre elusiva, de indígena “familia de nahuales” y a la vez güera, objeto de atracción, que ha pasado por muchas manos y oficios. El cuento es un reproche a esta madre que da pistas falsas y calla su pasado, que ha llegado a su “fase nocturna”. La madre del texto de Yépez es una madre telúrica, de la que dice el narrador: “Soy la continuación de tu vida. Soy el humo de tu café de madrugada. Soy tu mirada puesta en el vacío. Soy tu alacena que te mira. Soy un gato parpadeando en una silla. Soy tu despedida.”

También del conflicto con una madre elusiva habla “Mundos lejanos”, de Héctor de Mauleón. Esta madre que nunca puede quedarse en una casa es, dentro de su aparente sencillez, un personaje profundamente inquietante, y el hijo que la ayuda en su mudanza a mitad del conflicto oaxaqueño comparte con el lector esa angustia corrosiva que, por lo visto, lo ha atenazado siempre: “Yo me pregunto cuánto durará esta vez. Qué es lo que vendrá luego.”

El comienzo de “Mothernity, postmothernity”, de Fabrizio Mejía, habla también de una madre artificial, madre por costumbre generacional, que parece negarse desde que el hijo nace: “Nunca he podido ocultar que nací por cesárea: cuando me voy de una fiesta jamás utilizo una puerta; lo mío es salir por la ventana.” En venganza o correspondencia con cesáreas e incubadoras, este hijo se mete toda clase de drogas, come en tupperwares fríos y escapa de casa por la ventana. Si la madre de esta narración es una madre americanizada, también lo son los nombres en el cuento de Xavier Velasco, “Diario de Vivilú”, en el que una niña tortura a su muñeca Betilú exactamente como su madre la tortura a ella. Este cuento es deliberadamente cruel y su efecto resulta demasiado hechizo como para resultar convincente. Igualmente americanizado es el de Martín Solares, “En los campos de Alabama”, en el que la madre de dos niños que viven a mitad de un maizal es abducida por unos extraterrestres, junto con su vaca. Con todo y su final desconcertante, à la César Aira o David Lynch, es el cuento más divertido del libro.

Ya en la ficción absoluta, Eduardo Antonio Parra y Álvaro Uribe nos entregan dos elaboraciones literarias. El cuento de Álvaro Uribe se aparta un poco de la relación entre madres e hijos y, en “La otra”, habla de la mujer confinada en el hogar por ser madre, la Amalia condenada a mirar a través del espejo a esa otra mujer, Amelia, la amante de su marido, con quien entabla, a través de la competencia y la imitación, la verdadera relación más allá del hombre. Eduardo Antonio Parra propone una historia del norte, “La madre del difunto”, en la que un sentimental ayudante de comisario mima a un cadáver anónimo por pura solidaridad filial. Perfectamente urdido, como todos los cuentos de Parra, quizá el final podría ser mejor.

Todo sobre su madre puede ser un curioso catálogo de madres o de hijos, según se vea. Tras leerlo queda claro que el tema de la madre siempre duele, pues la mayoría de las que figuran en el libro tienden a ausentarse en cuerpo o espíritu, lo cual resulta ser una extraña revelación en el país de las mamacitas omnipresentes y los padres sin rastro. ~

(ciudad de México, 1960) es narradora y ensayista. La novela Fuego 20 (Era, 2017) es su libro más reciente.