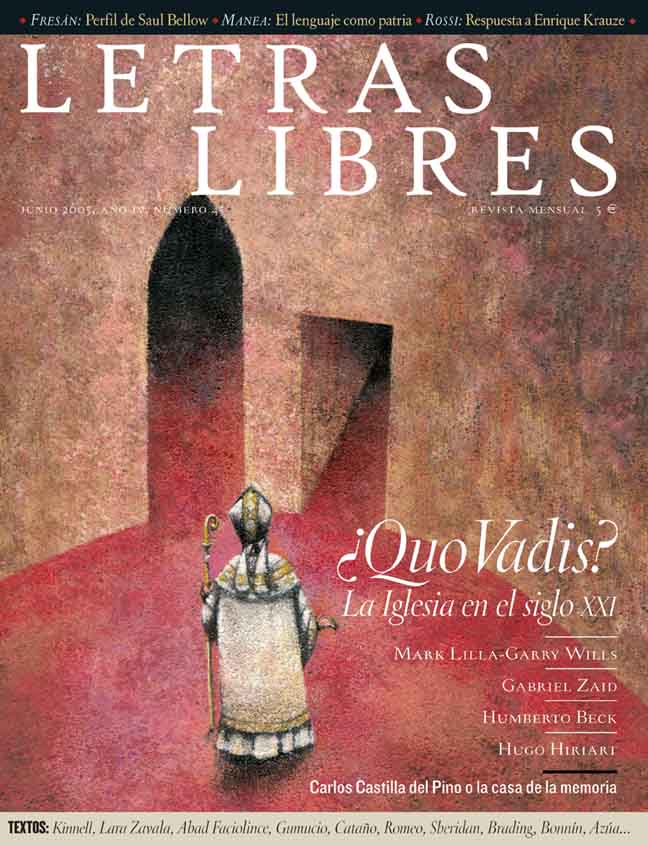

Creo que Carlos Castilla del Pino (San Roque, Cádiz, 1922), pasará a la historia por su obra de carácter autobiográfico. Sus libros de ensayos y científicos, lúcidos, claros, valiosos, me atrevo a pensar que serán asimilados en otros sobre los mismos temas que sin duda, en muchas ocasiones, aprovecharán sus rigurosas aportaciones. También como médico y profesor ha dejado su huella en multitud de profesionales, contribuyendo a la creación en España de una neuropsiquiatría con criterios científicos e intelectuales novedosos. No es poco. En realidad es mucho. Muy pronto, Castilla, que leyó a Freud en su adolescencia y continuó con otras aportaciones alemanas y francesas, se interesó por las investigaciones norteamericanas en psiquiatría, especialmente en su dimensión psicosocial (George H. Mead, Gordon Allport), y por autores como Durkheim, el joven Marx, Simmnel, Max Weber, Karl Mannheim y otros, cuyas huellas son visibles en varias de sus obras primeras, como Un estudio sobre la depresión (1966), La culpa (1968) y La incomunicación (1970). En 1954 había comenzado, de manera paralela a la dirección del dispensario, a pasar consulta como psicoterapeuta. Estas memorias permiten una lectura plural de diversas disciplinas: historia de la Guerra Civil Española, historia social, historia moral, médica, académica, etcétera. Me detendré sólo en algunos aspectos tanto de la obra como del personaje con el fin de trazar un posible perfil, una visión sin duda parcial, de esta memoria y su autor.

Castilla del Pino quiere recordarlo todo. Quiere recordar a la persona, el lugar, la indumentaria, lo que se dijo, y la concatenación de cosas y procesos de esto y lo otro. Sin memoria no hay vida humana, de hecho somos porque recordamos. Los hindúes relacionan acertadamente el olvido con la muerte. Ahora bien, la memoria individual (no la memoria depositada en las bibliotecas y en los bancos de datos) está construida, moldeada, por el olvido. Para caminar hay que dejar los senderos que se abren hacia los lados. Castilla del Pino tuvo, desde muy joven, una clara conciencia de que iba hacia algún lugar, de que vivir su vida era cumplir un proyecto, el suyo, el de ser: un devenir marcado por el empeño. Era orteguiano antes de leer a Ortega y Gasset, y cuando en 1996 terminó el primer volumen de sus memorias, Pretérito imperfecto (1997)1, cumplió con la preceptiva biográfica de trazar los rasgos y los desafíos de una fuerte vocación. Es evidente que Castilla del Pino no ha recordado todo en los dos gruesos volúmenes de sus memorias; no me refiero a todo lo que ha conformado su vida, sino a lo que ha seleccionado. Hay personas o aspectos de su vida a las que voluntaria o involuntariamente ha dedicado una atención mínima, esquemática; aunque también es cierto que no creo que haya dejado nada importante de lado. Su memoria es rigurosa, valiente, seria, asistida por un vocabulario muy exacto y rico. La presencia mayor, en el orden histórico, es la de la Guerra Civil y sus consecuencias, y la recurrencia más honda, el número y las circunstancias de los asesinados desde el comienzo del alzamiento en 1936 hasta los años de posguerra, de los que —como ha insistido el historiador británico Paul Preston— aún desconocemos las cifras exactas, mayores de las que hasta hace pocos años se conjeturaban. Pero no sólo la estadística, sino los aspectos biográficos y morales de esas muertes y de los que estuvieron implicados en ellas, ha formado parte de su preocupación constante. En el orden personal —quiero decir, en el de la construcción del sujeto—, destaca, y casi con la misma intensidad que lo mencionado, su vocación médica, unida ésta insoslayablemente a su dimensión social, política y académica.

Quiero añadir algo sobre el ejercicio de memoria de Carlos Castilla: por un lado, al haber procedido a lo largo de su vida como un historiador que ha guardado minuciosamente (en su memoria y fijados en documentos) datos relevantes y, también, banales, ha contribuido, con esta biografía (que considero de las dos o tres más importantes que se han publicado en España en cualquier época, y en principio, aunque de otro orden, sólo pienso en Los Baroja, de Julio Caro), a la historia política, a la sociología, al estudio de las costumbres de un determinado periodo histórico español, además de a los entresijos académicos y clínicos de la psiquiatría española, sin olvidar que son, también, el retrato de un personaje.2 En otro extremo, abunda en ocasiones en datos que sólo sirven a la psicología del autor (quiero decir, quizás, a la manía del autor) y que una buena narración biográfica ha de dejar a un lado. ¿Qué importancia puede tener dentro de la obra que uno de sus profesores tomara un café con leche con “tres galletas María”? Pongo un ejemplo entre muchos: Castilla del Pino lo escribe porque lo recuerda (estoy seguro de que fueron tres y no dos), y ese tic dice algo de su psicología, pero el dato es prescindible. En el segundo volumen, Casa del olivo (2005), que cuenta fundamentalmente su vida en Córdoba, ya establecido como médico y luchando por el acceso a la cátedra, ese tipo de recuerdos continúa y quizá se justifiquen por el tipo de narración propia de un realismo minucioso. Creo entender que esos excesos mnemotécnicos, que caracterizan al autor por el uso que hace de ellos, están dinamizados por los sucesos traumáticos que contaré enseguida.

Dos hechos son centrales en la formación de la psicología y la vida de Castilla en esta primera etapa: siendo todavía niño, su padre enfermó de un grave enfisema cuya insuficiencia respiratoria le afectó el corazón. En vez de compartir su esposa la habitación con él y atenderlo, ésta hizo que el niño durmiera en la misma habitación de su padre; en definitiva: lo forzó a ser testigo de la enfermedad y agonía paternas (su padre muere en 1933 mientras él reside, desde 1932, como estudiante en un internado en Ronda). Castilla no analiza con detenimiento esta decisión materna, pero es obvio que marcó su vida. A esto hay que añadir que su padre tenía claros proyectos para él: que fuera arquitecto y que se desentendiera de la música, a la que era aficionado (como su madre). Pero ha sido y es neuropsiquiatra y melómano. Y en contra de su pasión por conservar papeles y cosas, el joven Castilla del Pino fue deshaciéndose de todas las cartas que recibía de su padre, hecho difícil de interpretar, como él mismo advierte, pero apunto una hipótesis, quizás no del todo descabellada: su padre, desde su enfermedad y sobre todo desde que le obliga su madre a ser testigo de ella en su propio cuarto, acentúa su conciencia de la pérdida, de la muerte, del muerto que alguna vez, muy pronto, va a ser su padre. De alguna forma, guardar sus cartas (que tratan de aleccionarlo, entre otras cosas, en otro proyecto personal) era seguir compartiendo la memoria de su agonía. En cuanto a la relación de su madre con la muerte, hay otro dato relevante que enriquece lo mencionado. A petición de su hijo, de doce años y con gran vocación ya entonces por la medicina (había leído un poco antes La historia de San Michele, de Axel Munthe, y sobre todo las memorias de Ramón y Cajal, Recuerdos de mi vida, que fueron claves en su decisión), intercedió con un médico de San Roque para que le dejara presenciar las autopsias. Estamos en un pueblo de España en 1934, y no es necesario que me detenga en detalles (que sí se encuentran en la obra de Castilla) sobre lo que supone asistir a esas escenas. Piénsese que ese niño no había visto aún a ninguna persona mayor desnuda, pero que pronto va a contemplar sus vísceras y va a ayudar a abrir algunos cráneos. El segundo acontecimiento traumático, ahora de orden personal tanto como histórico, sucede el 27 de julio de 1936: al iniciarse la sublevación franquista, dos tíos suyos y un primo fueron fusilados en la calle, casi en presencia suya, por milicianos pertenecientes a la CNT y a la FAI. Uno de sus tíos era su tutor desde la muerte de su padre. El muchacho oyó los tiros y logró salir de la casa materna y ya en la calle contempló los cuerpos de sus familiares desangrándose. Apenas si habla de su reacción anímica; de hecho, el autor apenas si se detiene a lo largo de su vida, y acaso éste sea uno de los rasgos de su personaje. Distanciamiento de lo afectivo y enorme capacidad clasificatoria, dominio de sí, apuesta irrenunciable por razonarlo todo. No hace mucho, con motivo de la salida de su segundo volumen, Casa del olivo, le oí entrevistado por la radio, y ante una pregunta un tanto escéptica de por qué nos equivocábamos tanto, Castilla del Pino respondió enseguida: “Porque sentimos”, atribuyendo tal vez al ejercicio de la razón una actividad de tipo lógico despegada de los afectos (en su sentido profundo), algo que quizá sólo sea posible en ciertas investigaciones científicas. Creo que el filósofo y también memorialista Julien Benda (1867-1956) no hubiera dicho otra cosa. De hecho, Benda rectifica el famoso adagio de Pascal sobre las razones del corazón de la siguiente forma —que tal vez el autor de Teoría de los sentimientos3 encuentre acertada—: “El corazón tiene sus motivos que la razón desconoce”. Pero en este mismo libro citado encontramos en realidad una concepción que lo aleja de Benda y de lo que dijo improvisadamente: “En el orden psicológico, hay muchas diferencias en la esfera cognitiva de los seres humanos, que se traducen en variaciones de nuestras aptitudes y capacidades intelectuales, pero los sentimientos son los que nos distinguen en tanto que sujetos para una relación irrepetible.” ¿Somos irrepetibles por nuestros errores? Tal vez en esta tensión hay una confesión inadvertida: la necesidad contradictoria de poner a buen recaudo los sentimientos y, al mismo tiempo, de darlos razonablemente razonados. En el segundo volumen de sus memorias, Castilla cuenta algo significativo que tiene que ver con el bloqueo emocional ante la muerte de sus familiares. Había heredado de su tutor una pluma fuente que utilizó durante sus estudios en Ronda, luego en sus tiempos universitarios de Madrid, y siguió usándola en su trabajo. Un día, al poco de casarse, a su mujer de entonces, Encar, tras pedirle la pluma para firmar algo, ésta se le desprendió de la mano y cayó a una estufa, donde se derritió al instante. Todavía cuando escribe, con ochenta años, dice: “Fue un trauma tan doloroso que aún no me he recuperado de él”. Parece obvio que hubo un desplazamiento afectivo, pero ¿por qué?

De cualquier forma, este amor por el razonamiento crítico y la clasificación, así como la indiscutible inclinación moral de Castilla (amor por la justicia y por la verdad), le llevan muy pronto a distanciarse del régimen franquista, de hecho antes de que acabara la guerra. Castilla lo explica no como una reacción política sino “estética, intelectual”, visto el fenómeno desde la madurez del narrador. Dicho con otras palabras, la retórica franquista le pareció indefendible, a pesar de que él no era por entonces republicano y de que gente de la República había asesinado, casi ante sus ojos, a tres familiares muy cercanos. De aquí surge una línea que luego trataré de enriquecer con los datos que aporta nuestro autor, y que me lleva a ver a Castilla del Pino como un superviviente empeñado en no dejarse arrebatar su vida ni, sobre todo, lo que esa vida quiere, lo que quiere ser. De esa fecha, cuando tenía doce años, es la fantasía de tener un estudio-vivienda bajo tierra, una especie de sótano muy profundo al que se descendía por una escala que podía retirar, y en cuya sala habría una gran biblioteca, una mesa y un sofá. Posteriormente y durante treinta años, el autor tuvo su biblioteca y cuarto de trabajo en el sótano de su casa, y actualmente (la metáfora se invierte) en el tercer y último piso de una casa de campo. Ese sótano es una tumba, un lugar que no se comparte con nadie, totalmente aislado, pero es, por otra parte, el lugar —gracias a los libros— a través del cual accede al mundo, o más bien: desde donde lo estudia. Por un lado: una verdadera pasión por la historia, casi exclusivamente por la historia de España en el periodo que le ha tocado vivir, y dentro de ella por la Guerra Civil y sus consecuencias; a lo que hay que añadir una alta sociabilidad y un interés grande, no sé si por amigos muy particularizados e íntimos o por una amplia variedad de seres humanos, en la que se incluyen muchos de sus pacientes. Por el otro, la necesidad de aislamiento, manifestada incluso por una fantasía recurrente: tener su habitación a quince metros bajo tierra. En una presentación en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, alguien citó el segundo volumen, no intencionadamente, como Casa del olvido, rectificando enseguida. ¿Podría tener ese espacio de la memoria una dimensión de olvido? ¿Una búsqueda de olvido? ¿Una abolición de la muerte? Quizás no: Castilla se aísla, o quiere aislarse, tal vez como de niño se acercaba a los cuerpos, convirtiéndolos en objetos para neutralizar su pregunta emocional. A veces, como veremos, las respuestas personales que da a las muertes de sus cinco hijos carecen de emoción, aunque no de valor y de reflexión moral; también son expresión de su sincera perplejidad, en la que no deja en ningún momento de confesar su limitación como educador y padre. Informaré al lector que una de sus hijas se suicidó, dos hijos murieron de sida (tras algunos años de excesos alcohólicos y heroína), uno más por accidente de tráfico y el quinto, su hija mayor, a causa de un cáncer de colon del que no quiso intentar curarse. En ningún momento, que yo recuerde, reflexiona sobre el hecho de que su ausencia de deseo de tener hijos, que afecta también a su mujer, Encar, quizás fuera algo que sus propios hijos percibieran desde muy pronto. Más que las explicaciones sociopsicológicas que aduce —sin duda pertinentes, pero parciales—, creo que lo que cualquier hijo siente es si es querido o no, y Castilla mismo dice que sus actividades con ellos no eran espontáneas, sino que las realizaba por puro deber. De hecho, aunque dos de ellos viven aún —por un extraño amor a la verdad, cuya semejanza con Benda, de nuevo, es evidente—, no recuerdo que dé noticias de ellos, y no duda en declarar a la prensa que no quiso tener hijos, que eran un obstáculo para su plan de vida, pero que tardó en darse cuenta. Sin embargo, a pesar de que no quisieron tener hijos, entre 1952 y 1958 tuvieron siete. Curiosamente, Castilla ha conseguido realizar también ese deseo primero, aunque no haya querido que ocurriera así: en la actualidad está nuevamente casado, no ha tenido hijos con su segunda mujer y vive tal como había proyectado. Pero dejemos ese tema, por lo delicado, a pesar de que no es precisamente algo anecdótico en su biografía. Pocas cosas relacionadas con el empeño de ser se le han resistido a este hombre, pero ¿es verdad, como afirma, que la felicidad estriba en cumplir lo que se quiere ser? Tengo mis dudas. Creo que es una afirmación excesivamente racionalista; porque nadie sabe del todo lo que quiere ser y tampoco si, una vez conseguido, le va a resultar tan placentero. Hay que añadir que el cumplimiento de nuestros deseos a veces significa la negación de los del otro. Uno quiere ser, qué duda cabe, y Spinoza afirmó de manera memorable la perseverancia de todo lo que es, pero la historia cambia (nuestra historia cambia). El que desea no es una criatura prístina, aunque es cierto que nos pasamos la vida tratando de responder las preguntas iniciales. De cualquier forma, parece evidente que Castilla del Pino ha logrado, a pesar del periodo histórico que le ha tocado vivir (las tensiones sin cuento de la República, la guerra y la interminable dictadura franquista), conducir su vida hacia su proyecto intelectual y emocional, queriendo su querer y luchando por transformar el medio que le ha tocado en suerte.

La sociopsiquiatría de Castilla del Pino es muy coherente con su psicología y con las inclinaciones de sus preocupaciones intelectuales. Para Castilla, lo ocurrido durante la Guerra Civil e inmediatamente después alcanza no sólo a los ejecutores sino, desde un punto de vista moral tanto como psicológico, a los que permitieron que esos crímenes pudieran darse, a los cómplices en un grado u otro. No es posible, afirma, ser impune. De hecho, su primer libro, Un estudio sobre la depresión, es en alguna medida el resultado de esa reflexión, de cómo la culpa social (resultado de ese periodo histórico) influye en la vivencia anímica, biográfica, del individuo. Su extensa experiencia médica le hizo pensar en la responsabilidad que los poderes políticos (y religiosos) tenían en los padecimientos personales. Al fin y al cabo no hay individuo sin sociedad, aunque algunas sociedades pretendan acabar con sus individuos (en aquello que tienen de irreducibles precisamente). De aquí su politización, cercana en un principio al Partido Comunista (sin creer en la URSS primero ni en la Cuba de Castro después) y, más tarde, al PSOE. En otro sentido, Castilla se ha desvelado porque la memoria de los que sufrieron tales atrocidades no se desvanezca sin dejar testimonio de las mismas. Hace poco escribió Jorge Semprún un bello texto sobre los campos de concentración nazi (él estuvo, como se sabe, en Buchenwald hasta 1945) en el cual era evidente su temor a que en breve ya no quedaría nadie vivo que pudiera ser memoria de aquel horror. Castilla sabe que la memoria también se hereda (es una educación, una moral) y lo importante es mantenerla viva aunque no sea uno el testigo de lo recordado.

El mundo de Castilla del Pino (el que aparece en sus memorias, no excluyo que pueda haber otros), es un mundo español, y me atrevería a decir que con sólo personajes españoles. Es cierto que aparecen nombres de colegas extranjeros, pero forman parte de repasos curriculares. Los retratos, hechos con agudeza y sentido del equilibrio, corresponden a López Ibor, Sarró, Pedro Laín, Castellet, Sacristán, Jesús Aguirre, Ricardo Gullón, José Luis Aranguren, Rafael Alberti, Juan Bernier, Julio Aumente, Javier Pradera, Luis Martín Santos, Felicidad Blanc, a los que hay que sumar otros esbozos o perfiles, no menos importantes, de personas menos conocidas, o desconocidas del todo, del mundo social. Vale la pena citar algunas líneas, que, obviamente, deforman la visión total, pero son veraces en su parcialidad: Benet: “tenía una imperiosa necesidad de exhibir su displicencia […] un gran y casi permanente actor (lo digo sin ninguna connotación peyorativa)”. Pradera: “Como víctima de su carácter, Javier Pradera ha sido un dilapidador de afectos. Si se le quiere, muchas veces es a pesar suyo”. Aguirre: “en Jesús podía uno detectar actitudes de seriedad y entrega y, poco después, en un grupo más amplio, aparecer como un exhibicionista compulsivo”. Blanc: “Probablemente, el infierno de su relación con Panero y con sus hijos acabó endureciéndola. Nunca usó su sufrimiento para justificarse. Y pagó con el desprecio, aunque tardío, a quienes se lo provocaron”. Además de su evidente interés por su disciplina profesional, la historia social de España tiene una presencia central. Y dos artes: la música y la literatura, aunque lamentablemente nos ha dejado aquí muy poco sobre sus gustos y opiniones literarios (¿por qué no decirnos en siete u ocho páginas lo que le gusta, no le ha parecido importante en la construcción biográfica?). Es evidente su amor por la tradición novelística de tipo realista que va de Balzac a Tolstoi. Así como su amor por Proust y Thomas Mann. Hace unos meses declaró a Juan Cruz: “ya no impactan tanto los libros… Eso fue hasta los 18 años, Goethe, Dostoyevski”. Quizá sea otra de sus frases contundentes, pero alguna significación tendrá lo dicho: ¿Ya estaba formado su gusto entonces? ¿Y su sensibilidad había dejado de ser impactantemente receptiva en cuanto a lecturas? Es extraño, porque, a pesar de su pasión lectora, estoy seguro de que a esa edad no había leído a muchos de los grandes clásicos. En fin, entre los españoles del siglo XX, un nombre va y viene, Pío Baroja. Las ausencias son la poesía y la pintura. En cambio está su amor por la naturaleza, especialmente por los árboles. También por algunos animales, sus perros, hacia los que expresa sentimientos intensos. En algunas líneas en las que habla de árboles (algunos plantados por él mismo) se transparenta una nostalgia interesante, no del pasado sino —acéptese la paradoja— del futuro, y también es fácil constatar en ese ánimo la vislumbre de la soledad humana en contemplación de un mundo (el natural) que ignora precisamente ese vínculo.

Castilla del Pino detesta la impostura. Su decidida apuesta moral ha marcado su vida, y creo que se puede deducir de sus memorias que es un hombre honesto y valiente. En este sentido, la imagen que la lectura de sus memorias me deja es la de alguien a quien se puede mirar de frente y de quien —en cualquier circunstancia, pero también en las difíciles— uno se podría fiar. Quizás porque, hasta donde le ha sido posible —y nadie es transparente ni para los otros ni para sí mismo— ha sabido pensar su vida. Creo que su reflexión es un ejemplo algo inusual en la literatura intelectual española, asistidos como estamos por la tendencia al compadreo y a disculparnos, cínicamente, nuestras debilidades. Si nuestro pensamiento crítico es débil, nuestra memoria no lo ha sido menos. Pero la memoria crítica de Castilla del Pino corrige esta ausencia. Al mostrarnos lúcidamente su vida y una parte de la vida social y política del siglo XX español, Carlos Castilla del Pino también permite vernos mejor a nosotros mismos, saber lo que hemos sido y, así, lo que podemos ser.-

(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)