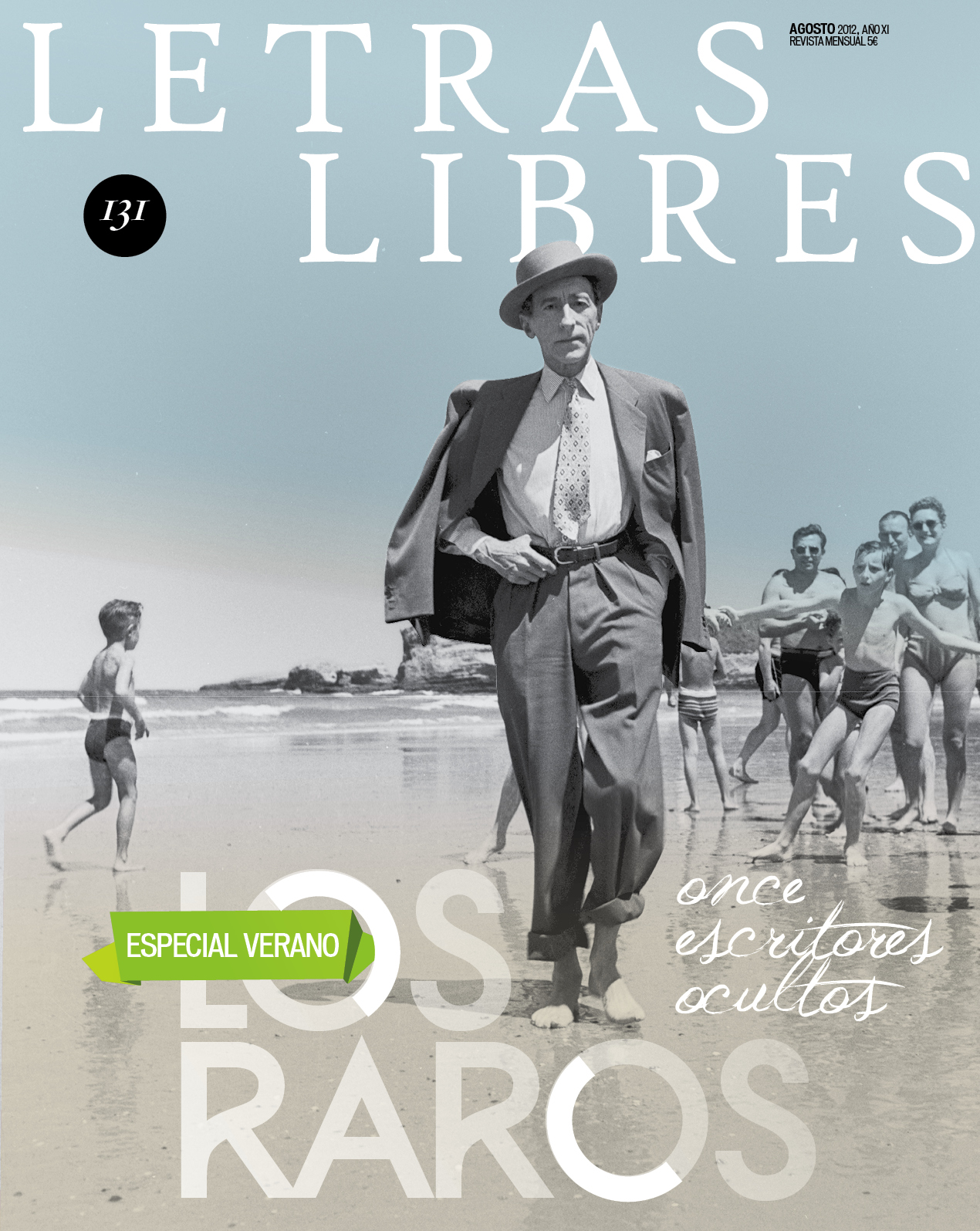

Quizás sea necesario recordar, así sea brevemente, algunos datos de la vida de Nicolás Gómez Dávila. Nació en Bogotá en 1913 y a los seis años se trasladó con su familia a París, donde estudió con los benedictinos. Debido a una neumonía, guardó reposo durante dos años, padecimiento que en algunos ha desembocado en la erudición y en la poesía. Aprendió numerosos idiomas. Volvió a su ciudad de origen en 1939 y contrajo matrimonio, del que tuvo tres hijos. Salvo un largo viaje por Europa, vivió recluido en una cómoda casa con una hermosa y amplia biblioteca. Era un hombre muy alto y algo cojo, elegante, adinerado. Falleció en 1994, ignorado por casi todos, sin haber levantado la voz ni deseado hacer nada. Apenas publicó –y casi contra su voluntad– algo en vida, así que puede considerarse que escribió solo para la posteridad y habló apenas con algunos contemporáneos. No era de su siglo o, mejor dicho, su manera de serlo fue negándolo. A veces se ha dicho que Gómez Dávila fue un escéptico. Tengo mis dudas. Creo que su obra descree, en ocasiones con una agudeza distante, de la modernidad. En realidad fue un creyente de la divinidad cristiana y un escéptico de la modernidad, sea la del racionalismo crítico, la de Marx o la de Comte. Ni teleología materialista encarnada en un proyecto político ni progreso cientificista.

Quizás su orgullo radicó en escribir miles de aforismos, a los que denominó “escolios”, a un texto implícito de apenas una treintena de páginas insertas en un librito publicado en 1959, al parecer sin su consentimiento, bajo el título Textos (trescientos ejemplares fuera de comercio). Ahí establece las bases de su credo reaccionario que, a lo largo de las mil cuatrocientas páginas de los escolios, en la edición de Atalanta, enriquecerá incluso contradiciéndolo en muchas ocasiones. Comentar un texto primero, una intuición oscura o crípticamente formularia que hay que desplegar, fue su tarea. Las dos bestias contra las que arremetió fueron el comunismo y la democracia: porque ambas son, para Gómez Dávila, una religión antropoteísta. La democracia ha situado al hombre en el centro de la historia, y su fin es ella misma; cabe por lo tanto describirla con los atributos clásicos de Dios. No es un panteísmo sino la razón histórica. El hombre es evolución, comenzaron a pensar en el XIX, o es un ser cuya esencia es histórica. Tanto la democracia como el comunismo se apoyan –piensa nuestro escritor– en una filosofía de la historia que oculta o revela, en su fascinación por el hombre, una teogonía agónica. Su signo es un exaltado voluntarismo. No es la nostalgia por la condición perdida, una visión dualista, sino un monismo cuya plétora es el futuro. La naturaleza de la democracia ha de ser atea porque necesita que Dios no exista para afirmar su divinidad, que es la identidad de razón y necesidad. Es decir, que la naturaleza del hombre es histórica siempre que se entienda que esta es una visión monista que supone un dios inmanente, aunque desvirtuado. Sin espesor, su voluntad se apoya en un presente que aspira a perpetuarse en su progreso. La historia, naturaleza del hombre, es racional y la razón individual coincide con ella. Comunismo y democracia remedan, cada uno con sus características, la omnipotencia divina. El verdadero reaccionario, que Nicolás Dávila parece encarnar, es el rebelde contra este materialismo monista que sitúa al hombre (soberanía del Estado, soberanía del pueblo, exaltación del individuo) en el centro de su historia. El reaccionario condena la historia y se acomoda a ella, al menos en esta versión que coincide con un Gómez Dávila dandy. Como Borges, piensa que la democracia es una perversión de la aritmética: “El número de votos que elige a un gobernante no mide su legitimidad sino su mediocridad.”

Para Gómez Dávila el hombre es tradición y, en lo profundo, eternidad, así que la exaltación de la novedad, del instante, de lo que apenas tiene memoria o cree inventarla suscita en él un rechazo profundo. No olvidemos que nace con las primeras vanguardias y vive en Francia durante la eclosión del surrealismo y los demás ismos negadores de la tradición y fascinados por el presente. Para el pensador colombiano, los verdaderos valores tienen su apoyo en lo metafísico, y el tiempo (Platón al fondo) no es más que una débil presencia de la eternidad cuando creemos que solo es tiempo. La historia es para él algo más que acontecimiento, o dicho de otra manera: es aquello que la excede. El rebelde reaccionario, tal como lo define nuestro escoliasta, es un aventurero metafísico. Las pretensiones racionalistas y científicas que tienen su origen en el siglo XVIII francés e inglés se ven contrarrestadas en su obra por su afinidad con el Romanticismo, que colinda a veces con todo lo que una nutrida tradición de pensadores, desde Berlin a Safranski, ha criticado como un irracionalismo responsable de algunas de las catástrofes del siglo XX. Pero en el caso de Gómez Dávila es sobre todo oposición al determinismo, por un lado, y, por el otro, al encumbramiento de la razón por encima de las pasiones y afectos. Igual que Freud, define al hombre como enfermo: una naturaleza nunca completa, cuyo terapeuta no es el psicoanalista ni la Historia, ni la narración ni la libertad, sino Dios.

En cierto sentido, la rebeldía de Gómez Dávila consiste en defender una revelación que ya ha sucedido y cuyo espesor de siglos parece tener presente frente a la fugacidad y superficialidad de lo indeterminado y contingente. No fue un católico tradicionalista sino un creyente en Cristo que veía en todo lo verdadero su presencia, una especie de paganismo asistido por una revelación única. Por eso encontramos a lo largo de su obra la idea de la inmanencia divina que la ciencia, la democracia y el comunismo habrían extirpado. En un tiempo así, abdicar, no actuar, son las premisas heroicas fundamentales en las que fundar una ética… reaccionaria. No en el logro sino en el fracaso es donde encuentra su ser, porque el hombre es un ser perdido abocado a su necesario encuentro, o dicho con su proverbial exactitud, “ser es hallarse fundado en opción”, una “hierogamia óntica”, porque “todo ser es un valor optado”. El valor, si lo es de veras, coincide con el ser, pero, a diferencia de lo que pensaba Platón, el valor no es ajeno a un ser concreto (de ahí su paradoja de cristiano pagano) sino que coincide con él. Lejos de una concepción teleológica de la Historia, el cumplimiento de la vida, su finalidad, es para Gómez Dávila el rumbo mismo (a lo Cavafis): “Toda estructura biológica es huella, en un contexto definible, de la finalidad transeúnte.” Siendo la vida el valor, ninguno de sus extremos consuma su finalidad, sino que radica en su manifestación y su tránsito.

Por todo esto, el autor de Escolios no fue un Pirrón, un Sexto Empírico o un Cioran, aunque en cierto sentido sí podría decirse que es escéptico: en la medida en que duda de las pruebas y razonamientos que aduce la modernidad para justificar la pléyade de valores que, sustentados en la razón crítica, han desarrollado buena parte de las ciencias modernas y de los críticos del dogmatismo metafísico. Ciertamente, de la misma manera en que no se puede ser escéptico radical (englobaría el absurdo de dudar del escepticismo), es compatible ser creyente y dudar metódicamente (Descartes, por ejemplo), aunque siempre hasta cierto punto, es decir: hasta donde podemos alcanzar el conocimiento por medios racionales. Kant afirmó, sin embargo, que se podía pensar sobre Dios pero no saber nada acerca de él. Sin embargo, Gómez Dávila acepta la revelación y el hecho de Cristo, y tiene simpatías por la Iglesia medieval (reprueba la tridentina y la moderna), lo que no acepta es la Historia en su sentido profano.

Dicho esto, creo que el mayor valor de su obra radica en otra cosa. En primer lugar en su estilo, en la capacidad para ser exacto y al tiempo sugerente, una manera de entender el aforismo dejando siempre la sensación de un contexto que debemos explorar. Es espléndido en su gestualidad cuando afirma con altivez: “Soy el asilo de todas las ideas desterradas por la ignominia moderna.” Es agudo en detectar la tontería, la bobería, de la que hace siglos se sabe su capacidad para abundar. Casi es una entidad abstracta, un monstruo capaz de reencarnar: “La imbecilidad cambia de tema en cada época para que no la reconozcan”, afirma con humor. Buen psicólogo, sabe distinguir entre lo que hace cuerpo y lo que lo razona: “Literatura es lo que nuestra adolescencia ha leído. Lo demás es erudición”, una frase que tanto Michel Tournier como Fernando Savater subrayarían. Es capaz de señalar la intensidad de la pasión a la pasada: “Llamamos respetables las ideas de las cuales ya nadie se enamora.” Lo mismo nos ocurre con algunos escritores, que se vuelven respetables cuando ya no los podemos leer. Esta otra le habría agradado a Lezama Lima, de hecho tiene que ver profundamente con su poética, aunque está dicha con sencillez: “La naturaleza resucita en manos de la metáfora.” O esta divisa que despierta nuestra amistad: “No he pretendido el rigor de una doctrina, sino la flexibilidad de una actitud.” Esta otra la traigo aquí en homenaje a Emerson: “¿Pero qué podemos esperar de quien no atesore un olor de tierra húmeda en el alma?” Podemos pensar en la siguiente en Confucio y en muchos aspectos de la psicología terapéutica moderna: “El hombre se cree perdido entre los hechos, cuando solo está enredado en sus propias definiciones.” Hay que cambiar de palabras, de imágenes. Muchas veces ha arremetido contra la incultura que alimenta a tanto especialista, una figura contraria al filósofo, que es un generalista. Crítico de Descartes, cercano en ocasiones a Hume, piensa que “Sin la función emotiva del lenguaje no sería posible referirnos a la totalidad del objeto.” En fin, Gómez Dávila es inagotable en todo lo que es parcial, sobre todo en los escolios que carecen de texto implícito. “Aprendiendo a admirar nos curamos de los vicios de la mediocridad.” Admirarlo nos resulta no solo fácil sino grato. ~

(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)