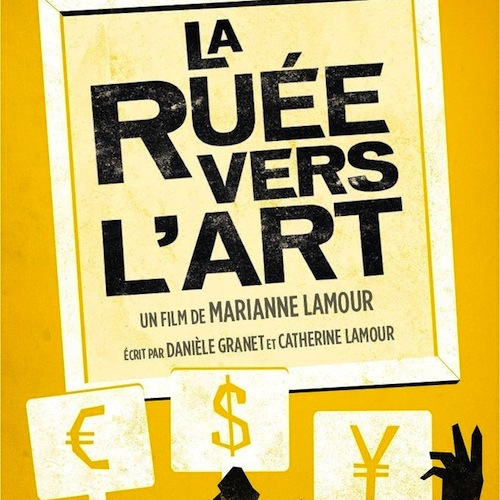

Este mes se estrenó en París “La ruée vers l’art”1, un documental de investigación que pretende analizar los entresijos del mundo del arte contemporáneo pero se detiene, comprensiblemente, en su mercado. Con mucha ingenuidad y limitaciones formales y argumentativas, el documental exhibe un mundo que se rige por parámetros cercanos a los de la Bolsa. Esto ya lo sabíamos; no es necesaria gran pericia investigativa para descubrirlo, basta dejar la cámara encendida en cualquier feria y el mundo del arte se pone en evidencia.

Las directoras del documental, tres señoras de sesenta y tantos años, persiguen por el mundo, infructuosamente, a galeristas, coleccionistas y artistas. No es tanto el peligro de desenmascarar al mundo del arte lo que las bloquea sino que para éste ellas son invisibles. Durante la feria Art Basel una de las documentalistas se acerca al galerista Larry Gagosian para entrevistarlo y le toca el brazo: DON’T TOUCH ME, le espeta.

A base de una omnipresencia agobiante en ferias y bienales (paralela al modus operandi de algunos artistas) consiguen finalmente que una pareja de coleccionistas en Miami las reciba. A partir de ese momento las señoras suspenden su espíritu crítico y se dejan seducir por ese mundo del arte que las despreciaba: se encandilan con las fiestas y opulencia de Art Basel en Miami (el festival de Cannes del arte) y no pueden contener sus ¡wow! en una visita al Foxconn del arte: el tallerde 7,000 m2 del artista chino Zhang Huan y sus cien obreros (con media hora de pausa para comer). Tiene todo de un Maestro, dicen maravilladas y Zhang Huan les explica su estrategia para escoger la mejor galería. El documental termina por suavizar su premisa inicial. El mundo del arte es inmoral cuando nos ignora pero impresionante cuando nos invita a sus fiestas privadas.

Las reacciones a «La ruée vers l’art», en el medio artístico francés han sido más de indignación hipersensible ante su reduccionismo —arte igual a su mercado— que de auto-crítica. Este documental y su recepción en el mundo del arte puede servir de metáfora del (la ausencia de) diálogo entre el arte contemporáneo y sus críticos.

Está el mundo del arte, autosuficiente y satisfecho de sí mismo que rechaza que se le reduzca a una serie de intercambios bursátiles y con ello los reproches justificados de su codependencia con el mercado del arte. Por otro lado, la tímida y dubitativa crítica interna o ligeramente marginal (nuestras amigas documentalistas, algunos artistas, etc.) que rechaza ciertos aspectos del mundo del arte pero espera formar parte de su festival de Cannes y sus bienales. Y finalmente, los acérrimos detractores del arte contemporáneo que dirimen con una pobreza teórica (e incluso argumentativa y sintáctica) que provoca consternación más que indignación.

Cada actor en este juego parece satisfecho con su papel. Cada contraparte, siendo establishment, se define como su alternativa: la crítica reaccionaria que no presenta alternativas con sus diatribas rancias, necias y no propositivas; los gestores, curadores, artistas y promotores del arte contemporáneo dominan el panorama cultural y aunque se desmarquen del mercado, les resulta —incluso en su mínimo exponente de centro de arte independiente o galería en ciernes— indisociable.

Y el mercado del arte, más allá del bien y del bien, no tiene interés ni necesidad de definirse como alternativa ni como establishment . No le toques el brazo a Larry Gagosian, por favor.

La socióloga francesa Nathalie Heinich2 describe esto como un diálogo de sordos: artículos como ese [“Arte contemporáneo: el dogma incuestionable”] son caricaturescos y por lo tanto es fácil hablar de ellos. Retoman sistemáticamente las críticas del arte contemporáneo a partir de los criterios del arte moderno, sin ver que este último no es más «natural», más consubstancialmente artístico que el arte contemporáneo o el arte clásico […] si queremos criticar eficazmente una concepción de arte que nos disgusta, hay que hacerlo en nombre de la concepción que defendemos y no de una supuesta «esencia» del arte. Avelina Lésper ignora, al parecer, que sus argumentos fueron ya desarrollados hace treinta años, y de una forma más sutil, en Francia […] y que esto no los hizo más convincentes a los ojos de los defensores del arte contemporáneo. De un paradigma a otro la discusión es imposible.”

Lo que Heininch no sabe —cómo podría, si el espectador francés dejó de sentirse ofendido por el arte contemporáneo hace años— es que ese tipo de “crítica” aficionada no pretende dialogar con el mundo del arte contemporáneo sino predicar a los convertidos: al público que se declara escandalizado por “la charlatanería” del arte contemporáneo y que encuentra en artículos como esos un PowerPoint de lo que Heinich llama “pereza intelectual”; la manida premisa “eso no es arte, hasta un niño podría hacerlo” (curiosa por otro lado, la validez de su variante: “eso no es crítica, hasta un niño podría hacerla”).

El malestar y la ofensa entre el público detractor del arte contemporáneo tiene como base una confusión poco explorada: la carga de valor que nuestra cultura deposita en el arte. “No hay que confundir identidad (ontológica) con valor (axiológico). Un adefesio [una charlatanería, una tomada de pelo] sigue siendo una obra que se considera arte: simplemente es una mala obra de arte. Igual que una comida en un restaurante, es una comida, aunque sea mala [o una emoción, mala o buena, es siempre una emoción, como decía Duchamp]. El que confundamos de tal forma ontología y axiología hace que hagamos del arte un valor y no consideremos que pueda haber arte sin valor artístico.”

También este mes, Pierre Bourdieu ha publicado un libro sobre la revolución y el escándalo que significó el “Almuerzo sobre la hierba” de Manet para el mundo del arte de la época. La obra fue recibida con bromas fáciles, caricaturas y guirigay de aquellos que no entendían nada, aquellos que “tenían miedo”. Bourdieu llama a esta reacción la “risa populista”. El periódico Libération dedicó varias páginas al libro que considera una “tentativa de defender los avant-garde o la revolución artística a la vez contra el populismo que contra el intelectualismo”. El populismo como el rechazo del arte por parte de aquellos que se sienten excluidos de él. Y el intelectualismo como confiscación del arte como saber que se transforma en ganancia simbólica: tengo el conocimiento (entiendo de arte), por lo tanto tengo el poder.

Felipe Ehrenberg se admiraba en su carta abierta a Lésper de que los artistas a los que ésta ataca “en su generosidad, no le hayan mandado citatorios por calumnia y difamación”. No me parece que sea precisamente la generosidad lo que mueve a dichos artistas sino la indiferencia absoluta. Lésper, desprovista de bases teóricas y con cierta ingenuidad (como las señoras del documental francés pero con una estrategia de ataque bien definida) intenta acosar insistentemente a un mundo que la ignora, para el que ella no existe, sobre el que no tiene ninguna influencia: un mundo cuya trayectoriaconceptual y comercial continúa incólume —¿de qué otra forma podría ser?— ante sus críticas.

¿De dónde surgirá, entonces, el tan necesario diálogo crítico con y contra el mundo del arte contemporáneo? Quizá de sociólogos, filósofos y escritores ocupados por ahora (como este artículo) en la crítica a la crítica al arte contemporáneo y/o su ausencia.

¿Y el arte, mientras tanto? ¿Sobrevivirá a la ausencia de diálogo crítico? ¿Hasta qué punto lo ahogará el mercado? ¿Se beneficia o perjudica de esta sobreabundancia de artistas que duran una obra, de obras que duran un día y cuestan un millón?

El arte va bien, tranquilos. A pesar de todo, su democratización sigue dando lugar a una facilidad de producción, colaboración interdisciplinaria, distribución y acceso público que son excitantes. Como espectadores, si nos desperezamos intelectualmente, tenemos oportunidades de juicio crítico y análisis —¿poder?— que quizá no habíamos tenido nunca antes en la historia del arte. Y, sobre todo, este maremágnum es el caldo de cultivo ideal para el avant-garde que se está gestando ya, a una distancia sana del establishment y el dinero, en diálogos cuyas partes gritan menos y escuchan más, se informan, provocan y se toman menos en serio.

1 De la frase La ruée vers l’or (la fiebre del oro) en donde ruée podría traducirse como estampida o tropel.

(2) Heinch, N. (Septiembre, 2013) Un Dialogue de Sourds. Books, 46.

Ejerce la polivalencia diletante, vive entre México y París y, cuando no le queda otro remedio, trabaja como artista.