Hoy por hoy, la política mexicana es un teatro (mitad farándula, mitad reality show) trasmitido en vivo por los medios de comunicación y ubicado en el Eje “Los Pinos-Zócalo-Donceles-San Lázaro”, en cuyo escenario hablan el Presidente y su esposa, el Gabinete, el Jefe de Gobierno del DF, senadores, diputados, algunos gobernadores y el coro de la clase política, mientras el resto del país bosteza, abuchea o guarda silencio en las butacas. Para cambiar este desorden de cosas, para tomar la palabra, para alentar una participación política madura, informada y eficaz, los espectadores debemos dejar el teatro y organizar un espacio propio cuyo propósito sea elevar la calidad del debate público.

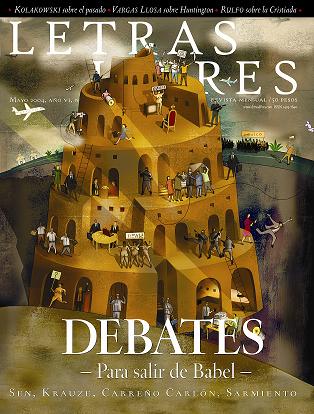

Nos urge salir de la Babel de confusión en la que vivimos. A casi cuatro años de aquel esperanzador día de julio del 2000, cuando los mexicanos conquistamos nuestra transición a la democracia electoral, el país atraviesa por un estado de profunda confusión y desencanto. Sabemos que México está creciendo a tasas alarmantemente bajas, que ha perdido competitividad, mercados y fuentes de empleo, que varias instituciones del antiguo Estado benefactor están en quiebra. De no haber cambios de fondo, el futuro nos deparará una nueva crisis como la de 1982 o 1994, sin que podamos entonces llamarnos a sorpresa ni haya operaciones internacionales de rescate que puedan salvarnos. No falta quien culpe a la democracia de la parálisis y añore un régimen autoritario y quizá hasta corrupto, pero que garantice orden y progreso. Son todavía los menos. Diversas encuestas indican, por el contrario, que el mexicano no ha desesperado de la democracia. Su crítica se enfila sobre todo contra el Ejecutivo y el Legislativo, que han protagonizado tres años de mucho ruido y pocas nueces. A últimas fechas, y debido a las revelaciones de corrupción dentro del gobierno del DF, la crítica severa ha alcanzado también al Jefe de Gobierno y a su partido. Esta exasperación con respecto a la clase política y los partidos es comprensible pero parcial. Aunque en mucho menor grado y por razones distintas, los otros dos poderes clásicos (el Judicial y el “cuarto poder”, la prensa) tampoco han estado a la altura de las circunstancias. Y no sólo ellos, también han fallado instituciones clave como la Iglesia o las grandes universidades, los grupos de poder empresarial y los intelectuales, y la propia sociedad civil, sobre todo los grupos que siguen enarbolando la ley del machete contra el imperio de la ley. En diversa medida, todos somos responsables. Conquistamos la democracia pero no hemos sabido cómo habitarla.

Quizá la falla central del Presidente Vicente Fox, su falta de liderazgo, sea connatural en los líderes carismáticos: los destructores del antiguo orden no son constructores de un orden nuevo. Ahí está el caso de Walesa y Gorbachov, y ahora (o hasta ahora, desgraciadamente) el de Fox. ¿Por qué, teniendo tan buena comunicación con el pueblo, no se concentró desde un principio en ofrecerle una visión coherente, en orientarlo sobre el contenido de su programa para que, una vez informado y convencido de la viabilidad de su proyecto, el pueblo presionara legítimamente al Congreso? Porque no tenía ideas rectoras que lo convenciesen a él, para luego convencer a los demás. Fox nunca trasmitió una idea puntual y sustanciada del “cambio” que nos propuso encabezar. A la distancia, sus palabras de campaña parecen promocionales de venta. Reconociendo su buena fe y honradez, el mérito histórico de su campaña (que nadie podrá regatearle) y los aspectos positivos de su gestión (por ejemplo la Ley de Transparencia, el manejo “macro” de nuestra economía, mayor independencia en el ámbito de las relaciones internacionales), el drama del presidente reside en que no entiende (ni ha querido entender que no entiende) la naturaleza misma de la política. El tortuoso arte de la negociación (convencer, pactar, ceder, equilibrar, sobre todo con un poder dividido por mandato popular en 2000, y refrendado así en 2003), el sentido del tiempo y de los tiempos, la moderación y prudencia en el uso de la palabra presidencial, la capacidad de integrar un equipo compacto y eficaz, el respeto a la majestad de la propia investidura, el uso de la fuerza legítima en caso de un atropello a las leyes, el deslinde preciso entre la esfera religiosa y la secular, y —sobre todo— entre la pública y la privada; todo aquello, en fin, que constituye la esencia del quehacer político le es extrañamente ajeno. La revolución cívica que podía haber encabezado se ha convertido en un marasmo. Lo peor es que, en la veloz dinámica de la política, y como resultado del vacío de poder, no queda tiempo para aprendizajes. El 2006 está a la vuelta de la esquina.

El Poder Legislativo y los partidos representados en él han incurrido, en mi opinión, en una falta de responsabilidad. El Congreso no ha querido asumir el papel transformador que el momento histórico reclamaba. Ha estado en todo su derecho de objetar las reformas económicas que, de manera acaso tardía y apresurada, propuso hace unos meses el Presidente, o de proponer otras; lo que no tenía es el derecho de inmovilizar al país, de rechazar por sistema, de no proponer nada o casi nada, y de degradar el ambiente político con un espectáculo de desorden, improvisación y superficialidad. Los ciudadanos esperaban una deliberación de altura en torno a esas reformas o a otras, acaso más importantes, como las relativas a la estructura política. No hubo tal. “El Presidente propone y el Congreso dispone”, dijo Fox aquel remoto 10 de diciembre. A tres años y medio de distancia, el saldo es negativo: el Congreso dispuso no disponer. ¿Por qué? Por fallas estructurales que los propios legisladores podrían enmendar. Por una parte, los “representados” no tienen forma de presionar legalmente a sus “representantes”, a quienes para colmo, en la mayoría de los casos, no conocen. Éstos tampoco pueden reelegirse y construir una carrera legislativa, y por eso optan por atender el dictado vertical de su partido o fracción con miras a la sucesión presidencial del 2006. Esa obsesión ha sido la causa fundamental del bloqueo legislativo.

Más que una crisis social, vivimos una crisis de partidos. El pri, que podría aprovechar la oportunidad irrepetible que le ofrecen los problemas de sus rivales, está a un paso de la escisión. El PAN no ha sabido qué hacer con el poder, salvo dejarlo ir. El PRD, que podría representar una izquierda moderna, padece la enfermedad endémica de la vieja izquierda, la autofagia, y la propia de su origen priista, la corrupción. El “Partido Verde” es un club privado donde el “Niño Verde” gasta el dinero público en francanchelas en Europa. Ante esta situación, se impone discutir a fondo los cambios en el sistema político (la fundación de nuevos partidos, la conveniencia de adoptar formas parlamentarias, las candidaturas ciudadanas, la estricta fiscalización de los recursos). Pero, aun cuando los partidos, por arte de magia, se depuraran de rencillas y corrupción, hay un factor adicional que, siendo legítimo, complica la representación legislativa: la convergencia ideológica entre la fracción mayoritaria del PRI y el PRD. Desde la premisa del viejo nacionalismo revolucionario, el “poder deliberante” no tiene nada que deliberar: todo está dicho en la Constitución de 1917 (mil veces enmendada después, pero sacrosanta siempre). Parece difícil cerrarse a la evidencia de que los paradigmas que normaron la vida de México durante el siglo XX son cada vez más inoperantes en el presente, y lo serán por entero en el futuro muy cercano. Pero el desastre posible en varias zonas de nuestra economía no desvela a los tribunos, que sin refutar con datos y razones los argumentos reformistas (en el sector eléctrico, por ejemplo), se sienten instalados en “el lado bueno de la historia”. Ya verán qué hacer cuando lleguen o regresen a Los Pinos.

Si se recuerda la subordinación histórica del Poder Judicial al Ejecutivo que comenzó en la era porfiriana y siguió casi intacta a lo largo del siglo XX, hay que convenir en que nuestros jueces y magistrados han dado, desde hace tiempo, muestras tangibles de independencia: sus laudos son respetados, y algunos han sido adversos al Presidente. El Poder Judicial, en una palabra, está adquiriendo de manera silenciosa y segura la legitimidad que hacía tanta falta. Pero ante el clamor nacional por una justicia expedita, en el diario viacrucis de inseguridad que se ha vuelto la vida en México, el Poder Judicial debería haber adoptado una actitud pública mucho más resuelta. El Poder Judicial ha pecado, digamos, de falta de iniciativa. En un contexto en el que el Ejecutivo no ejecuta y el Legislativo no legisla, la figura pública de los jueces y magistrados podría ocupar el vacío y crecer notablemente en el aprecio público. Habría que fortalecer de una vez por todas su base económica, generalizar la inamovilidad, reservar los nombramientos a comités de pares, barras de abogados, universidades y organizaciones cívicas (no a los otros poderes de la Unión); separar la Procuraduría Federal de la República de la órbita del Ejecutivo y regresarla (como en la Constitución de 1857) a la del Judicial. Sólo la administración de la justicia —no su procuración ni su impartición— quedarían a cargo del Ejecutivo. Habría que introducir los juicios abiertos (en la era del internet, usamos procedimientos de papeleo casi virreinales). En fin, ideas de reforma radical en este ámbito no faltan, lo que falta es someterlas a una amplia discusión. La construcción de un Estado de derecho es la mayor asignatura pendiente de la democracia mexicana. México ha sido (desde Juárez hasta los buenos presidentes y ministros de la Revolución) un país de abogados, y de buenos abogados. Hasta la economía la manejaban mejor que los economistas. Tal vez es hora de que transmitan con mayor fuerza al público sus ideas para el fortalecimiento del Estado de derecho.

“La prensa mexicana —decía Daniel Cosío Villegas, hace medio siglo— es una prensa libre que no sabe usar su libertad.” Esa falta de madurez sigue siendo su talón de Aquiles. Es cierto que el trabajo de los periodistas (muchos de ellos excepcionales) ha contribuido a la consolidación de la democracia en varias formas: revelando las corruptelas de antiguas o presentes administraciones, iluminando la zona tenebrosa de la política, y poniendo en jaque al poder con la crítica que tanta falta hizo en el antiguo sistema político donde sólo privaba la verdad oficial. Pero al margen de esos avances, nuestra prensa no da el estirón y quizá por eso no crece en lectores. No es signo de madurez, por ejemplo, colmar las páginas de los diarios con “notas” sobre lo que dijo, declaró, acotó, advirtió, apuntó, propuso, aseveró, expresó… un “protagonista” de la vida política. Reducir la realidad al vocerío de las opiniones es empobrecer la realidad. Tampoco sirve a la verdad objetiva confundir el periodismo con el adoctrinamiento, distorsionar los hechos de acuerdo con los prejuicios de una postura ideológica, o convertir una publicación en tribunal de la Inquisición. La prensa es el lugar natural para la generación y el debate de las ideas, pero no está cumpliendo con ese papel, entre otras cosas porque no investiga. La prensa mexicana, me temo, es menos una productora de conocimiento y conversación racional, que un megáfono del ruido público. Con excepciones reconocidas, otro tanto cabe decir de algunas estaciones de la radio: buena aunque reactiva información, escasa o nula investigación, regular análisis de fondo, poca polémica de ideas.

En cuanto a la televisión —pese a la mejoría de contenido informativo, su vivacidad y credibilidad, y su apertura sustantiva (que el público atiende y agradece)—, no ha sabido tampoco estar a la altura de los tiempos. Atada a su costumbre de ofrecer violencia y, ahora, vistazos a la intimidad de personajes “famosos”, que sólo lo son porque consienten en exhibirse, la televisión (salvo casos valiosos y apreciables, entre otros el programa “Zona Abierta” de Televisa, los “Primer plano” en el Once, o las entrevistas de Sergio Sarmiento en TV Azteca) ha relegado uno de sus deberes fundamentales, sobre todo en un país atrasado y pobre como México: el deber de educar y formar opinión. La televisión podría ser un foro espléndido para que los actores de la vida pública y los ciudadanos en general (estudiantes, académicos, empresarios, militares, religiosos, obreros, campesinos) debatan (no sólo conversen) sobre los temas urgentes de nuestra agenda pública. El problema es de fondo. Lo vislumbró Karl Popper, acaso el filósofo liberal más sólido e influyente del siglo XX. Poco antes de su muerte, escribió unas líneas sobre el tema (recogidas en La televisión es mala maestra, FCE). Por la naturaleza de su “producto”—afirmaba Popper—, la televisión requiere de una reglamentación. Sería deseable —agregaba— que los medios electrónicos adoptasen públicamente un código autoimpuesto de ética, y crearan un instituto que emitiese licencias revocables en caso de violación. En México, este código tendría que contener no sólo aspectos preventivos, sino prescripciones precisas sobre la responsabilidad de la televisión en la educación democrática. Y los anunciantes del país tendrían que apoyarlo.

No será fácil que lo hagan. A los grandes (y casi grandes) empresarios los caracteriza (con honrosas excepciones) su falta de compromiso. Sus agrupaciones, nostálgicas de la negociación cupular con el Presidente, parecen elefantes de otra era, meros logotipos con una influencia nula en la opinión pública. Los más informados, que conocen la gravedad de la situación económica y anticipan las posibles consecuencias, hacen declaraciones en la prensa o en seminarios hechos para predicar a los conversos, pero rara vez discurren métodos alternativos de comunicación para influir de manera directa en el ciudadano común, y en los poderes de la Unión. La mayoría de los empresarios transita satisfecha por las páginas de sociales, como una nueva y patética aristocracia, indiferente al país dramático en el que vive.

Más allá de los cuatro poderes —tanto en el nivel nacional como en el estatal— están las fuerzas organizadas de la sociedad. ¿Han sabido construir el nuevo orden democrático? Pienso que no. Ya me referí a los empresarios. A la Iglesia, cuya enorme influencia y legitimidad podrían convertirla en palanca de un progreso productivo, le falta lo de siempre, le falta modernidad. Vive escuchándose a sí misma, envuelta en discusiones frívolas sobre temas bizantinos, obedeciendo con frecuencia a los más retrógrados reflejos antiliberales o haciendo a veces el juego a los trasnochados esquemas del postmarxismo. Preocupada como está en su misión —a estas alturas, casi imposible— de controlar las costumbres privadas de su grey, la Iglesia no ha querido incidir seriamente en los asuntos clave del país.

Tampoco nuestras principales universidades e institutos de investigación superior, públicos y privados, participan en la discusión en el grado y con la calidad que deberían. El país está urgido de conocer datos concretos y confiables, datos no contaminados por intereses ideológicos y partidistas. En este sentido, la academia tiene un papel que representar en combinación con los medios de comunicación. Las discusiones públicas necesitan de análisis objetivos previos que las academias especializadas podrían ofrecer. Lo hacen a cuentagotas, y no siempre con la calidad y solidez que pregonan. Como centros de enseñanza, investigación y difusión tienen, sin duda, zonas de rigor y excelencia, pero en varios ámbitos de las ciencias, la técnica y las humanidades su oferta está muy lejos de cumplir con su vocación declarada. A veces parece que se enclaustran en una endogamia cómoda pero estéril. A los centros superiores de enseñanza les ha faltado autocrítica.

Los intelectuales también son (somos) responsables. George Orwell (escritor de izquierda liberal) señaló que el signo más sombrío del siglo XX era el desdén del intelectual por la verdad objetiva. Creo que su visión se aplica aún a muchos de nuestros escritores y editorialistas, que no han sabido reunificar los ideales legítimos de la izquierda (la igualdad, la atención a los desfavorecidos y a los grupos minoritarios) con el liberalismo clásico y vigente. Al tiempo que, en las sociedades totalitarias, los intelectuales supieron ejercer una disidencia heroica que preservaba los valores de la libertad y la fe en la verdad objetiva, entre nosotros no faltan quienes (¡a estas alturas!) arrojen incienso al régimen totalitario de Fidel Castro o a su caricatura venezolana, Hugo Chávez. El “intelectual progresista” no ejerce la autocrítica que tanto le exigió Octavio Paz: la de los paradigmas revolucionarios del siglo XX, desde el socialismo real (cuyo legado de sangre pasó casi inasimilado por la izquierda mexicana, y se nota) hasta la propia Revolución Mexicana, cuyos proyectos sociales gozaron de una justificada legitimidad, pero con una traducción en leyes, instituciones, organizaciones y prácticas que tuvo muchas veces (y sigue teniendo) resultados muy distintos a sus postulaciones teóricas. En una palabra, no se ha hecho la crítica definitiva del ejido, el sindicato corporativo, las instituciones públicas, las empresas estatales. Se toman como verdades reveladas. Y los guardianes de ese dogma suelen ser los que deberían poner en entredicho todos los dogmas: los intelectuales. ¿Y los intelectuales liberales? En México hay algunos, y nuestro desempeño también ha sido pobre. Para entender y dar a entender los problemas actuales, el ensayo de “llamado moral” en la tradición francesa y española, que practicaron Ortega y Gasset, Reyes, Vasconcelos, Cosío Villegas y Octavio Paz (y al que, supongo, pertenece este texto) parece un género limitado. Necesitamos mucho más: solidez crítica, datos duros, imaginación editorial, incisiones limitadas pero profundas en la realidad. Nos falta, por ejemplo, frecuentar el género del reportaje de investigación, esa “historia del presente” que es el principal surtidor de información en sociedades políticamente desarrolladas.

Todos somos responsables, y por eso nos urge habitar, enriquecer y profundizar la democracia. Amartya Sen (filósofo hindú, Premio Nobel de Economía en 1998, acaso el pensador liberal más notable de nuestro tiempo y sucesor de Isaiah Berlin y Karl Popper) ha escrito un original ensayo

{{ Democracy and its global roots”, The New Republic, 6 de octubre de 2003. Fue publicado traducido en Letras Libres en mayo de 2004 como “El ejercicio de la razón pública”. }}

cuya virtud es ampliar el concepto de democracia en un sentido que puede ser útil en la circunstancia actual de México. La democracia —precisa Sen— no reside sólo en la expansión del voto y las elecciones libres. “La gloria” de la democracia está en “el debate público abierto”. La razón es clara: todo lo que se sabe en verdad, y se discute con claridad públicamente, crea una especie de masa crítica que presiona al sistema político en el sentido correcto.

La pertinencia de esa idea para el caso mexicano es obvia. Nuestras fallas denotan una común falta de claridad sobre la agenda de nuestros problemas nacionales, sus posibles soluciones y el papel que a cada uno le corresponde en ellas. Vivimos una Babel cotidiana en donde lo fundamental se confunde con lo nimio. Es preciso buscar una salida racional a esta confusión reinante, es necesario salir de Babel. En la España democrática, los partidos de izquierda y derecha decidieron que su país debía ser plenamente moderno, y lo lograron en una generación; en Brasil, el presidente Lula creó foros de discusión que han resultado muy útiles en la aprobación de algunas de sus reformas. Nosotros no tenemos siquiera un acuerdo de cómo resolver nuestros desacuerdos. Ante esta situación, y en vista del adelanto imprevisto de la carrera presidencial de 2006, hay que discurrir iniciativas sociales de discusión pública. Los temas sobran, lo primero y decisivo es el formato. Hay varios ejemplos en la televisión internacional: “Face the Nation” y “60 Minutes” en Estados Unidos, “Porta a porta” en Italia, “Hardtalk” en la BBC. Los programas actuales en la radio y la televisión —repito— son muy meritorios, pero su formato tiende a ser discursivo y académico, pasan a horas difíciles, quizá por falta de apoyo en los anunciantes. Por eso aquí (en Letras Libres, y contra la costumbre de los intelectuales) proponemos una idea concreta: si el objetivo es sustanciar la democracia elevando la calidad del debate, debería crearse un Comité de Opinión Pública (dependiente quizá del IFE, aunque no necesariamente) encargado de organizar debates (televisados y radiados en los horarios de alta audiencia, patrocinados por un grupo tal vez revolvente de anunciantes privados) sobre los grandes problemas nacionales. Este Comité podría invitar a debatir a miembros de los tres poderes, pero también a representantes de la sociedad civil (sobre todo a los jóvenes), garantizando en todo momento la imparcialidad del programa (en número y representación). La participación del público sería conveniente, hasta con procesos de votación o encuestas por las ideas convincentes. Si esta idea de democracia interactiva funciona, podría ampliarse a los ámbitos estatales y municipales. Más aún, podrían crearse clubes de debates en las escuelas, como ya existen embrionariamente en algunas universidades privadas. En este foro de comparecencias cívicas, en esta ágora pública donde todos seríamos testigos de ideas y posiciones encontradas, los ciudadanos (y sus “representantes”) aprenderían a discutir, a preguntar, a interpelar, a fundamentar, a respetar. Sería una verdadera “escuela de tolerancia”. Un aprendizaje práctico de la democracia. ~

| EL DEBATE NECESARIO México no puede seguir paralizado, inmóvil entre los jaloneos protagonizados por el Congreso y el Ejecutivo. La democracia es palabra hueca si no se sustancia, si no buscamos la forma de expresar las inquietudes ciudadanas y darles cauce. En otras sociedades, más abiertas que la nuestra, una solución ha sido fomentar el debate público, elevando el nivel de la discusión, afinando los argumentos en pugna, logrando de este modo que la sociedad presione a los poderes para que se decidan a actuar. Letras Libres considera por ello la formación de un Comité que se encargue de organizar debates públicos sobre los grandes problemas nacionales. Nuestra propuesta es, por supuesto, perfectible. Éste puede ser el primer paso de un largo camino que nos lleve a habitar, por fin, la casa de la democracia que entre todos hemos construido. En este sentido, Letras Libres propone:Primero, la creación de un Comité de Opinión Pública, integrado por reconocidos intelectuales, académicos y periodistas, dependiente del IFE —que tiene entre sus funciones el fomento de la democracia. Segundo, la formación de un fideicomiso integrado por aportaciones de empresarios prominentes, administrado por el IFE, cuya función sería generar intereses suficientes para que el Comité pueda comprar espacio comercial en televisión y radio; de esta forma, el capital no se tocaría y, en caso de que el Comité no cumpla sus funciones, sería reintegrado a sus donantes. Tercero, la celebración de reuniones mensuales en las que el Comité se pondría de acuerdo sobre el tema por tratar —uno de los grandes problemas nacionales—, y donde propondría a los participantes que lo debatieran públicamente. Cuarto, la publicación, en medios de circulación nacional, de una invitación a debatir el tema propuesto por el Comité, dirigida a los posibles participantes. Esa invitación, además de fijar fecha y hora, incluiría tres preguntas sobre el tema, que servirían de base para iniciar el debate. Quinto, la celebración de un debate entre dos o más participantes, actores centrales del tema por debatir, trasmitido en vivo por televisión y radio en horarios de máxima audiencia. Sexto, la concurrencia, además de los debatientes, de un panel integrado por diez miembros del Comité de Opinión Pública. Séptimo, la puesta en escena de un debate con las siguientes características: diez minutos iniciales por cada uno de los debatientes, para que contesten las preguntas planteadas en la invitación; seguidos por tres minutos a cada participante para criticar, comentar o refutar las postura del otro, a los que seguirán otros tres minutos de respuesta. Tras haber concluido este intercambio, tocará el turno a una ronda de preguntas formuladas por los miembros del Comité, teniendo los aludidos —los debatientes— un máximo de dos minutos para dar sus respuestas. Este segmento del debate tendrá como límite una duración de quince minutos. Posteriormente, se formularán a los debatientes las preguntas del público (que deberá enviarlas previamente, por escrito, de acuerdo con los lineamientos de las preguntas contenidas en la invitación pública, señalando con claridad a quién van dirigidas). Esta sesión de preguntas de la sociedad —necesariamente selectas, resumidas o fundidas muchas en pocas por el Comité— durará también quince minutos. Por último, cada ponente podrá dar su comentario final de tres minutos cada uno. Octavo, el Comité propondrá a los medios de comunicación la celebración de encuestas que reflejen la opinión de la sociedad al término del debate. Noveno, el Comité enviará los resultados de las encuestas y una copia del debate tanto al Congreso como al Ejecutivo, para señalarles lo que opina la sociedad, exhortándolos a que actúen en consecuencia. ~ |

Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.