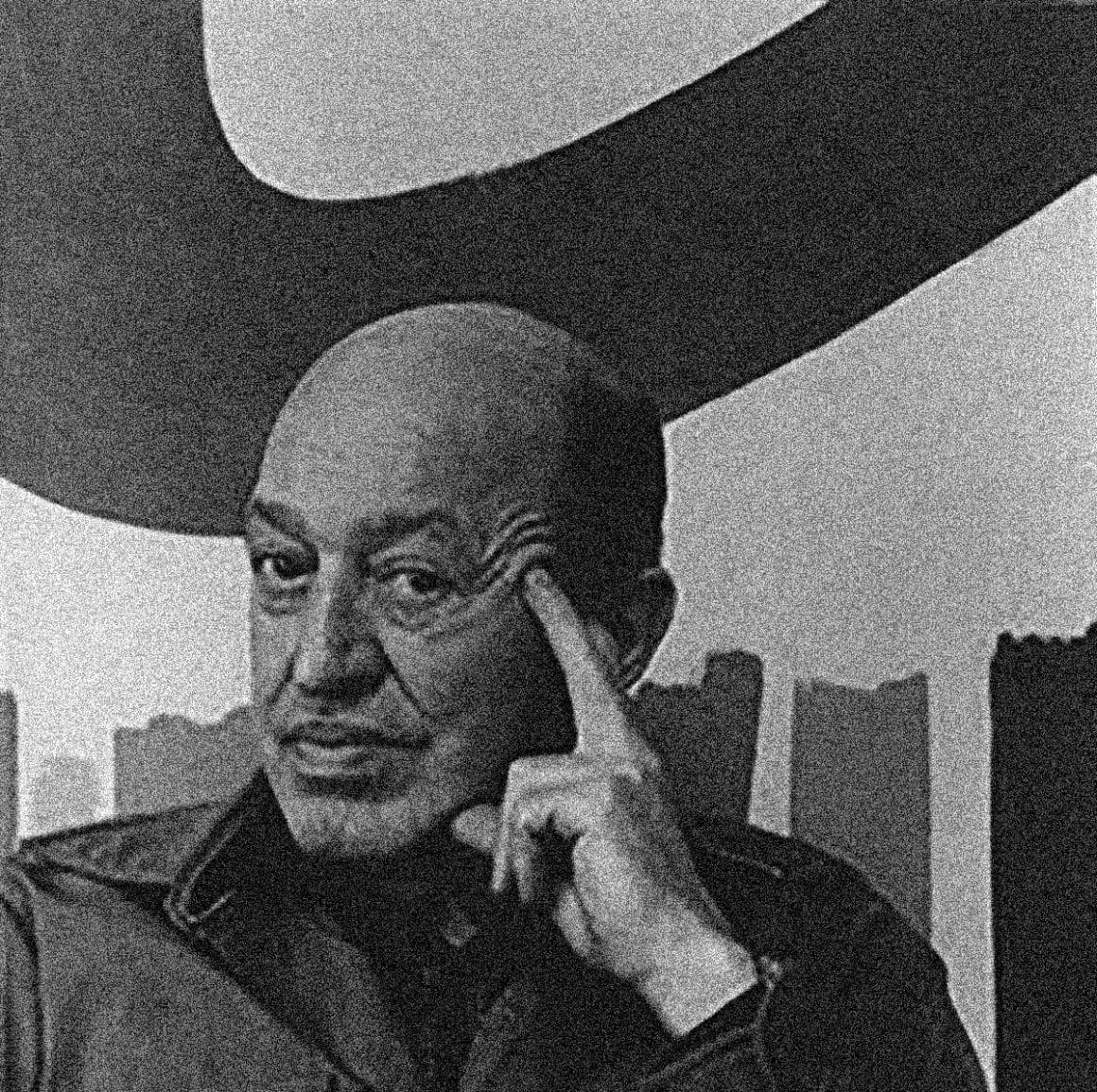

Harold Rosenberg (1906-1978) medía 1.93 metros y tenía el aspecto de un príncipe sumerio, desplegado en toda su amplitud en el retrato de cuerpo entero que le hiciera Elaine de Kooning. Fue, entre los Intelectuales de Nueva York, uno de los más prominentes y representativos, lo cual no es empresa fácil de lograr si tus mejores amigos son Hannah Arendt, Mary McCarthy y Saul Bellow. Pero la biografía de Rosenberg es interesante porque es el drama del eterno segundón, pues pocos dudaron de que, entre los críticos de arte, el primero fue Clement Greenberg (1909-1994), su archirrival.

Judíos irreligiosos, ambos fueron comunistas convertidos al liberalismo, rodeados por los penitentes inconsolables de Partisan Review (según la propia Mary McCarthy) y, como no podía ser de otra manera, su animadversión tenía su origen en la amistad de juventud –cercanísimos en un terceto que completaba Lionel Abel–. Llegaron a la crítica de arte tras fracasar como poetas, encontrar sobrepoblada la crítica propiamente literaria (Rosenberg era dostoievskiano y Greenberg, kafkiano) y, sin abandonar jamás a Marx como vocación primera, quedaron como los hermanos-enemigos que hicieron la fama y la fortuna del expresionismo abstracto, y de Jackson Pollock en particular.

Su rivalidad se acercó a los puñetazos y salpimentó de anécdotas la ya de por sí agitada y chismosa vida intelectual de Nueva York, pero, sobre todo, pasadas las décadas y con un cambio de siglo de por medio, sus diferencias, tenidas por enormes en su día, parecieran ser menudencias epocales. A Rosenberg le gustaba el existencialismo –llegó a ser el corresponsal en Manhattan de Les Temps Modernes– y Greenberg prefería lo que su rival consideraba despectivamente el “formalismo”. Fueron adversarios en cómo y por qué alabar la misma cosa en un momento en que las mentes más lúcidas y sensibles de Estados Unidos amaban esa nueva pintura abstracta que liberaba, al fin, a Nueva York de su papel de mecenas, dealer y curador de la vanguardia. En fin, para decirlo en pocas palabras, suya fue la querella del romántico contra el clásico; pero ese pleito entre Rosenberg y Greenberg ilustra cuán violenta puede llegar a ser esa oposición temperamental.

Debra Bricker Balken, me parece, escribió Harold Rosenberg. A critic’s life para espantar a Greenberg y al fin ofrecer una biografía, sobre todo intelectual, de Rosenberg capaz de evadir el contraste. Pero fracasó. Es difícil no hacerse casi simultáneamente de una biografía de Greenberg (la de Florence Rubenfeld)

{{Florence Rubenfeld, Clement Greenberg. A life, Mineápolis, University of Minnesota Press, 1997.}}

y ponerse a leer comparativamente los escritos de uno y otro. No tan curiosamente ambos son más famosos como autores de artículos –“Avant-garde and kitsch”, de Greenberg, apareció en 1939 y “The American action painters”, de Rosenberg, en 1952–

{{Harold Rosenberg, “The American action painters” en The tradition of the new [1969], Boston, Da Capo, 1994, pp. 23-39; Clement Greenberg, “Avant-garde and kitsch” en Art and culture. Critical essays [1961], Boston, Beacon Press, 1989.}}

que de libros, aunque publicaron muchísimos de casi todos los géneros, en plena Edad de la Crítica, cuando nutrirse de León Trotski y de T. S. Eliot –la biógrafa de Greenberg se sorprende de que ese puñado de sofisticados trotskistas neoyorquinos tuviesen como director de conciencia al autor conservador y anglocatólico de La tierra baldía–

{{Ibid., p. 129.}}

era común y corriente, además de indispensable y obligatorio, para hablar de política y literatura. Cada cual se hacía de un medio distinto para llegar a un mismo fin: la perfección ciceroniana del moderno. Rosenberg y Greenberg escogieron la crítica de arte, así como Pollock tomó el tubo de pintura para óleo como su forma de expresión, lo cual a Robert Hughes (el crítico australiano heredero de Rosenberg) le parecía, por cierto, una interpretación estética un poco extraña de los motivos del pintor.

((“Jackson Pollock” en Robert Hughes, The spectacle of skill. Selected writings, introducción de Adam Gopnik, Nueva York, Knopf, 2015, p. 121.))

No es una rareza que, para Rosenberg, como para toda su bendita época, Thomas Mann fuese tenido por el mejor escritor del mundo pues el joven y larguirucho Harold se recuperó lentamente de una osteomielitis en el verano de 1928, lo cual lo munificó de un idiosincrático bastón para el resto de su vida y de una comprensible devoción por Hans Castorp y La montaña mágica.

{{Bricker Balken, op. cit., p. 2. La simpatía por Mann, en Partisan Review, se interrumpió un rato cuando Mann llegó exiliado a California y festejó la democracia norteamericana.}}

A esa ensoñación romántica –según el testimonio del amigo Abel– debemos agregar que, a diferencia de otros iniciados judíos, Rosenberg tuvo muy claro desde el principio que lo de Marx era a la vez el Talmud y la Cábala y que al literato de esa obediencia le tocaba desentrañar los aspectos arcanos de la doctrina.

((Ibid., p. 3.))

En los años treinta y sobre todo en los años cuarenta, tras Pearl Harbor en 1941, cuando Estados Unidos se vio obligado a entrar en guerra contra el Eje, la oposición bohemia entre estalinistas y trotskistas en Nueva York y Washington parecía el desenlace cómico de lo que en Leningrado y Moscú era una tragedia. Con la excepción de Dwight Macdonald, quien puso casa aparte (Politics), casi toda la gente de Partisan Review optó por el patriotismo. Macdonald, el trotskista loco que se llevaba pésimo con Trotski y uno de los heterodoxos más interesantes de su tiempo, tenía una gran opinión de Rosenberg como cabalista del marxismo. Pero no fue correspondido en su admiración.

((Ibid., pp. 234-236.))

Desde luego, con el macartismo las cosas se pusieron feas en Estados Unidos y allí empezó su andadura el neoconservadurismo, que resultó ser a veces la enfermedad provecta del trotskismo. Pero esas querellas, cuando ocurren lejos del frente de batalla, siempre tienen un gustillo frívolo y mundano, que es lo que ocurrió con Rosenberg, quien conservó hasta sus últimos años esa maña –supongo generacional– de acusar a quienes le eran antipáticos, de buenas a primeras, de “estalinistas” o de “nazis”. De hecho, durante los años del escándalo de Watergate, entre 1972 y 1974, Rosenberg recurrió sistemáticamente a la reducción ad hitlerum, en la cual el presidente Nixon aparecía como trasunto de Goebbels.

{{Ibid., p. 304}}

Las opiniones políticas (no todas, no siempre) de los Intelectuales de Nueva York, cuando no se atascaban en el nivel de las declaraciones periodísticas, solían ser un tanto histéricas, al grado de que el historiador Hilton Kramer se atrevió a comparar los arrebatos ideológicos de Mary McCarthy con la promiscuidad y la deshonestidad que él le adjudica a la vida sexual de la escritora.

{{Hilton Kramer, The twilight of the intellectuals. Culture and politics in the era of the Cold War, Chicago, Ivar R. Dee Publisher, 2000, p. 126.}}

Como observador político –lo cual es extraño en un hombre que tuvo cargos públicos en la administración cultural, que la hubo, estadounidense– Rosenberg fue baladí. De poco le sirvió su cercanía –hasta tuvieron una aventura, supone Bricker Balken– con Arendt.

((Bricker Balken, op. cit., p. 309.))

A Rosenberg, desde su primer artículo –lo cual es caracterológicamente romántico– y como crítico cultural, le interesaba el influjo de la personalidad en la historia y en el arte, obsesionado como estaba en la acción, en el pathos de quien actúa, oscilante entre el capitán Ahab y Monsieur Teste antes que en Plejánov, el padre del marxismo ruso, quien departió sobre el asunto. Pronto, leemos en Harold Rosenberg. A critic’s life, Rosenberg rebajó las bebidas espirituosas del marxismo con la insípida y sobria soda que le ofrecía John Dewey, el filósofo del pragmatismo y defensor, además, de Trotski.

En Ezra Pound –a quien Rosenberg le pidió una pieza sobre Rimbaud para The New Act, una de sus revistas de juventud– el joven crítico valoraba, precisamente, la acción. Cuando Pound recibió el Premio Bollingen de la Biblioteca del Congreso estando preso, Rosenberg estuvo entre quienes prefirieron no opinar sobre la traición a la patria del poeta. Con Eliot, en cambio, sí lo hizo. No le indignaban, en su caso, las caricaturas del judío en su poesía, justificables como la ridiculización de un “tipo étnico”, válida, según Rosenberg, desde El mercader de Venecia, sino sus declaraciones en donde pedía la exclusión del judaísmo por ser fuente de libre pensamiento, explícitas en After strange gods, una conferencia antisemita de 1933 de la cual Eliot nunca se arrepintió, dejándolo fuera de comercio hasta que el libro se reeditó en 2020. ¿Por qué entonces no le molestó a Rosenberg la radiofonía romana de Pound? Porque Pound, suponemos, se había atrevido a actuar, aun equivocadamente. Era un héroe, digamos, negativo, como pensará Rosenberg, hasta el final de su vida, del papel de Lenin en la historia.

A Rosenberg le interesaba, esencialmente, el “modernismo”, la vanguardia: si esta se acercaba al Partido Comunista (del cual nunca fue ni siquiera compañero de viaje, a diferencia de David, su hermano militante), bien; si se crecía cerca del trotskismo, tanto mejor. La revolución importaba por lo que le daba al arte y no al revés. En privado –como su mentor el crítico Kenneth Burke– consideraba absurdo pretender que el arte llegara a las masas, aunque en los hechos, desde Art Front, de cuyo equipo editorial formó parte desde diciembre de 1935, fuese un propagandista del arte revolucionario e incluso escribiese poemas comprometidos. De todo ello proviene el retrato fantasma de Pollock en “The American action painters”, elogiosamente reseñado en 1959 por Mary McCarthy cuando apareció como parte de The tradition of the new, el libro más popular de Rosenberg.

Una de las coqueterías mejor llevadas por Rosenberg como crítico era su renuencia a usar nombres propios en sus ensayos y artículos, como si ello fuese un antídoto autoingerido contra su obsesión por la personalidad. En “The American action painters”, aparecido en artnews y verdadero principio de la carrera de Rosenberg como crítico de arte que lo llevaría a dominar The New Yorker hasta su muerte, no figura el nombre de Pollock ni de ningún otro pintor, lo cual también puede ser interpretado como un homenaje, igualmente paródico, a la primacía de lo colectivo en la historia. Pollock, por cierto, le era antipático como persona (y además, era la gran carta de Greenberg) y porque sus favoritos eran Arshile Gorky y Willem de Kooning. Como sea, para él, un Pollock representaba al verdadero artista revolucionario, “mitad atleta, mitad sacerdote”,

{{Hughes, op. cit., p. 121.}}

el artista como héroe actuando guiado por una voluntad indómita más compatible con Sorel o con el bergsonianismo, despojado de su propia individualidad con todos sus recovecos, prejuicios, presunciones. No en balde fue un sir Herbert Read, anarquista en la medida en que un inglés puede serlo, el crítico extranjero valedor de Rosenberg, aunque el neoyorquino, en cuanto a pintores como Mondrian (cuyo ascetismo era incomprensible para él), sintiese que al anarquismo insular le faltaba estamina revolucionaria. Incluso, Bricker Balken concluye que el propio crítico acabó por ser un “anarquista conservador”, denominación tan elegante como inútil.

{{Bricker Balken, op. cit., pp. 234 y 313.}}

Para Jed Perl, acaso el principal mérito de Rosenberg fue haber abandonado la acción entendida como movimiento político, tal cual lo mandataba su lectura del marxismo, y trasladar al lienzo el gesto.

{{Jed Perl, “Proud of his conundrums” en The New York Review of Books, marzo de 2022; Bricker Balken, op. cit., p. 446.}}

Por ello, el propio Rosenberg, fascinado por la acción, admiró a Duchamp.

En el expresionismo abstracto la pintura se había despojado de sí misma: la marca cromática dejada por Pollock era la huella de una acción. Paradójicamente, solo una firma. Bricker Balken dice con cautela que, si el momento de Rosenberg es el medio siglo, es imposible no verlo como un precursor inmediato del happening y, más tarde, de las instalaciones donde el artista protagoniza su obra.

{{Bricker Balken, op. cit., p. 469.}}

Pero Marina Abramović sería un Pollock que no se atreve a ofrecer dejar su silla vacía. Y si entiendo la extrañeza de Hughes ante la primacía de los medios sobre los fines en la interpretación de Rosenberg, digamos que estaría censurando al autor de The tradition of the new, por confundir el arte con la actividad artística, como Octavio Paz acabó por hacerlo con Breton.

La importancia capital de Rosenberg, se concluye tras leer Harold Rosenberg. A critic’s life, es muy norteamericana, un arrebato nacionalista, como lo vio bien Paz en “El precio y la significación” (1963) al hablar de la en su opinión vana, ambigua y primitivista pretensión del expresionismo abstracto de presentarse, al fin, liberado de Europa.

{{Octavio Paz, “El precio y la significación” [1963] en Obras completas, IV. Los privilegios de la vista. Arte moderno universal. Arte de México, México, FCE, 2014, pp. 715-716.}}

Esas páginas de Paz, las cuales parecen escritas como una respuesta directa a Rosenberg y en menor medida a Greenberg, más cauto, abonan en un asunto de actualidad que los avasallados latinoamericanos olvidamos con frecuencia: la inseguridad identitaria que convirtió a Estados Unidos en el reino, precisamente, de la identidad.

No es casual que The tradition of the new comience con una parábola sobre la derrota, en la batalla de Monongahela en 1755, de los casacas rojas del general británico Braddock en manos de la alianza francoindia; batallaban, según Rosenberg, las imágenes de lo folclórico y su némesis académica colonial. Terminaba, gracias al expresionismo abstracto made in USA, una prolongada búsqueda de identidad que no se había visto satisfecha, me parece, ni con la ironía de Twain y su yanqui en la corte del rey Arturo, ni con la orfandad orgullosa de Henry James para quien el Eterno Femenino, en Europa, solo podía encarnarlo la mujer estadounidense. Rosenberg prefiere ampararse en “mestizos” culturales, seres incompletos, como Melville, Whitman o Eakins, un gran pintor maltratado por su notoria impericia.

La derrota de la “imitación extralógica”, pese a los esfuerzos de las primeras décadas del siglo XX por exportar vanguardia a Estados Unidos, no llegará sino con un verdadero superador de la vanguardia (o incluso, según algunos posmodernos, su destructor) como Pollock, quien al fin puede prenderle fuego a un paisaje donde combatían los casacas rojas contra los nativos vestidos con pieles de mapache. Con el expresionismo abstracto, para que se me entienda, Estados Unidos habría dejado de ser, al menos en pintura, “neocolonial”. No en balde París había caído (y para siempre, sentenció Rosenberg) en mayo de 1940 cuando Hitler llegó hasta Trocadéro, según lo escribió el propio Rosenberg en su memorable “The fall of Paris”, artículo cuya agridulce conclusión era que Nueva York ya no sería nunca más un museo. Los gringos, al fin, habían logrado ser “contemporáneos de todos los hombres” gracias a Pollock; a ser “el hombre nuevo con nuevos principios”,

{{Rosenberg, “Parable of American painting” en The tradition of the new, p. 13.}}

según profetizó el francés Crèvecœur, el primer escritor norteamericano en triunfar en Londres, en 1782.

La filosofía estética y la crítica, sea literaria o artística, se llevan mal, contra lo que pudiera parecer. La primera es académica y normativa; la segunda, pública y voluntariosa; por ello, la teoría literaria suele ser un endriago por hacer uso del libertinaje de los críticos respaldándose en la inefabilidad de la ciencia. Ni Greenberg ni Rosenberg (aunque este, sin títulos universitarios, fue lujosamente alojado por Arendt y Bellow en el Committee on Social Thought de la Universidad de Chicago) se desempeñaron como académicos y en los años sesenta fueron saliendo de la escena, junto con la propia Edad de la Crítica. Más kantiano que marxista, Greenberg rechazó el arte pop, por kitsch, y se reveló como uno más de los difusores de las ideas de la Escuela de Frankfurt contra la industria cultural, aunque tuvo el prurito de creerse original;

{{Rubenfeld, op. cit., p. 283.}}

Rosenberg nunca pudo concluir un opúsculo sobre Fiódor Dostoievski que le encargaron en Chicago, aunque, por iniciativa de Motherwell, prologó De Baudelaire al surrealismo (1949), de Raymond, con “French silence and American poetry”, donde una vez más acusaba recibo de la falencia de la tradición norteamericana a la hora de vivir en revolución permanente, como los franceses. Greenberg y Rosenberg tuvieron sus años de gloria como figuras de la crítica militante y cuando se impuso el giro lingüístico quedaron obsoletos para la academia. Su mundo, incluso como críticos de arte, fue el de la literatura y sus revistas político-culturales. Ambos, según David Lehman en The last avant-garde (1999), defendieron el expresionismo abstracto como una forma de rebeldía y cuando el pop (y la propia abstracción) no solo se tornaron escolares sino multitudinarios, quedaron irremediablemente como viejos críticos de la antigua escuela frente a esa omnívora cultura de masas que se había alimentado de la vanguardia para desecharla.

{{David Lehman, The last avant-garde. The making of the New York School of poets, Nueva York, Anchor Books, 1999, pp. 283-303.}}

Bricker Balken cuenta lo incómodos que se sentían Rosenberg y su esposa May Natalie Tabak, ya mayorcitos, haciendo vida social con curadores, galeristas y gente famosa porque es famosa, en lugares y circunstancias donde ya era imposible toparse con un pintor o con un poeta.

((Bricker Balken, op. cit., p. 452.))

La rivalidad entre Greenberg y Rosenberg también perdió sentido cuando una nueva generación –la de Mailer y Sontag– se perfilaba en otras batallas políticas y estéticas. Se iban los tiempos de Sartre (de quien Rosenberg ya nada quiso saber cuando se convirtió en gran tonto útil de los soviéticos) y llegaban los de Foucault; Greenberg, hombre gregario, tejió una red de admiradores y cómplices que atribulaban al solitario Rosenberg, pero la verdad es que ni el primero fue un corrupto al servicio de los galeristas ni el segundo fue verdaderamente un outsider, como lo pretendía. ¿Por qué entonces se impuso Greenberg al grado de que Harold Rosenberg. A critic’s life, de Debra Bricker Balken, tiene tanto de reivindicación? Me temo que fue una cuestión de estilo. Greenberg era industrioso, repetitivo y con tendencias al autoplagio, pero tenía ese empaque pedagógico que los lectores suelen esperar de los críticos, mientras que la escritura de Rosenberg era fragmentaria, caprichosa, inspirada y desdeñosa; su mal humor con frecuencia repelía al público. Uno pudo ser güelfo y otro gibelino, pero ya a nadie le importa qué era ser una y otra cosa y, sobre todo, cómo se iba la vida en esa guerra. Los tiempos de Dante, como los de Trotski, parecen ya muy remotos.

Los últimos años de Rosenberg se consumen en su pleito con su amiga Arendt por el juicio a Eichmann y aquello de la banalidad del mal, que dividió dramáticamente al mundo judío y a los Intelectuales de Nueva York, aunque entre el cantor de gesta de la pintura en acción y la crítica del totalitarismo nunca hubo ruptura sino desacuerdos transitorios. A pesar de que en 1967 atendió al llamado de Norman Podhoretz, desde Commentary, para cerrar filas con Israel en la Guerra de los Seis Días, Rosenberg –quien nunca fue sionista– mostró una creciente preocupación por la cuestión palestina y la conversión del Estado judío en opresor de nacionalidades.

((Ibid., p. 303.))

“La crítica”, escribió Rosenberg, en The tradition of the new, “no puede ser dividida entre crítica literaria, crítica de arte o crítica social, sino debe empezar por establecer los términos del conflicto entre las obras actuales y los acontecimientos contra sus contextos ilusorios”.

{{Ibid., p. 327.}}

Quiso ser Rosenberg, como otros Intelectuales de Nueva York, un crítico absoluto y eso rigió su conducta. Acaso las dimensiones de su propósito resultaron desmedidas por constituir un despropósito, pero de él ha quedado algo más importante que una leyenda: un temperamento, el del crítico en acción, como lo consideró Mary McCarthy en su reseña de The tradition of the new. También en esas páginas ella dijo que los hechos, a diferencia de los cuadros, no pueden ser colgados de una pared.

{{Mary McCarthy, “An academy of risk” en On the contrary. Articles of belief, 1946-1961, Nueva York, Farrar, Straus and Cudahy, 1961, p. 248.}}

Pero si alguien colgó pintura de su siglo norteamericano, ese fue Harold Rosenberg, el crítico más alto del mundo. ~

Debra Bricker Balken

Harold Rosenberg. A critic’s life

Chicago, The University of Chicago Press, 2021, 656 pp.