Vivimos en una época de timidez personal y de impiedad colectiva.

Puede parecer que hay una contradicción entre tener miedo y a la vez carecer de él, entre sopesar cada palabra que dices y atacar a los demás con abandono. Pero a medida que hay más asuntos demasiado peligrosos como para arriesgarnos a debatirlos al margen de las ortodoxias dominantes, resulta comprensible que te autocensures de forma constante y solo te sientas libre cuando formas parte de una manada que denuncia.

Instituciones que teóricamente son protectoras de la libertad de expresión –la academia y el periodismo en particular– se han convertido en agentes que imponen el conformismo. Los campus tienen burocracias que socavan rutinariamente la libertad de palabra y el debido proceso. Ahora esas prácticas están rompiendo el muro de hiedra. Llegan al departamento de recursos humanos que tienes cerca.

Las reglas culturales en torno a los asuntos alarmantes se expanden sin cesar. Es como si un guion diario describiera lo que es aceptable y aquellos que se equivocan en una frase –o que ni siquiera saben que existe ese guion– pocas veces reciben el beneficio de la duda, por benigna que sea su intención. Naturalmente, la gente decide que lo mejor es callarse. Tiene sentido formar parte de la mayoría silenciada cuando el precio que pagas por un tuit o una observación errada puede ser el fin de tu sustento.

¿Importan esos problemas cuando Estados Unidos tiene un presidente que pisotea cada día los derechos, el discurso cívico y el imperio de la ley? Sí. Por supuesto, debemos mantener el foco en el peligro que presenta esta administración. Pero también es nuestra obligación moral y estratégica defender vigorosamente los principios de una sociedad libre. Mantener esos valores nos ayudará a derrotar al trumpismo.

El proceso a través del cual se castiga a los pecadores y se expulsa a los apóstatas puede parecer arbitrario. Pero hay reglas y patrones en la forma en que se silencia el discurso. Analizarlos y entenderlos puede ayudarnos a enfrentarnos al iliberalismo de este momento, venga de la izquierda o de la derecha.

Para ello, esta es mi taxonomía del miedo.

Los peligros de la seguridad

La dimisión de James Bennet como responsable de la sección de opinión del New York Times se convirtió rápidamente en el relato originario del debate actual sobre la “cultura de la cancelación”. Bennet sufrió presiones para marcharse tras publicar un artículo de Tom Cotton, senador republicano de Arkansas, cuyo argumento de que se debía utilizar al ejército para responder a los disturbios causó escándalo en parte de la redacción del periódico.

Al principio, A. G. Sulzberger, editor del periódico, expresó abiertamente su apoyo a la decisión de publicar el artículo. Pero eso cambió rápidamente después de que empleados afroamericanos afirmasen no solo que el argumento de Cotton era moralmente repugnante, o que no lo había planteado de una forma que cumpliera los criterios del Times, sino que el artículo amenazaba sus vidas. “Publicarlo pone al personal afroamericano del @nytimes en peligro”, tuitearon muchos.

El lenguaje utilizado por los miembros de la redacción del Times señala una tendencia más amplia. En La transformación de la mente moderna, Greg Lukianoff y Jonathan Haidt describen la reciente aparición y la rápida proliferación por los campus universitarios de lo que llaman “ultraseguridad” [safetysm], una visión que “iguala la incomodidad emocional con el peligro físico”. La ultraseguridad, escriben, enseña a los estudiantes a “ver las palabras como violencia e interpretar ideas y hablantes como seguros contra peligrosos”.

Frente a palabras, ideas o decisiones que no les gustan, un número creciente de personas afirma que está en peligro de sufrir daño psicológico o incluso corporal. Pero cuando un grupo sostiene que un debate amenaza su mero bienestar, es difícil discutir sobre medidas políticas, o sobre cuestiones de raza y género. El resultado es un estrechamiento del espacio para el debate público y una incapacidad cada vez mayor para enseñar más ideas y libros.

Como la catedrática de derecho de Harvard Jeannie Suk Gersen ha contado en The New Yorker, por ejemplo, a los profesores de derecho les cuesta cada vez más enseñar la legislación sobre la violación porque algunos alumnos consideran que el tema es demasiado perturbador. “Las organizaciones estudiantiles que representan los intereses de las mujeres ahora aconsejan rutinariamente a los estudiantes que no deben sentir presión por asistir o participar en sesiones de clase que se centren en la ley sobre la violencia sexual, ya que podrían ser demasiado traumáticas”, escribe. “Algunos alumnos han llegado a sugerir que la ley de la violación no debería enseñarse por su potencial para causar angustia.”

Pero, como ha señalado Suk Gersen, fueron las feministas quienes pidieron la derogación de leyes sobre la violación profundamente sexistas, y serán las víctimas de agresiones sexuales quienes resultarán perjudicadas si los abogados no aprenden sobre el tema. En la práctica, la ultraseguridad hará que algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad estén menos seguras.

Contaminación por asociación

Hace poco, más de ciento cincuenta escritores y profesores universitarios (entre los que estamos Yascha Mounk y yo) firmamos una carta pública en defensa del debate abierto. Poco después, la autora transgénero Emily VanDerWerff compartió en Twitter una nota que había escrito a sus editores, donde afirmaba que la carta hacía que estuviera “menos segura en Vox” porque Matt Yglesias, uno de los cofundadores de Vox, estaba entre los firmantes.

¿Cómo podría una carta que denuncia una atmósfera intolerante hacer que una colega estuviera menos segura? Porque, sostiene VanDerWerff, la carta también la firmaba gente que describió como “destacadas voces antitrans”. Aunque la carta en sí no mencionaba la cuestión trans, y aunque VanDerWerff nunca ha acusado a Yglesias de expresar opiniones criticables sobre el tema, esto, asegura, era suficiente para dañarla.

La nota de VanDerWerff sin duda ilustra la ultraseguridad. Dando un paso más, también asume la verdad de un principio de “contaminación por asociación”. La gente, dice esta lógica, no solo puede sentirse insegura por las creencias o declaraciones de sus compañeros sino también por las de aquellos con quienes sus compañeros se asocian.

Desde este punto de vista, la contaminación es implacable e insidiosa. Según VanDerWerff, ahora Yglesias no solo es responsable de las opiniones de todos los firmantes de la carta; también le preocupa que los lectores y fuentes puedan asumir que ella misma comparte esas opiniones porque trabaja con Yglesias. Si el principio de “contaminación por asociación” se adoptara tan ampliamente, la gente pronto sería responsable de la obra de los demás firmantes de una carta, de la de quienes han estado con ellos en una mesa redonda, de la de aquellos con quienes podrían hablar en un podcast, y de incontables otros con quienes comparten las conexiones profesionales más tenues.

Shadi Hamid es un estudioso musulmán de los movimientos islamistas; para hacer su trabajo, necesita hablar con gente que defiende ideas para muchos discutibles. Su voluntad de debatir con personas con las que está en desacuerdo hace que a veces reciba fuertes críticas por la gente con quien se “asocia”. Él explica con lucidez por qué creer que se comparte responsabilidad por la visión de otros es muy dañina. “Mi política es hablar prácticamente con cualquiera –islamistas, teócratas cristianos, trumpistas, salafistas–, siempre que pueda pensar en algo que sea importante para mí.”

Incluso para Hamid hay algunas líneas rojas: no aparecerá junto a supremacistas o junto a los que representan a grupos designados como terroristas. Pero insiste en que esas líneas deben ser tan amplias como sea posible: “Si dijéramos que no podemos investigar o entrevistar a gente con malas opiniones, ¿cómo estudiaríamos las cosas?”, me preguntó Hamid. “Es una manera muy limitada de ver las cosas, es peligroso para la democracia.”

Hamid tiene razón. Si aceptamos la lógica de la contaminación por asociación, este requisito suprimirá rápidamente el intercambio de ideas, o incluso la exposición a ideas que necesitamos examinar precisamente porque las detestamos. Enfrentarse a las ideas con las que estamos en desacuerdo es una obligación básica del periodismo, sobre todo cuando las sostiene gente con capacidad de llevarlas a cabo.

David Remnick, el director de The New Yorker, dio una voz elocuente a la necesidad de esa interrogación cuando explicó que quería entrevistar al exasesor de Donald Trump Steve Bannon en el festival de la revista en 2018. Remnick reconocía el punto de vista de aquellos que afirman que es mejor no dar una plataforma a alguien que tiene opiniones iliberales. “Pero entrevistar a Bannon no es respaldarlo”, escribió Remnick. “El sentido de una entrevista, en particular en un caso como este, es ejercer presión sobre las opiniones de la persona a la que preguntas.”

Pero Remnick no pudo presionar a Bannon porque la presión sobre Remnick para retirar la invitación a Bannon era tan grande que canceló la entrevista.

Aceptar los principios de la contaminación tendría otro costo, quizá más serio: sería mucho más difícil construir una comunidad en torno a las divisiones ideológicas, o dentro del propio grupo ideológico. Hoy, la gente tiene que rendir cuentas por todo lo que ha dicho o escrito, da igual cuánto tiempo haya pasado, o cuánto hayan cambiado de opinión. Pero bajo las reglas de la contaminación, cualquier afiliación con cualquier otro significa que todo lo que ellos han dicho y hecho también forma parte de tu responsabilidad. Bajo esas circunstancias, cualquier persona racional va a pensar en todos los demás, antes que nada, como mina potencial; mejor, por tanto, trazar un círculo de amigos, colegas y colaboradores que sea lo más estrecho posible.

La intención es irrelevante

El pasado mes de junio, Libby Schaaf, la alcaldesa blanca de Oakland, California, anunció que se habían encontrado cuerdas que colgaban de árboles cerca de un lago local. “Esos incidentes se investigarán como crimen de odio”, dijo en una conferencia de prensa. “Quiero ser clara, al margen de las intenciones de quienes han puesto lazos en nuestros árboles públicos, en nuestro sagrado espacio público en Oakland: las intenciones no importan.”

Una investigación reveló que las cinco cuerdas no tenían nada que ver con un linchamiento. Eran equipos gimnásticos caseros, que utilizaban adultos y niños, y los había puesto unos meses antes un residente afroamericano, Victor Sengbe, quien explicó su intención en una conferencia de prensa: “Era para añadir algo divertido al parque.”

Pero esta feliz conclusión no interesaba a Schaaf. El verdadero propósito de las cuerdas no “eliminaba ni excusaba sus efectos torturadores y aterradores”, dijo en una declaración, y el incidente se seguiría investigando como crimen de odio. Como comentó Nick Gillespie en Reason, “en momentos de dolor e ira desnuda, es especialmente importante que las autoridades actúen con discernimiento, juicio y contención. Pero a nuestro alrededor, los líderes legales, políticos y culturales van en dirección opuesta, e intensifican el miedo, la histeria y el resentimiento”.

Que los acusados tuvieran o no intención de hacer el mal es una cuestión central de muchos procesos criminales. Aunque parezca menos obvio, entender la intención de alguien es igual de importante para nuestro funcionamiento social. Si nos negamos a entender por qué otros actuaron de la manera que lo hicieron, o a tener en cuenta si pretendían causar daño, multiplicamos el número de violaciones que percibimos, y a menudo terminamos tratando a gente bienintencionada como malvados morales.

Pero los asuntos de la vida social y económica –cooperación, creatividad, innovación– requieren tanto riesgo como confianza. Para que nuestras instituciones funcionen bien, debemos creer que la gente que trabaja o aprende junto a nosotros es en general decente (hasta que se demuestre lo contrario). Si la cautela y la sospecha son nuestras actitudes por defecto, y si cada uno de nosotros sabe que una palabra o acción malinterpretada se podría usar contra nosotros, aunque la motivara la mejor de las intenciones, no necesitaremos de un virus para mantener nuestra distancia social.

Denunciar ante las autoridades

Cada vez más cosas se perciben como una amenaza a la seguridad. Somos responsables no solo de nuestras propias ideas y de las ideas de aquellos con quienes compartimos alguna tenue asociación. Cuando decimos o hacemos algo que causa ofensa, la naturaleza de nuestras intenciones ya no importa. ¿Y qué ocurre cuando una declaración se considera merecedora de crítica en una de esas múltiples maneras? Las autoridades intervienen.

El impulso de convertir interacciones personales incómodas en incidentes que pueden denunciarse oficialmente empezó en el campus. Las universidades son desde hace mucho el laboratorio para crear cuadros de burócratas que escriben reglas que gobiernan interacciones sociales y sexuales de toda clase, y luego monitorizar el cumplimiento de ellas, investigar supuestas brechas y administrar castigos a quienes se perciben como culpables. A los jóvenes se les dice que tratar con el conflicto es tarea de los profesionales, y se anima a los alumnos a informar de todas las transgresiones. El eslogan de la Oficina de Igualdad y Diversidad de la Universidad Drexel, por ejemplo, recuerda los consejos del Departamento de Seguridad Nacional después del 11-S: “¡Ve algo, oye algo, entérate de algo, di algo!”

Un informe de 2017 de la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación, un grupo dedicado a la defensa de las libertades civiles, documenta el crecimiento de Equipos de Respuesta al Sesgo en las universidades. De las casi quinientas universidades de primer nivel que vigilaba la organización, casi el 40% tenía un equipo de estas características, y la mitad de ellos incluía a miembros de la policía del campus. El “sesgo” se define a menudo de manera amplia y vaga. En uno de los ejemplos más absurdos, un alumno de Colby College fue denunciado por capacista tras utilizar la expresión “on the one hand”.

Ahora este punto de vista se está afianzando en el lugar de trabajo. Tras su nombramiento, Kathleen Kingsbury, editora interina de la sección de opinión del New York Times cuando James Bennet fue expulsado, le dijo a la redacción que si alguien veía “un artículo de periodismo de opinión –incluyendo titulares o publicaciones en redes sociales o fotos o lo que sea– que le haga dudar un momento, le pido por favor que me llame o escriba inmediatamente”.

Por supuesto, hay que denunciar algunas cosas. Pero cuando vives en una sociedad en la que se anima a la gente a revelar toda incomodidad a figuras de autoridad, la confianza y la buena voluntad se erosionarán rápidamente. También significa ser consciente de que tú también podrías terminar protagonizando una queja. Como escriben Lukianoff y Haidt, “la vida en la cultura de la denuncia requiere una vigilancia, miedo y autocensura constantes”. Pero vilipendiar a alguien, sobre todo cuando se hace en público como parte de un grupo, “puede darte estatus”.

Uno de los ejemplos más perturbadores de esta tendencia es que ahora se anima a los estudiantes de instituto a excavar en las redes sociales de sus compañeros, buscar ejemplos de falta de sensibilidad racial y hacerlos públicos. “Muchos alumnos creen que la única consecuencia que sus compañeros tomarán en serio es que la universidad rechace sus solicitudes”, cuenta el New York Times. Como explicaba la administradora –de dieciséis años– de una cuenta de redes sociales que exponía el supuesto racismo de sus compañeros de clase, “las personas que van a la universidad se acaban convirtiendo en abogados y médicos racistas. No quiero que esa gente siga teniendo trabajo”.

A lo largo de los últimos treinta años, Estados Unidos se ha convertido en una sociedad hiperpunitiva, y nuestra mentalidad de tolerancia cero ha añadido más al castigo. Eso ha producido encarcelamientos masivos, que han provocado la destrucción de millones de vidas y comunidades enteras. Pero muchas de las mismas personas que aborrecen los excesos de nuestro sistema criminal de justicia aplauden esta nueva forma de ruina social.

Sin duda, que tus compañeros te marginen o que rescindan tu solicitud para ir a la universidad no es lo mismo que ir a la cárcel. Pero en la época de internet, la censura social, como los antecedentes penales, puede marcar a alguien de por vida. ¿Queremos un mundo en el que las perspectivas educativas y profesionales de una persona se vean reducidas por algo que dijo –por auténticamente estúpido u ofensivo que fuera– a los quince años?

Un efecto escalofriante

En la izquierda todavía hay algunos que afirman que la cultura de la cancelación no existe. Los despidos masivos, dicen, no ocurren. Solo algunos –¡que probablemente lo merecían!– han perdido el trabajo.

Pero no son necesarios los despidos masivos para que mucha gente se encuentre en un estado de intranquilidad e intimidación. Algunos ejemplos escalofriantes bastan para extender a mucha gente el temor a que un error inadvertido te puede destruir la vida. Como escribe el columnista del New York Times Ross Douthat, “el objetivo no es castigar a todo el mundo, o a muchos; es vilipendiar o asustar lo bastante como para que los demás se ajusten a la norma”.

Y así el temor se instala. Libros controvertidos dejan de enseñarse en clase. Conversaciones profundas dejan de tenerse. Amistades dejan de formarse. Compañeros de clase y de trabajo se miran sospechosamente.

En su libro de 2003, Azar Nafisi hablaba de enseñar en secreto Lolita y otros libros occidentales prohibidos a algunas estudiantes en Irán. Leer Lolita en Teherán muestra a un grupo de alumnas tan entregadas a la expansión de su mente que están dispuestas a poner la libertad en peligro para leer una novela.

En su libro The problem with everything: my journey through the new culture wars, de 2019, Meghan Daum pregunta a un compañero que da la clase de literatura estadounidense del siglo XX si todavía enseña Lolita. “No vale la pena”, le dice.

Mucha gente pregunta por qué debería importarnos esto en la era de Donald Trump, un presidente que ataca la libertad de expresión, azuza la intolerancia y la división, y cree que está por encima de la ley. Importa porque hemos visto lo que ocurrió cuando los que lo ayudaban en la derecha no se plantaron ante los peores impulsos de su líder. Esos ayudantes son ahora moralmente responsables de las consecuencias trágicas de su inacción.

Más nos vale asegurarnos de que no cometemos el mismo pecado. Como escribe Thomas Chatterton Williams, “una generación incapaz o reacia a relacionarse con ideas e interlocutores que la hacen sentir incómoda […] abre la puerta –accesible desde la izquierda y la derecha– a varias formas de autoritarismo”. ~

Este texto fue publicado en Persuasion.

Traducción del inglés de Daniel Gascón.

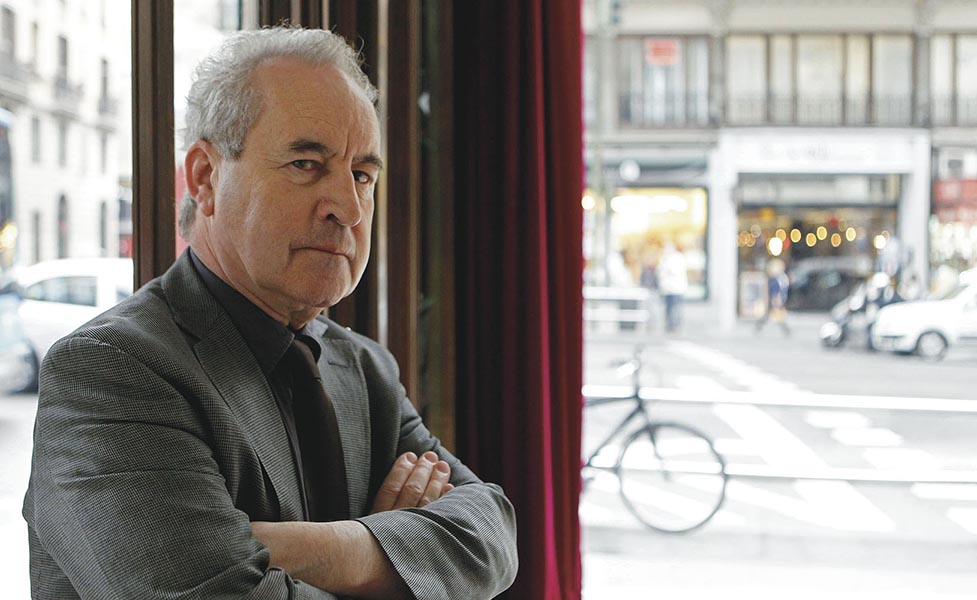

colabora en The Atlantic y forma parte del consejo de Persuasion.