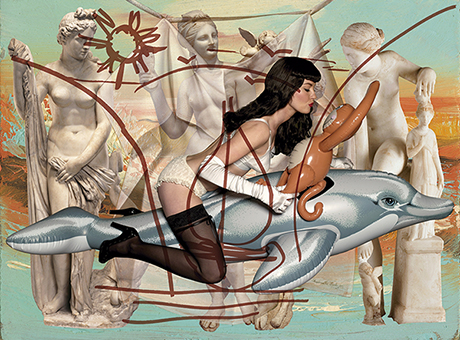

Salgo de la exposición de Jeff Koons en el Guggenheim de Bilbao y me guarezco de una repentina llovizna veraniega en el bar turístico más cercano. Me acodo en la barra, junto al televisor, y mientras reviso mis notas, comienzan a pasar un videoclip de Lady Gaga, “g.u.y”. Reconozco el enclave en el que está rodado. Es el castillo de Hearst, la mansión californiana del magnate en cuya vida está basada Ciudadano Kane. Según me informa Wikipedia desde el teléfono móvil, se trata de un pastiche arquitectónico que integra elementos tan dispares como una fachada inspirada en la catedral de Ronda y un templo romano en la piscina. Sonrío porque esta fusión absurda me recuerda a un collage que acabo de ver en el que una mujer montada sobre un delfín hinchable se sobreponía a un armonioso fondo de estatuas griegas. Me pongo las gafas para admirar a Gaga, semidesnuda entre las columnas que Hearst trajo de Italia y reconstruyó piedra a piedra. Está actualizando en clave kitsch la iconografía clásica, con versiones drag de la toga romana y ninfas que son atletas de natación sincronizada. A medida que avanza el vídeo, las reminiscencias al universo Koons se hacen más y más evidentes: secuencias de baile en las que se cuelan Michael Jackson y Jesucristo; el traje con la silueta de un oso en el que se embute Gaga, similar a los espejos con formas de animales que componen Easyfun; una bola azul reflectante idéntica a la de la serie Gazing Ball, donde el autor presenta reproducciones de esculturas antiguas en las que, gracias a este tipo de esferas, el público se ve reflejado… El videoclip parece un resumen fílmico de la retrospectiva que acabo de visitar, porque no es solo la imaginería la que se repite, sino también los temas subyacentes: la desacralización del canon, la apuesta por democratizar la experiencia estética dignificando el kitsch, la reivindicación del objeto artístico como objeto de consumo. Descubro más tarde, ya sin sorpresa, que el diseño visual de Artpop, el último trabajo de la cantante, corre a cargo de Jeff Koons. Partiré de la premisa de que esta afinidad no es casual.

Heredera de Andy Warhol en particular y del movimiento Pop Art en general, la obra de Jeff Koons entra en confrontación directa con los teóricos de la Academia de Frankfurt. Su propuesta expresa un deseo de integrar opuestos –lo viejo y lo nuevo, lo sagrado y lo profano– y la deconstrucción más significativa que resulta del proceso es la del binario alta cultura/cultura popular. Utilizando los conceptos de Walter Benjamin, toda la retrospectiva es una fiesta por la muerte del “aura” en tanto que distancia entre el espectador y la obra, así como una reivindicación de la reproductibilidad del arte. De esta manera, en las series Statuary y Antiquity realiza reproducciones en acero inoxidable tintado –un material mucho más barato que los materiales en los que se esculpían los originales– de obras canónicas, como la del busto barroco de Luis XIV o la Venus de Willendorf, cuya esteatopigia, enormes pechos y vientre abultado se convierten en gigantescos balones fucsia que recuerdan a los globos de helio. Los emblemas del arte canónico comparten espacio con los ídolos de masas, como en la serie Banality, donde reproduce, siguiendo el mismo estilo de las tallas religiosas, la imagen de San Juan Bautista y la de Michael Jackson junto a Bubbles, su famoso chimpancé.

Un detalle que puede parecer trivial pero que no lo es en absoluto son los photocalls que incluye la muestra. Es decir, la posibilidad de que los visitantes se hagan selfies junto a las esculturas más emblemáticas del artista (el colorido e icónico Popeye de bíceps hipertróficos, lata de espinacas y pipa; el perro de globos de tres metros de altura y la langosta de aspecto plastificado con bigotes a lo Dalí). Lo más probable es que ninguno de los visitantes pueda hacerse con la más modesta de las obras expuestas –Jeff Koons es ahora mismo el autor vivo más cotizado–, pero tienen la oportunidad de inmortalizarse junto a ellas y, al salir, acceder al impresionante despliegue de merchandising que recoge la tienda del museo: mecheros, llaveros, imanes para la nevera, agendas, camisetas, bolsos… Para todos los bolsillos.

En Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno observaban lo siguiente sobre la emergencia de manifestaciones artísticas que no se avergüenzan de su connivencia con el mercado: “lo nuevo no es que [el arte] sea un objeto de consumo, sino que hoy en día deliberadamente admite que lo es”. Esta pérdida de pudor seguramente se relacione con la caída del mito de la contracultura. Como ilustra Dick Hebdige en su análisis del fenómeno punk, que en menos de un año pasó de escandalizar a la sociedad británica a inspirar las pasarelas de alta costura, en la sociedad capitalista no hay fenómeno periférico que no pase a ser integrado en el mainstream. El proceso de asimilación más obvio consiste en convertir los símbolos que distinguen a las subculturas en productos para las masas. Pero, si este mecanismo es tan sencillo, lo es, en primera instancia, porque las subculturas se individualizan a través de objetos de consumo, si bien resignificados. El conocimiento de estas dinámicas ha devenido en un cinismo contemporáneo que, en cierta manera, postula lo siguiente: si no es posible transformar el statu quo desde los márgenes, situémonos sin vergüenza en el epicentro y, desde allí, hagamos lo que esté humanamente en nuestras manos.

Esta es, sin duda, la actitud que esgrime Jeff Koons cuando construye en madera policromada un gigantesco bodegón de flores como el que encontramos en la casa de nuestra abuela (Made in Heaven), fusiona el baloncesto con la física aplicada mediante balones suspendidos en el aire (Equilibrium) o expone aspiradores en vitrinas para museo (The New). Es decir, cuando toma objetos que cuestan unos dólares y los revende por millones está alardeando del poder que le concede su idilio con el mercado. Pero lo hace con el objetivo de que las clases medias entiendan que la experiencia estética ha dejado de ser dominio exclusivo de las élites. Está al alcance de todos, camuflada en el día a día. De manera similar, desde las antípodas de lo indie, Lady Gaga ha utilizado su estatus de estrella comercial para visibilizar colectivos y propuestas que son, por definición, minoritarias. Es bien conocido su activismo lgtb, pero también se le podría reconocer el mérito de acercar el arte contemporáneo a un público que, por lo general, jamás pisará un museo.

“La transformación de los tipos medios en héroes es propia del culto de lo barato.” Este fenómeno que Horkheimer y Adorno parecían lamentar es, para Jeff Koons, una victoria de la democracia. La ridiculización bajo la etiqueta de kitsch de las reproducciones baratas de objetos “auténticos” no es sino una herramienta del poder para seguir alejando a las masas de lo que siempre les ha estado vedado. Por eso al público de buen gusto le resulta espeluznante encontrarse en las paredes de un museo con un gigantesco gato de plástico entre margaritas, pero su gesto torcido forma parte de la obra, explica las contradicciones de un mundo en el que los políticos de izquierdas que dicen gobernar para las clases bajas se dirigen a sus votantes utilizando oscura terminología posmarxista y los intelectuales comprometidos hacen chistes sobre las faltas ortográficas de los cibernautas que los siguen. Diría que el valor de la obra de Koons, cuyo material predilecto es un acero pulido en el que el público se refleja, radica en ese efecto espejo, en la constatación de que la cultura sigue siendo un elemento de distinción de clase y que quien escribe, pinta o compone lo hace siempre, como ya dijo Tolstói, utilizando la retórica del poder. ~

Jeff Koons: Retrospectiva se puede ver hasta el día 27 de septiembre en el Museo Guggenheim de Bilbao.

(Bilbao, 1988) es autora de las novelas Cuando fuimos los mejores (Almuzara, 2007) y De música ligera (451 Editores, 2009).