Hay en la crítica contemporánea un término que se repite en incontables ocasiones, siempre asociado con otros fenómenos posmodernos, y ese término es “simulacro”. Puede calificar una urbanización, como la de Celebration, en EE.UU., cuya arquitectura es un simulacro del mundo Disney. Aparece a cuento de incontables obras de arte, desde las “falsas piezas verdaderas” a las “apropiaciones”. O bien a propósito de parques temáticos que simulan escenarios cinematográficos o televisivos. Se aplica incluso a reproducciones como el pabellón de Sert para la Exposición de París de 1937 situado en un raro lugar de Barcelona.

En cada caso, como es evidente, el simulacro es distinto y tiene leyes propias de endiablado examen. Algunos simulacros son estupendos, como el Pabellón de Mies en Montjuic, pero también lo es el Pueblo Español que, no lejos del anterior, contiene una surrealista escenografía de monumentos históricos. Barcelona sufre una verdadera obsesión por los simulacros, que a veces caen en un kitsch inverosímil, como el Liceo reconstruido: una carcasa del siglo XIX para un teatro del siglo XXI.

¿Podría, sin embargo, hablarse de un simulacro literario? Es, sin duda, menos frecuente, pero los hay. Es fácil confundirlo con la parodia, tan abundante en la novela actual, pero el simulacro, si es de calidad, posee más ambición y aspira a una entidad propia. No es irónico y parasitario, sino que se muestra a favor del modelo copiado. Por eso es más difícil de percibir y analizar, pues se confunde con la actividad ancilar de los escritores desmedidamente influidos por sus maestros. El auténtico simulacro, el verdadero, no oculta, sino que exhibe su condición de simulacro.

Me gustaría proponer como ejemplo de simulacro artístico, y recomendable lectura, la última novela de Ian McEwan, Atonement, traducida en español con el título de Expiación (Anagrama).

El libro se compone de tres partes diferenciadas, tanto por la acción como por el trabajo retórico. La primera tiene lugar en una mansión que es, ella misma, un simulacro de los espléndidos manor ingleses del xviii. Sus dueños son un simulacro de la aristocracia británica en su altiva actitud hacia la servidumbre y sus manières de table. Y el paisaje que rodea la mansión es un simulacro de las escenografías diseñadas por Capability Brown, adornado, para colmo de ironía, con otro simulacro: un ha-ha.

En esta primera parte se plantea la canallada que deberá expiarse a lo largo de la novela. McEwan la expone con una elegancia heredada de Jane Austen, de quien usa una cita a modo de íncipit… ¡pero de la Austen “gótica”! La segunda parte, sin embargo, presenta los padecimientos del héroe calumniado en un ámbito épico tomado de la novela rusa. Si Tolstoi compuso un reportaje inmortal sobre la retirada de la Grande Armeé, McEwan, con una bravura insólita, se atreve con la retirada de las tropas aliadas en Dunkerque. Un fragmento magistral.

Finalmente, en la tercera parte, cuando debe expiarse la culpa que ha desencadenado la tragedia, vuelve a cambiar de escenario y entramos en la red de hospitales que reciben a los heridos y agonizantes que llegan a Londres desde el continente. De nuevo hay un quiebro estilístico que nos desplaza a la novela costumbrista anglosajona de los años cincuenta, y a las películas de enfermeras y soldados, todo ello resuelto con brillante artesanía. La expiación se consuma en una sórdida habitación suburbial, el amor triunfa sobre la maldad, y el lector respira aliviado.

Entonces sucede algo extraordinario. La novela debía de haber terminado ahí, es indudable, con la expiación y el amor como sublimadores del dolor gratuito, a la manera de las novelas católicas de Graham Greene. Sin embargo, McEwan añade un colofón, a primera vista incomprensible.

En este apéndice o breve coda, la muchacha causante de la tragedia se dirige al lector, en 1999, para comentar… ¡la novela que acabamos de leer! Ante nuestro estupor nos dice que dudó entre varios finales y que sólo por razones oscuras optó por uno contra los otros. Insinúa entonces un posible final, espantoso y aborrecible, de manera que nos abandona a nuestro albedrío. Cada cual deberá elegir el final que su humor o su temple anímico sea capaz de soportar.

Tal colofón destruiría por completo cualquier novela seria porque rompe el encanto en el que hemos vivido. Habíamos suspendido nuestra incredulidad para asumir el amor, la expiación y la culpa desde dentro, y ahora nos encontramos con algo intolerable: todo era un simulacro.

En efecto, ese final destruiría cualquier novela seria, pero no puede destruir a una novela que se presenta, desde el principio y con fina artificiosidad, como un simulacro de simulacros que en ningún caso miente. De manera que la novela se mantiene en pie y ha vendido millones de ejemplares.

Así que ésta es la misteriosa verdad puesta ante nuestros ojos por el simulacro artístico, a saber, que el simulacro verdadero no está en la novela, sino en nuestro placer cuando leemos novelas. ~

En el nombre de Rulfo

La obra de Juan Rulfo consta de poco menos de medio millón de palabras. Varios millones más se han escrito sobre ellas. En fechas últimas millones más se han arrojado a la prensa, incluso con…

Entonces, Tomás Segovia… /1

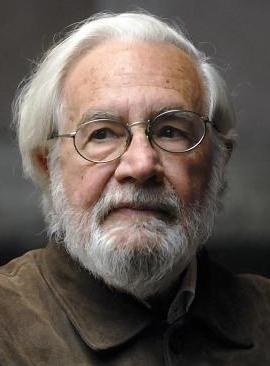

Tomás Segovia ha muerto a sus 84 blanquibarbados y todavía muy galanes años.

Más que a nada en el mundo

1 Las películas, entre mejores, más difíciles de apuntalar con un argumento final. Su encanto nunca se apoya sólo en una buena historia, ni en un personaje redondo (o dos, o diez), ni en la…

El museo permanecerá cerrado

Un museo que permanece estático frente al paso del tiempo es un lugar que no se integra ni atiende las necesidades culturales del país.

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES