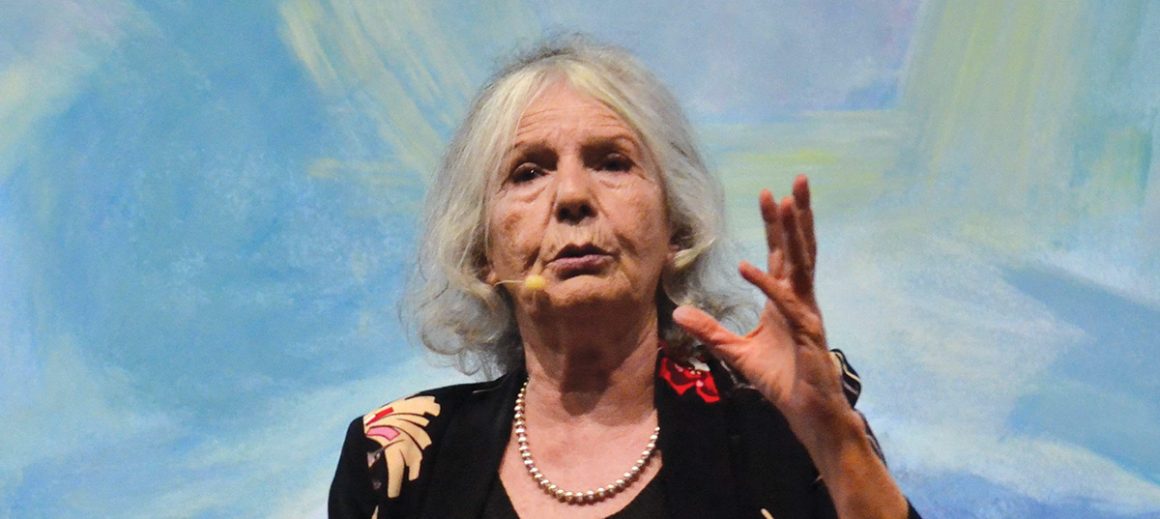

El 28 de febrero de 2006 conocí en persona a Beatriz Sarlo (Buenos Aires, 1942-2024). Ella había viajado a México para promocionar su más reciente libro de ensayos, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, que presentó tanto en la UNAM como en El Colegio de México, en un modelo más cercano a la charla que a la acartonada reseña. El libro ya había desatado una serie de críticas severas, pues una de sus premisas fundamentales era dar un giro sobre el enfoque exclusivamente testimonial de los estudios acerca del doloroso pasado reciente de las dictaduras latinoamericanas (y de la argentina en particular), para dar paso a una reflexión de carácter teórico que contribuyera a la deliberación sobre lo que sucedió en las décadas de los setenta y ochenta, y cómo evitar que toda esa tragedia volviese a suceder. Como ocurrió con frecuencia, principalmente en las últimas décadas de su vida, no siempre encontró la inteligencia y la audacia en sus interlocutores (y detractores) para generar eso que tanto le importaba y que ella misma resaltó en el título de su libro: una discusión.

A Sarlo le gustaba debatir, intercambiar puntos de vista y dejar fuera cualquier tipo de corrección política condescendiente que atentara contra la inteligencia; para ella disentir no significaba una trifulca, era un acto casi de camaradería con quien consideraba un adversario intelectual, mas no un enemigo. En su libro jamás negó la importancia del testimonio, es más, se adelantó varios años a su puesta en boga desde las esferas literarias y culturales como sinónimo no solo de validez jurídica sino también estética, pero pedía ir más allá. Hoy los estudios sobre la historia reciente en América Latina nos demuestran que no estaba tan equivocada y que la manifestación de lo estético y lo político no transitan por senderos opuestos.

Pero regreso a esa tarde de 2006. Frente a mí se encontraba una mujer pequeña, vestida de negro y con la impecable elegancia que otorga la sencillez del conocimiento más genuino y perspicaz. Como un oxímoron, nos hizo un breve y enorme recorrido por la tradición literaria argentina, recuperó con exactitud y de memoria citas, frases y demás elementos anecdóticos de la relación de las escritoras y los escritores argentinos con figuras trascendentales de la literatura mexicana; el vínculo de Borges y Reyes no estuvo ausente en esas disquisiciones. Y habló de lo que más le apasionaba: la literatura y su relación con la realidad social y política. En esa breve hora, nos trasladó a los menos de veinte asistentes que tuvimos el privilegio de escucharla al mundo de sus grandes fascinaciones: Borges, Victoria y Silvina Ocampo, Arlt, Cortázar, Puig, Fogwill y, por supuesto, Juan José Saer; autor de culto para la crítica, gran amigo cercano y, como postulan muchos, de quien fue su gran descubridora. Esa era la magia de Sarlo, cautivaba a su auditorio y a sus lectores con el don de la inteligencia y la palabra precisa, fue por esa razón que siempre se la recordará como una de las catedráticas más brillantes y respetadas en los veinte años que fue profesora de la Universidad de Buenos Aires, hoy asediada por los recortes presupuestales del gobierno de Milei, políticas siniestras a las que se opuso hasta sus últimos días de vida.

Con esa misma claridad, en 1992 dictó una serie de conferencias sobre la literatura de Jorge Luis Borges en la Universidad de Cambridge. De estas cuatro presentaciones surge un estudio imprescindible: Borges, un escritor en las orillas (1995). En este, uno de sus más célebres ensayos, revisa una serie de problemas acerca de lo que implicaba la valoración universal de la obra del más importante escritor argentino del siglo XX: “Leer a Borges como un escritor sin nacionalidad, un grande entre los grandes, es, por un lado, un impecable acto de justicia estética: se descubren en él las preocupaciones, las preguntas, los mitos que, en Occidente, consideramos universales. Pero este acto de justicia implica al mismo tiempo un reconocimiento y una pérdida, porque Borges ha ganado lo que siempre consideró suyo, la prerrogativa de los latinoamericanos de trabajar dentro de todas las tradiciones, y ha perdido, aunque solo sea parcialmente […], el lazo que lo unía a las tradiciones culturales rioplatenses y al siglo XIX argentino”.

Este gran texto es, también, un pretexto para dialogar y preguntarse sobre el sentido de las literaturas clasificadas como “periféricas”, pues señala el breve periodo de adaptación que tuvieron los escritores latinoamericanos y argentinos (en particular), ante la gran cantidad de transformaciones que se sucedieron desde finales del siglo XIX e inicios del XX. Sus reflexiones fueron no solo estéticas sino también sociales, pues señala que todos ellos “tuvieron que procesar una experiencia nueva que afectaba todas las relaciones tradicionales, las formas de producción y distribución de la cultura […]. Los conflictos sociales arrojan sombra sobre los debates estéticos. La cuestión del lenguaje –¿quién habla y escribe un español ‘aceptable’, libre de influencias extranjeras producidas por los inmigrantes?–, del cosmopolitismo –¿cuál es el internacionalismo legítimo y cuál internacionalismo amenaza y pervierte a la nación?–”. Preguntas que a treinta años de su publicación siguen siendo vigentes y se extienden para el análisis de la literatura latinoamericana contemporánea producida en este nuevo siglo.

En 1999 publica un breve texto, “¿Qué hacer con los límites?”, sobre la figura de Victoria Ocampo. Acerca de ella nos dice: “la admiraron y la amaron; se rieron de ella; sobre todo, la criticaron”. Sarlo supo desde sus comienzos que la gesta literaria llamada Sur, emprendida por una mujer perteneciente a la oligarquía argentina, miembro de un “clan familiar donde las mujeres estaban destinadas a ser elegantes y a casarse”, era también, y a su manera, un hito en la historia de la representación de las escritoras latinoamericanas en nuestra conservadora tradición literaria, para la que las Ocampo siempre fueron figuras incómodas y enigmáticas. Contraria a los principios de una clase aristócrata afantasmada por el peronismo, Sarlo nunca dejó que esa lectura crítica invalidara la enorme excepcionalidad que Sur, sus integrantes y su directora, representaron para la escena literaria latinoamericana. Ese es también otro de los mejores ejemplos en la confección de su arte como crítica literaria.

Beatriz Sarlo publicó más de veintiséis libros, tres de ellos con su colega Carlos Altamirano, y decenas de artículos. Recibió al menos once premios nacionales e internacionales, fundó Punto de Vista –una de las revistas más influyentes en la segunda mitad del siglo XX, de la que fue directora desde 1978 hasta 2008–, impartió cursos en universidades extranjeras como Columbia, Berkeley, Maryland y Minnesota, el Wilson Center en Washington y la Universidad de Cambridge; fue periodista, participó y polemizó en la televisión pública argentina, así como en otros medios de comunicación; pero, sobre todo, fue una mujer que rompió varias trabas de su tiempo, una crítica literaria que demostró que las más hondas preocupaciones intelectuales, vinculadas al ejercicio de pensar y actuar en consecuencia, no están peleadas con el derecho a disentir. Defendió con ahínco sus posiciones estéticas y políticas, conociendo el riesgo que esto implicaba y reconociendo que estar equivocada era un derecho que podía permitirse. Quizá ese sea uno de sus mayores legados. Esa tarde de febrero firmó mi libro, intercambió conmigo dos o tres palabras celebratorias sobre Borges y me demostró, una vez más, que las mujeres podíamos romper los límites y destacar en el bellísimo oficio de la crítica literaria, terreno pensado como exclusivo para los hombres durante décadas. ~