Las comparaciones son odiosas pero muy ilustrativas:

A finales de junio Michel Temer, presidente interino de Brasil, se convirtió en el primer presidente de la historia de ese país en ser denunciado formalmente por cometer crímenes de corrupción. La denuncia pedía al Congreso votar la separación del cargo durante seis meses y, aunque la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara rechazó la denuncia, el precedente que se sienta es importantísimo: no hay intocables en la lucha contra la corrupción. Y tan claro es el mensaje que el pasado 12 de julio un juez federal de primera instancia sentenció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y seis meses por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero asociados a la operación Lava Jato, la red de corrupción que entre 2004 y 2012 desvió 8 mil millones de dólares de Petrobras. Dilma Rousseff, que era parte del consejo de administración de la petrolera cuando se aprobó la compra, a un sobreprecio, de una refinería en Estados Unidos, fue investigada y exculpada por el Tribunal de Cuentas de la Unión y el Fiscal General y, aunque a ella se le desligó del caso, no ocurrió lo mismo con su círculo cercano en el Partido de los Trabajadores. Esto influyó políticamente en el conocido resultado de su impeachment.

Dos días después de la sentencia de Lula da Silva, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del poder judicial peruano dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia (desde enero estaban impedidos a cambiar de domicilio o salir del país sin autorización judicial). La nota de El País que da cuenta de la sentencia tiene un detalle que, como mexicana[1], me pareció abrumador:

“Conocida la resolución, el matrimonio —que se encontraba en su residencia siguiendo los pormenores de la audiencia por la que el fiscal pedía su ingreso en prisión—, se dirigieron en su coche particular al Palacio de Justicia del centro de Lima para entregarse.”

¡Se entregaron! No hubo helicópteros que facilitaran la huida, no fingieron una enfermedad para ser llevados al hospital y después escapar en bata con el culo al aire, no huyeron para hacer vida de tranquilos jubilados, ni salieron a medios a contar chistoretes sobre rayos X para detectar casos de corrupción.

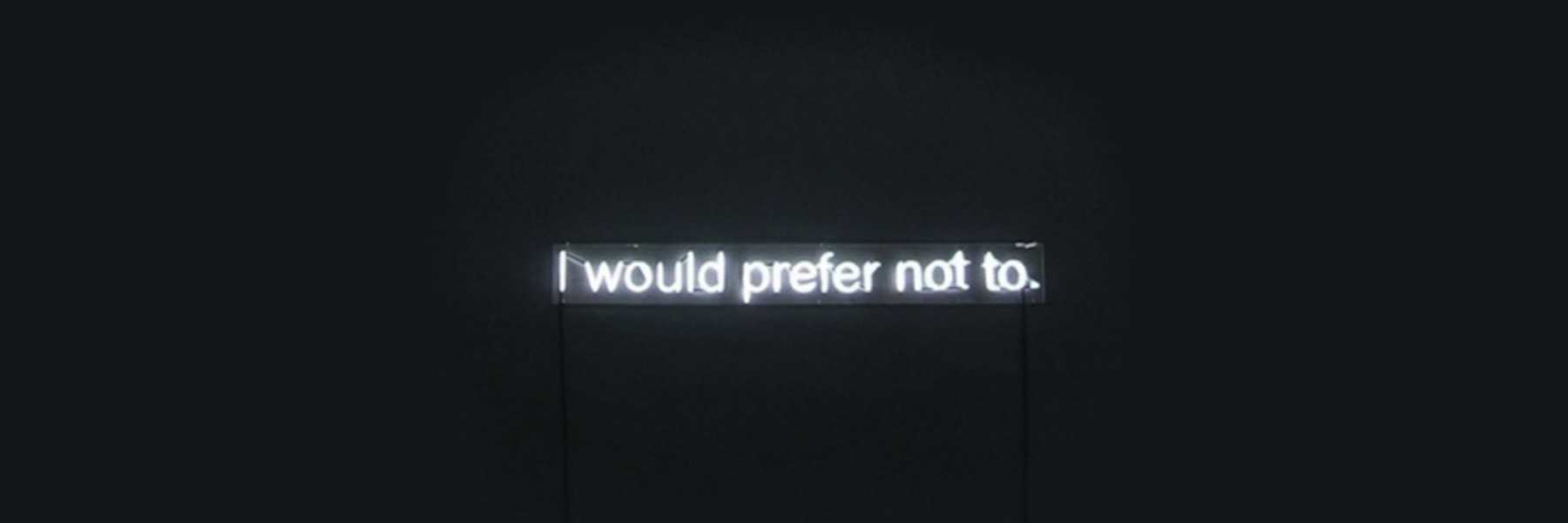

México podría haberse sumado a este julio que parece implacable con la corrupción gubernamental pero, a la Bartleby, preferimos no hacerlo. Así, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que hoy debía poner en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tener a todas las constituciones locales en armonía con las leyes del SNA se encuentra sin fiscal especial, sin los 18 magistrados de las secciones especializadas en combate a la corrupción y con un solo estado de la República que ha cumplido con todos los requisitos de armonización.

Bartleby se murió de hambre. El Sistema Nacional Anticorrupción no puede darse ese lujo.

[1] El año pasado el Índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia internacional colocó a México en la posición 123 de 176. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015, la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos con 50.9%, por detrás de inseguridad y delincuencia que alcanzó 66.4%. Aquí puede verse la base de datos de este apartado.

Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.