Celebramos los avances de la inteligencia artificial pero sabemos muy poco de la conciencia animal. Una mente propia, ¿desde cuándo y en qué términos? ¿Los antiguos homínidos comprendían que les había sido asignada un alma para toda la eternidad? ¿Habrá tenido algún significado la palabra “eternidad” para nuestros antepasados australopitécidos? ¿O el “yo” es un invento más o menos moderno, de inspiración judeo-cristiana? ¿La experiencia subjetiva equivale a la conciencia? Es necesario saber cuándo adquirimos la capacidad de aceptar un “yo” para identificar a otros “yoes”, si bien todo se limita a la experiencia humana.

No obstante, los pulpos, y cefalópodos en general, nos invitan a reflexionar por su grado sorprendente de conciencia individual. Cuando un biólogo examina el cerebro de un vertebrado, ya sea mamífero, ave o incluso pez, encuentra correspondencias entre las diversas partes. Pero cuando se le compara con el de un pulpo, no existen equivalencias. A diferencia de los humanos, los pulpos no tienen la mayoría de sus neuronas (alrededor de medio millón) en el cerebro sino en sus tentáculos, por lo que si queremos saber cuán inteligentes son los individuos de estas especies debemos observar lo que son capaces de hacer.

Todos hemos visto los videos de pulpos abriendo frascos a fin de obtener la comida guardada adentro o vaticinando el ganador de un encuentro deportivo. Sin embargo, esto es lo menos fascinante de su comportamiento. A diferencia de otras especies marinas, pueden reconocer el hecho de encontrarse confinados en una pecera. Desarrollan fobias y simpatías hacia las personas que entran en su nuevo territorio. En su hábitat natural son más bien solitarios pero en cautiverio se esfuerzan por adaptarse al entorno, incluso por dominarlo, a su manera. Y, en cierta forma, lo consiguen, pues en utilizan toda su astucia para rodearse de un entorno favorable a sus propósitos.

Ha habido casos en los que un investigador que entraba a laboratorio temprano por la mañana y se retiraba el último por la tarde no era del agrado de un determinado pulpo. El animal consiguió generar en repetidas ocasiones un cortocircuito cuando dicho investigador llegaba y se retiraba. Otro pulpo aprendió a desviar un chorro de agua que inyectaba líquido a su pecera con la intención deliberada de mojar a determinadas personas, no se sabe si por bromista o porque no le caían bien. En al menos dos acuarios los pulpos consiguieron fundir las lámparas e interrumpir el suministro eléctrico expulsando chisguetes de agua cuando nadie los estaba viendo. Para la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, esta actitud “rebelde” de los pulpos empezó a resultar tan costosa que decidieron regresarlos a su ambiente natural. Lo mismo sucedió en un laboratorio alemán. El misterio se resolvió al descubrirse que los pulpos detestan la luz brillante.

Conducta a todas luces peculiar es su gusto atávico por los caparazones, pues a lo largo de su evolución, hace muchos siglos, los cefalópodos se deshicieron de estas conchas. Pulpos cerca de las islas de Hawaii han sido vistos arrastrando cáscaras de coco a fin de usarlas como escudo. He aquí una muestra elocuente de la evolución como artesano que hace bricolaje, no como un ingeniero que omite el regodeo estético y busca la eficiencia máxima. De hecho, el sistema nervioso de estos invertebrados siguió su rumbo evolutivo, distinto al de los vertebrados, lo cual no impide que tengan algún tipo de conciencia. Nuestro aparato beuronal es centralizado, mientras que el de ellos emplea un sistema distribuido. Prueba de la “evolución artesanal” es la forma sutil, compleja, que poseen las sepias cuando mezclan colores y tonalidades, dependiendo de su interacción con el medio y otras especies. Se sabe, asimismo, que poseen memoria de corto y largo plazo.

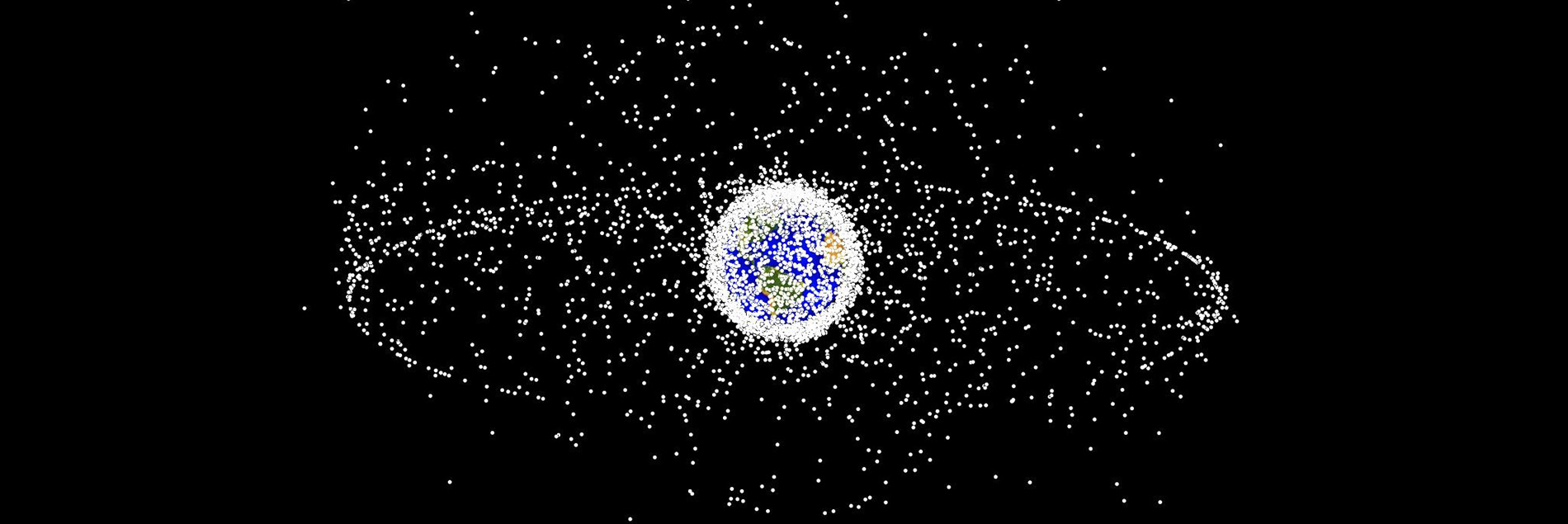

En su libro, Other Minds, Peter Godfrey-Smith nos hace un espléndido recuento del motor de la evolución biológica: el movimiento de las especies durante millones de años. Incluso los organismos que nunca se movieron para comer, se convirtieron en una nueva fuente de recursos de carbono para las especies en movimiento. En el centro de la Y que nos separa de los moluscos se encuentran los cefalópodos y, en particular, las sepias y los pulpos con sus grandes sistemas nerviosos, aquéllas, sorprendentes por su variedad de tintas de colores para comunicar emociones, y estos últimos, implacables depredadores y excelentes navegantes, por lo que salen a cazar, en lugar de esperar y emboscar.

Con un poco de imaginación habría que conceder que la autoconciencia y la conciencia pudieran no ser lo mismo o, si lo son, entonces quizá son posiciones u opciones que forman parte de un punto de vista. La conciencia es sólo una forma de la experiencia subjetiva, no la única. Seres eminentemente sensoriales, como los cefalópodos, tienen experiencias subjetivas, si bien muy distintas a las nuestras. Nosotros no creemos que el yo se encuentre un brazo o una pierna; en cambio para los pulpos parte de su yo se localiza en los tentáculos. Suponiendo que haya actividad mental tanto en cefalópodos, celenterados y mamíferos, no parece descabellado pensar que si un coral está consciente de ser parte de un arrecife por donde demabulan los pulpos, cada uno por su cuenta y con distinta personalidad, esto influye poco o nada en el desarrollo de una autoconciencia que le haga darse cuenta de que él es el coral asentado en un sitio específico del arrecife, con la particularidad de ser rosado y vegetariano porque, a diferencia de sus vecinos, prefiere alimentarse con fitoplancton en vez de zooplancton. Y al pulpo le tiene sin cuidado. Cualquier alacrán recién nacido requiere de un grado de diferenciación de la conciencia mayor que el de un coral para, además de pertenecer a su generación, identificar con éxito el lomo de la alacrana correcta —su madre biológica o dispuesta— que le permita trepar ahí y, durante algún tiempo, mantenerse a salvo y sobrevivir.

escritor y divulgador científico. Su libro más reciente es Nuevas ventanas al cosmos (loqueleo, 2020).