El otro día me acerqué a las estanterías de la biblioteca de mi familia dedicadas a la ciencia ficción, y busqué los libros de Ray Bradbury. Allí estaban El hombre ilustrado y Fantasmas de lo nuevo, entre otros. Ediciones baratas de Minotauro, impresas en Argentina en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Pese a reconocer títulos y portadas, no recordé casi nada de las lecturas, realizadas hace unos veinte años; había quedado, eso sí, una sensación agradable, la que queda tras un viaje placentero. No encontré Fahrenheit 451; a saber quién se lo había llevado para no devolverlo. El ejemplar de Crónicas marcianas, coeditado por Edhasa, estaba roto, desencuadernado, manoseado y amarillento. Lo cogí, salí a la terraza, me senté en un banco y me puse a leer.

Bradbury murió en Los Ángeles el pasado 5 de junio de 2012, con 91 años. Había escrito veintisiete novelas, unos seiscientos relatos, guiones de largometraje y obras de teatro; había vendido ocho millones de copias, y sus obras habían sido traducidas a treinta y seis idiomas y adaptadas al cine y a la televisión. En el obituario publicado en The New York Times, Gerald Jonas considera a Bradbury uno de los grandes maestros de la ciencia ficción, responsable en gran medida de que este género forme hoy parte del corpus literario principal o, lo que es lo mismo, de que pueda ser considerada literatura seria. Que haya que seguir recordando que la ciencia ficción puede trascender da una idea de hasta qué punto siguen vigentes los prejuicios en contra de esta corriente literaria, incluso después de Stanisław Lem. Borges, autor del prólogo de la edición de Crónicas marcianas que releí, propone que toda literatura es simbólica. Hay pocas experiencias fundamentales y da igual que un escritor, para transmitirlas, recurra a lo “real” o a lo “fantástico”, a la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. No se trata, pues, del modo de encarar el viaje, sino de que este merezca la pena. Lo que parece obvio a veces no lo es para todos.

Bradbury tuvo siempre muy en cuenta el asunto que comento, aunque hay que puntualizar que, en su opinión, él escribía “fantasía” –una representación de lo irreal– y no ciencia ficción –representación de lo real–, salvo en su novela más aclamada, Fahrenheit 451. De hecho, me atrevería a decir que el reconocimiento de su obra por parte de algunos renombrados colegas –Huxley, Isherwood, Graham Greene, el propio Borges– y críticos fue un bálsamo aplicado a unas heridas que jamás se curaron del todo. Las páginas de Zen en el arte de escribir, su colección de ensayos sobre la escritura, rezuman –además de un entusiasmo y una vitalidad desbordantes– una mezcla de orgullo y complejos no superados del todo.

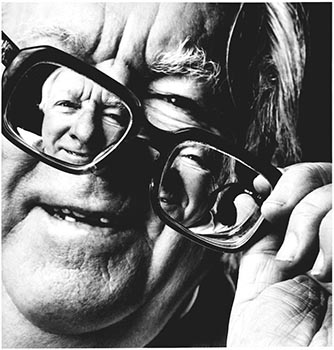

No es extraño. Bradbury es un caso muy claro del éxito del talento, la ilusión y la tenacidad de un escritor hecho a sí mismo, ajeno a las modas y a los cenáculos literarios. Nació en 1920 en Waukegan, Illinois, hijo de un técnico en líneas eléctricas y una inmigrante sueca. Enclenque y miope, se educó en las bibliotecas, en los cines baratos y en las ferias. Allí comenzó su fascinación por historias extrañas y deslumbrantes que devoraba y le permitían volar lejos de su pequeña ciudad, hacia las estrellas. Él mismo cuenta que, con doce años, un mago de feria, Mr. Electrico, lo nombró caballero con su espada electrificada al grito de: “¡Vive para siempre!”, y que aquella fue una de las experiencias que lo lanzaron a la escritura. Mr. Electrico, días después, le presentó a todos los artistas, sus extravagantes colegas. Bradbury, semanas más tarde, comenzó a teclear en una máquina de escribir sus primeras historias sobre Marte e inició una costumbre que no abandonaría jamás: escribir al menos mil palabras diarias.

Emigró a Los Ángeles, y continúo empapándose de literatura en la biblioteca Powell de la Universidad de California. Leyó a Poe, Wells y Verne, pero también a Sherwood Anderson y Thomas Wolfe. Colaboró en fanzines de género fantástico, empezó a ganar dinero, y publicó su primer libro. Uno de los relatos que envió a las revistas gustó a un joven editor llamado Truman Capote. Otro editor, también apellidado casualmente Bradbury, le animó a pulir y reunir unas cuantas historias que se convertirían después en sus Crónicas marcianas, ese relato agridulce de la colonización de Marte donde, hablándonos del futuro, parece hacerlo de la prehistoria. En los años cuarenta del pasado siglo Bradbury escribió, además, los cuentos de El hombre ilustrado y la novela corta El bombero, embrión de Fahrenheit 451, un canto contra la barbarie.

Con apenas treinta años, Bradbury ya volaba lejos, como siempre quiso; aunque jamás dejaría de ser aquel niño miope de Waukegan, Illinois, fascinado por los trucos de magia, pero también por los vastos campos sembrados, por las tardes en las que el tiempo parecía congelarse y por las manos pesadas y rugosas de los sobrios trabajadores de su ciudad. En la obra de Bradbury hay fantasía, pero lo que la eleva es su capacidad para bajar a la tierra, para transmitir la soledad y la perplejidad del hombre que trata de sobrevivir bajo un cielo imposible de atrapar y que él mismo se encarga de ensuciar.

Bradbury, que acudía al inconsciente y utilizaba la asociación de palabras como técnica narrativa, volvía siempre a la infancia, y desarrolló un estilo lírico, lleno de felices metáforas, que lo emparentaba con la poesía. Paradójico, como todo ser humano, desconfiaba de la tecnología, aquella que había permitido a sus personajes colonizar otros planetas. No sacó el carnet de conducir, ni le gustaba volar en avión. Vivió medio siglo en la misma casa con la misma mujer, tuvo cuatro hijas, se negó casi hasta el final a publicar en edición digital y, en el plano político, fue conservador. Y, pese a todo, fue también un aventurero, alguien que, con nueve años, cuando unos compañeros le rompieron las tiras de prensa que coleccionaba de Buck Rogers, un imaginario viajero espacial, tuvo claro que nadie le iba a impedir soñar.

Bradbury descansa en la biblioteca de mi familia, y en otras muchas. Gracias a él y a otros autores, quizá sin darme demasiada cuenta, me atreví a escribir Cazadores de luz, una novela de ciencia ficción, en un país sin apenas tradición en el género. Que descanse en paz.~

(Madrid, 1970) es narrador y guionista. Su libro más reciente es Antón Mallick quiere ser feliz (Destino, 2010).