Federico García Lorca fue posiblemente el mayor talento lírico y dramático del siglo XX en España. Pese a la leyenda que durante demasiado tiempo quiso presentarlo como un genio inspirado, popular y espontáneo, su estilo es altamente elaborado: corregía constantemente sus trabajos, le costaba mucho entregarlos a la imprenta, y nunca pronunció un discurso sin tenerlo cuidadosamente escrito. Su maduración literaria es pausada; y aunque ya en sus obras juveniles muestra una voz reconocible, pudo cultivarla y desplegarla sin grandes presiones. Porque Federico García Lorca, no conviene olvidarlo, vivió casi toda su vida de sus padres.

Esto no es un motivo de vergüenza. Constituye, sencillamente, un privilegio que el poeta granadino supo aprovechar con creces. Su dedicación a la escritura fue tenaz e indesmayable; su fidelidad a esta vocación le hace admirable y le redime de otros rasgos suyos con frecuencia obviados, como un cierto infantilismo y una vanidad reconocible. Sea como sea, la dependencia económica fue un factor que marcó la vida de Lorca. En la correspondencia con su familia reaparece en modo regular y algo obsesivo, y alcanza en ocasiones cotas desarmantes. Dotado de una simpatía natural que parece haber sido arrebatadora, Lorca cimentó su carrera, cuando apenas había publicado ni estrenado, en una política de relaciones públicas tan sinceramente sentida como calculada. Una carta de 1927, previa al estreno de Mariana Pineda, justifica así sus cuantiosos gastos en Madrid: el autor está haciendo vida de teatro, que “no es calaverada sino necesidad” (subrayados de Lorca). “El dinero se me va como agua. Yo no soy gastoso. Yo tengo que hacer ahora por necesidad estas cosas”.

Todos estos gastos necesarios corrieron, hasta bien entrada la década de los treinta, a cargo de Federico García Rodríguez, terrateniente acomodado y padre del poeta. Nacido en 1859 y hábil acrecentador de patrimonio, elevó también hasta su máxima expresión un talante liberal y solidario que venía de familia: generoso con todos, atento a las necesidades de sus trabajadores, se ganó el cariño de sus vecinos humildes tanto como la envidia soterrada de los caciques granadinos. Se preocupó siempre de que sus hijos (y sus hijas) estudiaran; la vocación artística de Federico no le entusiasmó, pero jamás se opuso a ella y financió todos sus pasos con criterio. Costeó íntegramente las ediciones de los primeros libros de Lorca, previa consulta con amigos cultos que le convencieron del talento del muchacho. Consintió que Federico pasase varios cursos en la Residencia de Estudiantes en Madrid mientras seguía matriculado en la Facultad de Letras de Granada. Incluso en fecha tan tardía como 1929, alarmado por el estado anímico de su hijo, preguntó a los amigos de éste por la conveniencia de un cambio de aires: terminó pagándole un viaje a Nueva York tan provechoso en lo poético como debidamente inútil en su excusa declarada (que era aprender inglés). Sólo en 1934, en Argentina, y gracias al estreno de sus obras, Lorca empieza a ganar dinero a espuertas: envía entonces a sus padres una cifra elevadísima y se apresura a consignar, con complacencia inocultable, que “este dinero podéis naturalmente disponer de él, porque es vuestro, y mamá y papá pueden gastarlo todo si les viene en gana. Bastante habéis gastado vosotros en mí”.

Los dos últimos años de vida del poeta están marcados por la creciente bonanza económica y el placer liberador (y en parte desquitante) de regalar con ella a sus padres. Pero también por la crispada situación política. El 18 de Julio de 1936, día de San Federico, se produce el Alzamiento; los sediciosos se hacen pronto con el control de la capital granadina. Notorios izquierdistas, amigos personales de Fernando de los Ríos, blanco de envidias y odios derechistas, los García se resisten con todo a creer que su vida puede correr peligro; Lorca, siempre indeciso, descarta huir a la zona republicana cuando aún es posible, y esta indecisión será fatal. Un primer incidente muy violento se produce el 9 de agosto, cuando un grupo de cedistas y terratenientes resentidos con el padre del poeta se presenta en el cortijo de éste. Angelina Cordobilla, criada de Manuel Fernández-Montesinos (alcalde de Granada y cuñado de Lorca, fusilado igualmente), relataría luego así este primer allanamiento; cito por Ian Gibson, que reproduce sus palabras con su sensibilidad característica: “Vinieron en busca de un hermano del casero, un hermano de Gabriel. Vinieron en busca de él y estuvieron registrando la casa de los caseros y estuvieron mirando. Uno de Pinos, de Pinos era; ellos eran de Pinos. Y luego a la Isabel, a la madre de Gabriel, y a él, les pegaron con la culata. Hechos polvo estaban, de rodillas. […] Y entonces fueron éstos y azotaron a Gabriel. Y a Isabel, la madre de ellos, la pegaron y la tiraron por la escalera, y a mí. Y luego, nos pusieron en la placeta aquella en fila, para matarnos allí. […] Al señorito Federico le dijeron allí dentro maricón, le dijeron de todo. Y lo tiraron también por la escalera y le pegaron. Yo estaba dentro y todo, y le dijeron de maricón. Al viejo, al padre, no le hicieron nada. Fue al hijo.” (Gibson, Federico García Lorca II, Grijalbo, Barcelona, 1987, pp. 462-463.)

Siempre que leo este somero, escalofriante testimonio, mi atención se detiene sin remedio en la figura apenas esbozada, muda y dolorosa, de Federico García Rodríguez. Al viejo, al padre, no le hicieron nada, dice la vieja Angelina. Fue al hijo. La sencillez y las evocaciones del relato son casi evangélicas. Difícilmente cabe imaginar un daño más agudo, más irreparable, que el que infligieron los verdugos al anciano patriarca al que no se atrevieron a tocar. Federico García Rodríguez, parece revelarnos esta escena de tortura, debió de amar profundamente a su hijo primogénito. La historia no nos ha guardado su versión. Pero aquel día en la Vega, en el preludio del asesinato del poeta, algo debió romperse en el sólido corazón del terrateniente liberal.

Lo que sigue es, a grandes rasgos, historia conocida. Comprendiendo por fin el peligro que le acecha, García Lorca se refugia en casa de los Rosales. Denunciado, como sabemos hoy, por un miembro de la familia, es apresado y fusilado al poco tiempo, pese a las caballerescas y nada pacíficas gestiones de José Pepiniqui Rosales en el Gobierno Civil. Durante mucho tiempo se ocultó su muerte. Es comprensible. El crimen, como toda actividad humana, admite muchas variantes. Hay asesinos austeros: la fascinación que en muchos aún ejerce el fanatismo terrorista se explica seguramente por el desinterés con que arrebata las vidas ajenas. Hay crímenes cuyas motivaciones miserables o añadidos de crueldad innecesaria acaban repugnando hasta a sus justificadores ideológicos. El asesinato de Federico García Lorca acoge varios de estos rasgos: muy conocida es la jactancia de uno de los pistoleros que decía haberle “metido dos tiros en el culo por maricón”. Menos difundido es otro detalle, que otorga una continuidad dramática a la tensa relación de dependencia que el poeta mantuvo con su padre. Federico García Rodríguez se había pasado media vida pagando los gastos de su hijo. El destino, cuya azarosa gratuidad puede mostrar los tintes del sarcasmo, le concedió un sablazo póstumo por medio de la singular bajeza de sus verdugos. Por su impecable precisión y en homenaje a un investigador que no sólo ha acuñado el icono martirológico más acreditado de nuestra memoria colectiva, sino el retrato más completo y fiel de un gran autor velado durante décadas por el celo trivializador de críticos y hermanos herederos, reproduzco también en este caso las palabras de Ian Gibson (ib., p. 488): “Aquel mismo día llegó a la casa de la calle de San Antón un miembro de la ‘Escuadra Negra’ con una carta de Federico. Decía, sencillamente: ‘Te ruego, papá, que a este señor le entregues 1000 pesetas como donativo para las fuerzas armadas’. […] Federico García Rodríguez, pensando que su hijo todavía vivía, desembolsó la cantidad requerida. La operación fue observada por el chófer de la familia, Francisco Murillo Gámez, a quien los asesinos le dirían a continuación que acababan de fusilar al poeta en Víznar, mostrándole un paquete de cigarrillos Lucky sustraído al cadáver.

Durante muchos años Federico García Rodríguez llevó sobre su persona aquella patética nota de su hijo, con toda probabilidad el último autógrafo del gran poeta.” –

Un mensaje ante el ataque del presidente de México

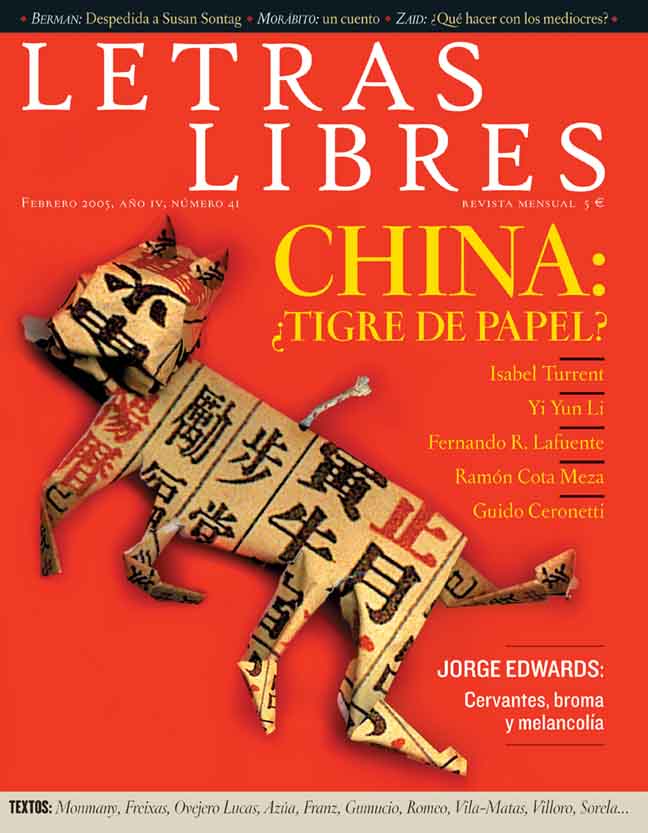

Con el ataque mañanero a la revista Letras Libres del 8 de septiembre, el señor presidente incurre en otra difamación y demuestra que no tiene mucho que hacer. Además, implica que la…

Las enseñanzas del maestro Othón

A la postre, la democracia saldrá fortalecida. Y nadie, o casi nadie, recordará a la CNTE como ahora recordamos a Othón Salazar.

Cada cual reescribe su genoma

Cada cual reescribe su genoma en vida desde dentro sobre la marcha. Hijas de las luces largas. Pequeños objetos sagrados para regalar, todos lo son: figuritas, humanoides, golems, señoricos de…

La colaboración Borges-Bioy: el espejo cóncavo de la escritura

Borges decía que, para poder escribir junto a Bioy Casares, ambos tenían que abandonar tanto la vanidad como la cortesía. Aunque muchos críticos consideren que ese tercer escritor creado por…

RELACIONADAS

NOTAS AL PIE

AUTORES