Hay apellidos que lo dicen todo. Hay marcas que marcan. Y –nada es del todo casual– llamarse Ford implica voluntad y estilo de clásico norteamericano. Velocidad y resistencia y elegancia y ganas de salir al camino para ver qué pasa o –igual de importante si se trata de literatura– qué no sucede. Acelerando a fondo y dando giros en curvas peligrosas o estacionando con pausada maestría.

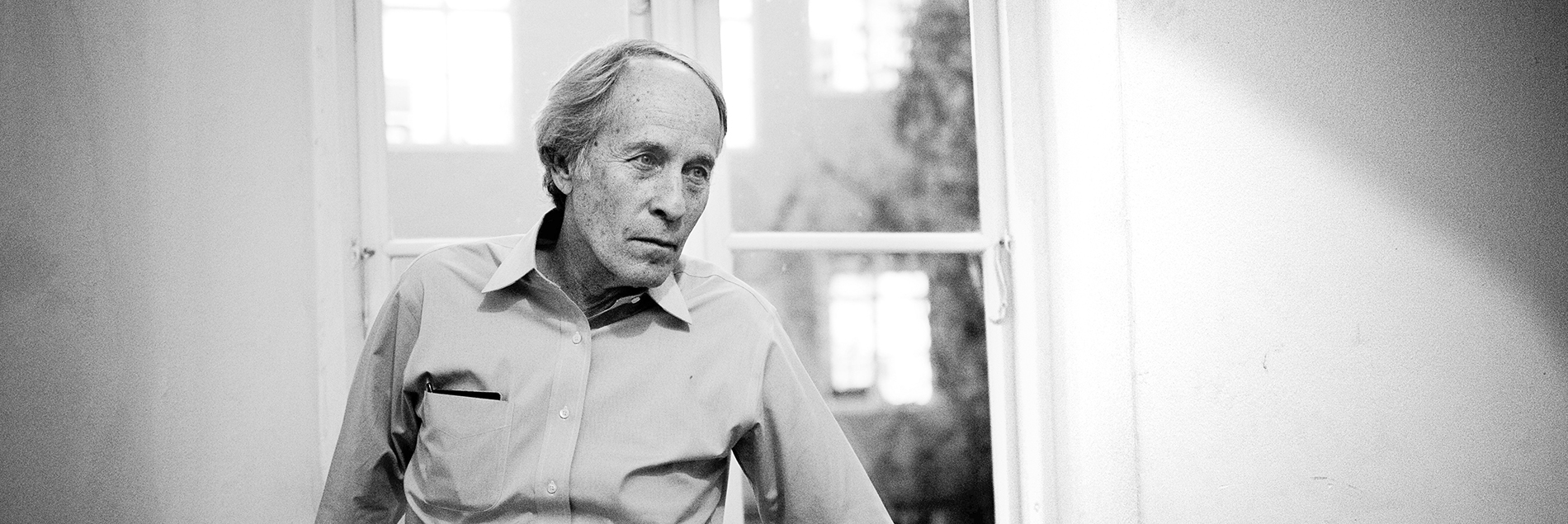

Y la obra del escritor Richard Ford (nacido en Jackson, Misisipi, en 1944, y próximo a recoger en Oviedo un más que merecido Premio Princesa de Asturias) aúna las condiciones para ser, ya, algo que permanecerá y contra lo que se medirán letras futuras y tramas pasadas. Porque esa es la condición del clásico auténtico: tener los pies bien asentados sobre los pedales del ayer ya atemporal de una tradición poderosa a la vez que estirar el cuello y sacar la cabeza por la ventanilla en busca de nuevos ángulos a la hora de contemplar un paisaje tantas veces recorrido.

Ford se va convirtiendo en tótem literario en un paisaje que, aunque siempre rebosante de jóvenes y poderosos argonautas, aparece cada vez más despoblado de titanes. Philip Roth se ha retirado. Don DeLillo, Thomas Pynchon y John Irving permanecen. William H. Gass asombra con su alternativo entusiasmo de nonagenario. Pero los últimos años fueron los de la desaparición de nombres como los del ausente omnipresente J. D. Salinger, Joseph Heller, John Updike, Kurt Vonnegut, E. L. Doctorow, James Salter, Robert Stone y el genial “escritor de escritores” Barry Hannah, sureño y amigo de Ford. Fin de ciclo, sí.

De ahí la agradecible estampa de Richard Ford, resistiendo en el crepúsculo, con ese aire de cowboy de Marlboro y ese rostro de edad sin edad (Ford, como Clint Eastwood, no parece envejecer sino fosilizarse) y, lo más importante de todo, con un estilo engañosamente vintage y melancólicamente vanguardista.

Sí, Ford se ha convertido en el tipo de narrador que uno jamás habría sospechado que podría llegar a ser en sus comienzos. En principio –con sus primeros libros, los casi noir y fronterizos Un trozo de mi corazón (1976) y La última oportunidad (1981)– todo parece estar en su sitio de manera noble aunque predecible: el sur, una versión ligera de Faulkner, con una propensión al lirismo freak de Eudora Welty & Flannery O’Connor, más la acción contenida y siempre lista para estallar de Ernest Hemingway. Está claro que, aunque Ford no tuvo un brillante historial académico, sí sabía hacer los deberes. Y conocía perfectamente –así lo pone de manifiesto tanto el buen gusto automático y reflejo como la corrección e inclusión multiestilística de las muy útiles antologías que preparó sobre el cuento y la novela corta norteamericana sobre el tema del trabajo o hasta una revisión de Chéjov– cuáles eran las mejores sombras y luces bajo las que encontrar frescor y calor.

Los relatos de Rock Springs (1987) lo aproximaron –primero del brazo de sus compadres Raymond Carver y Tobias Wolff y, enseguida, en las colecciones posteriores de Mujeres con hombres (1997) y Pecados sin cuento (2002), ya más cerca de Francis Scott Fitzgerald y de Walker Percy y de Richard Yates– al entonces tan mentado realismo sucio. Pero en 1986 Ford había pateado el tablero y el escritorio y puesto a jugar a El periodista deportivo, considerada por Time una de las cien novelas clave del siglo XX.

Y, allí, salió al campo una suerte de médium-espectro suyo: el digresivo y en constante movimiento geográfico/profesional Frank Bascombe. Más persona que personaje con el que Ford logra una hazaña técnica: el tono reposado y perezoso de un río de aguas turbias y pesadas que fluye como una vida con la electricidad digresiva y casi libre flujo de conciencia de un Saul Bellow. Y una muy buena digestión de las prácticas de posmodernistas como Donald Barthelme y Robert Coover que, en un reportaje, Ford dijo haber leído y diseccionado obsesivamente a la par de la teoría de Henry James y E. M. Forster.

Así, Ford se impuso como una rareza única de carrocería tuneada: un estilista nada exhibicionista pero –admirado por evidentes estilistas como John Banville y Geoff Dyer, y como puede comprobarse en Flores en las grietas. Autobiografía y literatura, el volumen de ensayos especialmente recopilados para Anagrama– con un manual de instrucciones mucho más sofisticado de lo que en principio parece.

Así también –y desde entonces, en sucesivas vueltas e idas en El día de la independencia (1995, primera novela en ganar simultáneamente el pen/Faulkner Award y el Pulitzer y, digámoslo, con una de las mejores secuencias automovilísticas paternofiliales de la historia de la literatura), Acción de gracias (2006), y el cuarteto de nouvelles de Francamente, Frank (2014)– Bascombe logró ser otro de esos recurrentes iconos all American de largo aliento. Alguien que –como el Harry “Conejo” Armstrong de Updike o el Nathan Zuckerman de Philip Roth– funciona como espejo implacable a la vez que deformante del pesadillesco Sueño Americano convirtiendo a Ford, como apuntó un crítico de su país, en “uno de los mejores curadores vivos en el museo de las vidas norteamericanas”. Y a Bascombe –tal vez mejor así; mejor leerlo que verlo– en un frustrado proyecto de serie para HBO.

El aprendizaje realizado con Bascombe al volante –esa manera de revelar el todo de todos sin por eso privarse de privatizarlo al velarlo entrecerrando los ojos y abriendo la mente– Ford lo aplica también a dos novelas “de iniciación” que se encuentran entre lo mejor que hizo: Incendios (1990, que considera su favorita y próxima a ser llevada al cine por el actor Paul Dano) y Canadá (2012, Prix Fémina Étranger, cuya primera parte debería ser de estudio obligatorio en cualquiera de esos programas de escritura que andan dando vueltas por ahí).

De todo lo anterior más que se justifica no solo el premio Princesa de Asturias sino –mucho más importante y trascendente– el premio de leerlo.

No hay muchos como él cuyo Tema, a partir de la creación de hombres y mujeres combinando las palabras exactas “de la mejor manera posible”, sea absolutamente todo.

Lo del principio, Ford como un nacional/universal que –como apuntó en su entrevista con The Paris Review– sabe que una semana en la alegre y ocurrente París no tiene por qué ser más importante que veinticuatro horas en la tanto menos turística Chinook, Montana, si Chinook te cambia la vida para siempre.

En lo personal, me parece que los largos y accidentados caminos de Chinook, Montana, le van mejor a un Ford que esas breves y sinuosas callejuelas de Saint-Germain-des-Prés.

En cualquier caso, aquí vuelve Ford –poniendo a punto una memoir sobre su padre para que acompañe a aquella otra acerca de su madre–, quien siempre dijo que él no escribe sino que “comete historias”.

Bienvenido sea y aquí viene –felicidades para él y felicidad para nosotros– levantando una nube de ese polvo del que venimos y de ese polvo al que volvemos pero que mientras tanto, entre uno y otro extremo, lo contemplamos flotar con tanta gracia y clase, en el aire de la vida, como si, leyendo a Ford, pudiésemos leerlo, y comprenderlo. ~

es escritor. En 2019 publicó La parte recordada (Literatura Random House).