El primer libro que me impresionó fue Cazadores de Microbios, la obra maestra de Paul De Kruif sobre los pioneros de la microbiología que transformaron para siempre la práctica de la medicina. Recuerdo con auténtica fascinación la historia de Koch, Pasteur y Ehrlich. Tras la lectura del libro, soñé con ser químico farmacobiólogo, ilusión que desapareció cuando descubrí que entendía poco de biología y menos de química. Aun así, la historia de aquellos descubrimientos me inspiró un respeto inmutable por quienes dedican la vida a descifrar las causas del sufrimiento humano y sus soluciones. Con el tiempo aprendí de la batalla de Edward Jenner contra la viruela y la de Jonas Salk contra la polio. Si la santidad existe, esa distinción corresponde a nuestros científicos. En más de un sentido, les debemos la vida.

Aun así, a pesar de las historias de heroísmo científico, hay quien opta por dar la espalda al progreso humano. No es nuevo, evidentemente. La resistencia al conocimiento es tan añeja como la especie misma. Una de las manifestaciones más recientes de nuestro apego a la superstición y la ignorancia es la moda de oponerse a la vacunación de los niños. La historia del movimiento antivacuna se lee como una cadena de equívocos. El mito (moderno) de la vacuna tóxica comenzó en 1998 con un estudio publicado en la revista médica The Lancet. Firmado por un tal Andrew Wakefield, el análisis sugería un vínculo entre la vacuna contra paperas, rubeola y sarampión (la famosa triple) y el autismo. Las conclusiones, escandalosas, convencieron a muchos padres de cancelar la inmunización de sus hijos. Poco importó que, al poco tiempo, el doctor Wakefield resultara desacreditado, lo mismo que los resultados de su estudio. El daño estaba hecho.

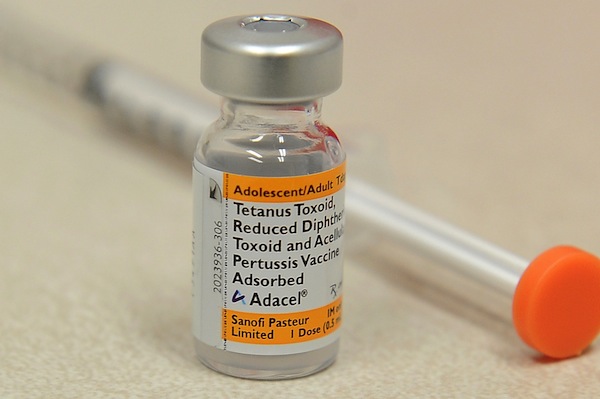

Desde la aparición del análisis espurio de Wakefield se ha extendido la falacia de que las vacunas hacen daño. Lo cierto es que no hay ninguna evidencia de que la aplicación de la triple, por ejemplo, derive en autismo. Tampoco es verdad que el mercurio que contienen algunas vacunas sea nocivo, como argumentan no pocos padres antivacuna: se trata de etilmercurio, no metilmercurio. Así es posible deshacer otros mitos similares. Lo que sí está comprobado, para lo que sí hay evidencia absolutamente incontrovertible, es que las vacunas salvan vidas. Si la inmunización se mantiene en porcentajes suficientes como para proteger la inmunidad de grupo (si suficientes están vacunados, es mucho menor la probabilidad de contagio entre un infectado y una persona no inmune y por tanto disminuye la probabilidad de un brote) enfermedades horrendas y mortales se mantienen bajo control o incluso resultan erradicadas. Así desapareció la viruela. Así está por desaparecer la polio. Sin las vacunas, la viruela cobraría la vida de más de 5 millones de personas por año.

Por desgracia, los padres antivacuna parecen haberse vacunado, pero contra la lógica. Parecen inmunes a la ciencia. Ninguno de estos argumentos parece convencerlos de la necesidad imperiosa de inmunizar a sus hijos. Cegados por la superstición y el temor, ponen en riesgo la salud de millones: sin inmunidad de grupo no hay manera de mantener bajo control enfermedades tan peligrosas como el sarampión o la tos ferina. ¿Qué hacer entonces?

En California, el gobierno decidió actuar. Apenas la semana pasada, la asamblea estatal aprobó la ley SB277, la más estricta del país en cuanto a reglas de inmunización infantil. Obliga a prácticamente todos los padres del estado a vacunar a sus hijos si es que quieren inscribirlos en las escuelas de California. Elimina exenciones por razones religiosas o de creencia personal. En otras palabras: un padre no podrá dejar de vacunar a sus hijos porque cree que las vacunas hacen daño. Si insiste, tendrá que educar al niño en casa.

La nueva ley californiana proviene de dos cosas: el brote de sarampión que comenzó en Disneylandia el año pasado —el peor desde 1988— que infectó a 136 niños y las alarmantes cifras de inmunización en el estado. Sólo 92% de los niños californianos están vacunados contra el sarampión cuando el porcentaje mínimo de inmunización para mantener la enfermedad bajo control es de 95%. Hay zonas donde las cifras son mucho menores. En ciertas escuelas “alternativas” del sur de California, los niños con “exenciones por creencias personales” son mayoría. Ese es el caso, por ejemplo, del Waldorf School de Pasadena, donde 20 de 39 niños no han sido vacunados correctamente porque sus padres así lo prefieren. Al menos en California, la abrumadora e irresponsable frivolidad de estos “protectores de microbios” se acabó con la SB277. Ya era hora. Ojalá que la batalla contra quienes optan por ignorar la ciencia se extienda a otros sitios. Ya no son tiempos para la superstición.

(Publicado previamente en el periódico El Universal)

(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.